鉄筋工事では、鉄筋の保管、加工、組み立て時に腐食などの問題が起こる可能性があります。

かぶりが足りないと、コンクリートがはがれ、さびた鉄筋が見えることがあります。これを防ぐためには、鉄筋のかぶりをしっかり確保し、緻密なコンクリートを打ち込むことが大切です。

かぶりは鉄筋を守り、火災時にも重要な役割を果たします。

鉄筋工事の施工中に起きる可能性がある問題点を下の表にまとめました。

| 原因 | 現象 |

|---|---|

| 鉄筋保管の不備 | 鉄筋腐食 鉄筋表面の浮きさびによるコンクリートとの付着性能の低下 |

| 鉄筋加工の不備 | かぶり不足による鉄筋腐食 継ぎ手長不足 |

| 鉄筋の配置不良と定着の不備 | かぶり不足による鉄筋腐食 コンクリート打設時の鉄筋の移動 継ぎ手部付近のコンクリートのはく離 |

| 配筋の過密(設計基準変更に伴う) | コンクリートの締め固め不足による未充てん ジャンカやコールドジョイントの発生 |

| 配筋の不足 | 乾燥収縮ひび割れや温度ひび割れの発生 構造耐力不足 |

| 配筋間隔と骨材最大寸法の不適合 | コンクリートの未充てん ジャンカの発生 |

| 増設用接続鉄筋の長期暴露 | 接続鉄筋の顕著な腐食 |

| スペーサーの不備 | かぶり不足による鉄筋腐食 鋼製スペーサーの使用による腐食 |

ここからは、鉄筋工事での施工管理についてより詳しく解説していきます。

設計図を十分チェックする

鉄筋工事は図面どおりに組み立てられない場合があるという意識で、下の表に示すような内容に注意しましょう。

- 曲げやフック形状が省略されて描かれていないかどうかチェックする。

- 鉄筋は1本の線で描かれているが、実際には太さがあり節もある。太さを持たせた詳細図を描いてチェックするのが望ましい。

- 複数の部材の接合部では、相互の鉄筋の干渉や、定着フックの納まりをチェックする

- 重ね継ぎ手では、相互の鉄筋の位置はずれる。また、機械式継ぎ手部では母材よりも太くなることに注意する。

- コンクリートの打設個所やバイブレーターを挿入するあきが考慮されているかをチェックする

- 鉄筋の図面だけでなく、ほかの図面も重ね合わせてよく見る。

- コンクリート打ち継ぎ位置(鉄筋継ぎ手位置)と山留め支保の高さの関係

- 埋設する仮設構造物はないか

- プレストレスト鉄筋コンクリート造ではケーブルシースと鉄筋の干渉を確認

- 埋設管や箱抜きがある場合の鉄筋処理方法が示されているか

設計図では柱や梁などの部材の配筋図は別々に記載されており、鉄筋相互の関係がチェックされていないことがあります。

鉄筋相互の干渉や鉄筋のあきなどをチェックする方法として、二次元の各配筋図を組み合わせて鉄筋の太さを持たせた三次元で表現できるCAD技術もあります。

配筋計画を立てる

図面を確認して洗い出した問題点は、施工計画段階で解決しておきたいです。

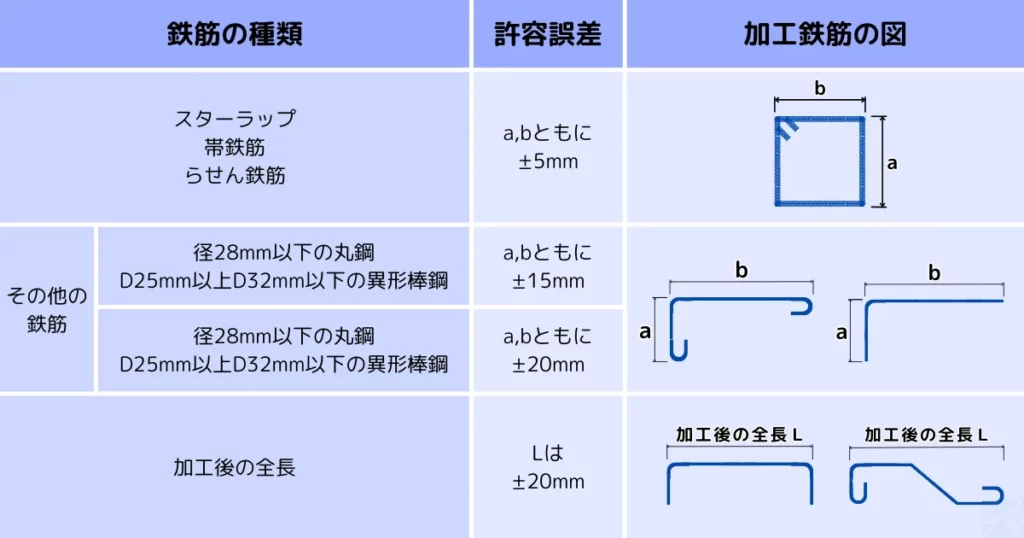

鉄筋加工寸法は施工誤差の許容値(下の図参照)を考慮して設定します。

鉄筋は現場に搬入されてすぐに組み立てられるとは限りません。保管中に浮きさびが発生したり、油や泥などが付着したりすることがあります。

鉄筋はコンクリートと一体になって性能を発揮するので、適切に保管します。

組み立てる前には鉄筋をよくチェックして、コンクリートとの付着を妨げる恐れのあるものは除去しておきます。

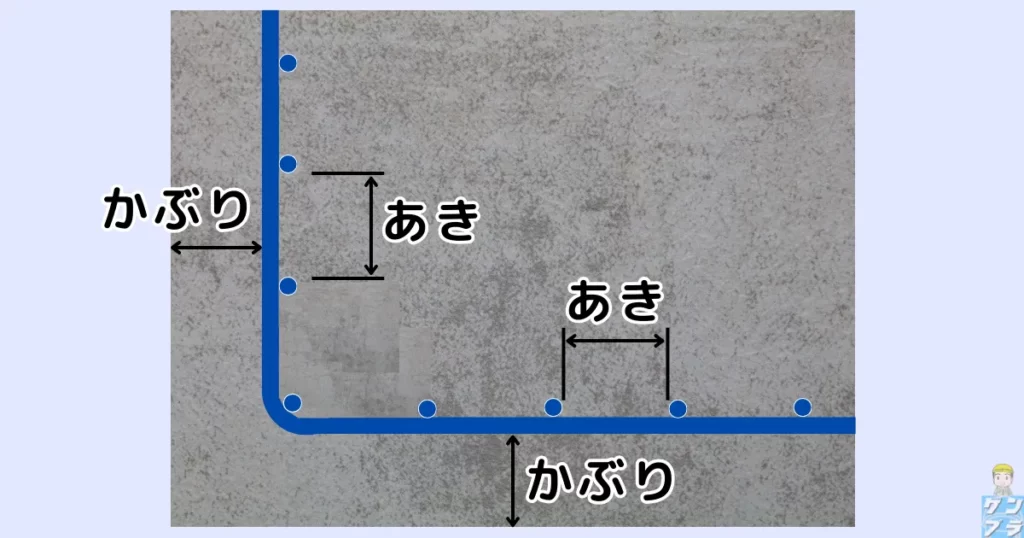

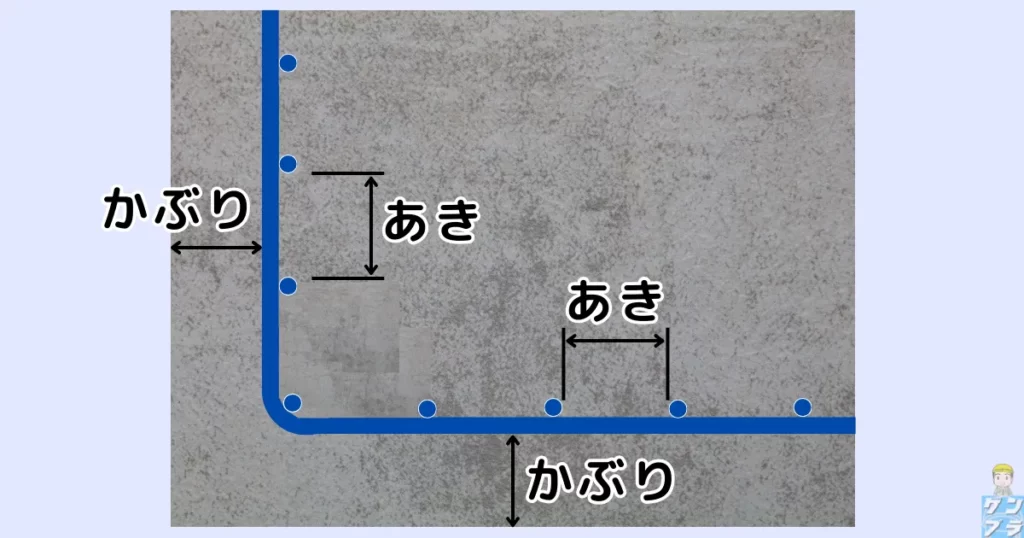

配筋の際には、鉄筋を正しい位置に組み立て、鉄筋のあきとかぶりを確保します。

鉄筋のあきは、下の図に示すように、互いに隣り合って配置された材の外側と外側の距離を指します。

鉄筋とコンクリートが付着することで応力が十分に伝達されるように、コンクリートを充てんできる間隔を確保します。

組み立てた鉄筋の上を作業員が歩く際やコンクリートの打設時、鉄筋が移動するのを防ぐために、鉄筋同士を結束します。

結束線はかぶり部分に入らないように内側に曲げておくことが大切です。

梁ハンチ部の斜め交差鉄筋は、コンクリート打設時に緩みやすい。

ハンチ筋とフープ筋など斜めに結束する場合は、結束線の本数を増やして堅固にするのがよいです。

太径鉄筋を結束する場合も、結束線の数を増やすか、太い結束線を使うのがよいです。

スペーサーで最小かぶりを確保

最小かぶりは通常、鋼材またはシースの表面からコンクリート表面までの最短距離を指します(下の図参照)。

かぶりは、コンクリートの品質、鉄筋の直径、構造物の環境条件、コンクリート表面に作用する有害な物質の影響、部材の寸法、施工誤差、構造物の重要度などを考慮して定めます。

設計上の鉄筋のかぶりは、下の表に示すように、鉄筋の直径または耐久性を満足するかぶりのいずれか大きい値(耐火性を要求しない場合)に施工誤差を加えた値(かぶりの最小値)以上となるように設定します。

| W/Cの最大値 | かぶりCの最小値 | 施工誤差ΔCe | |

|---|---|---|---|

| 柱 | 50mm | 45mm | ±15mm |

| 梁 | 50mm | 40mm | ±10mm |

| スラブ | 50mm | 35mm | ±5mm |

| 橋脚 | 55mm | 55mm | ±15mm |

かぶりの確保は、耐久性のためには最も重要です。

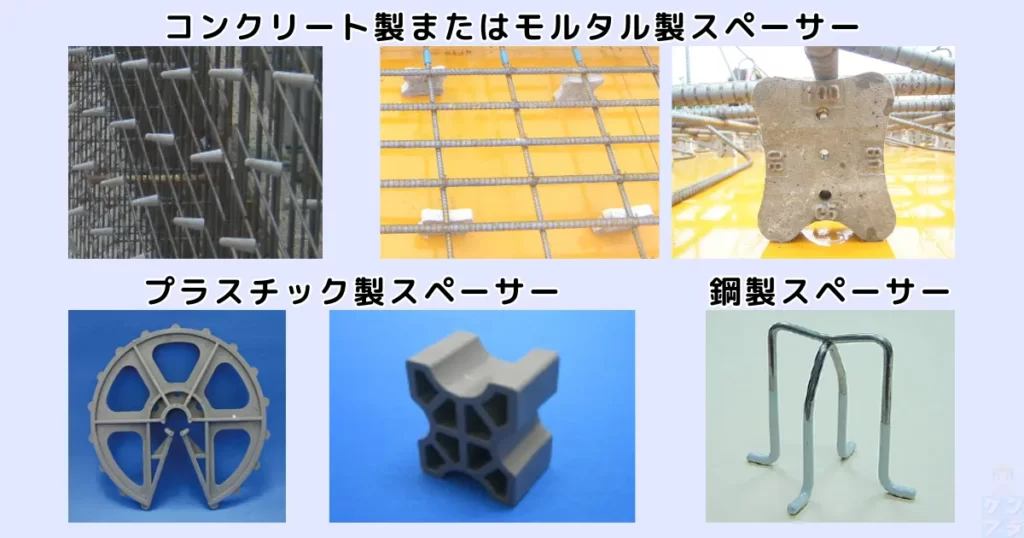

よく使われるスペーサーには、コンクリート製またはモルタル製、プラスチック製、鋼製があります。

型枠に接する個所には、耐久性の観点からコンクリート製またはモルタル製のスペーサーを使うのがよいです。

その際、本体コンクリートと同等以上の品質のものを選ぶことが重要です。

鋼製スペーサーは剛性が高く変形しにくい特徴があり、型枠に接する部分は防錆塗料などで処理されていますが、耐久性の面で弱点となりやすいです。

特に海岸付近のように腐食環境の厳しい地域では、鋼製スペーサーを使わないのが賢明です。

ドーナツ型のプラスチック製スペーサーは、柱や壁に使うことが多いです。

ただし、プラスチックはコンクリートと熱膨張係数が異なり、付着力や耐荷力が不足し、耐火性に欠けるといった問題があります。

スペーサーは水平筋に設置し、鉛直筋には設置しません。

鉛直筋に設置すると、打設に伴うコンクリート荷重が作用してスペーサーが変形したり、スペーサーの下側にブリーディング水がたまったりするからです。

スペーサーに作用する荷重は、スペーサーの設置場所により異なります。

壁や柱では、スペーサーに作用する荷重を特に考慮しなくてもよいです。

一方、スラブなどの水平鉄筋用スペーサーには、鉄筋やコンクリートの荷重と、配筋時やコンクリート打設時の作業荷重が作用します。

スペーサーの数が不足すると、打設時の荷重で鉄筋のたわみが大きくなったり、スペーサーの位置がずれたりして、所定のかぶりを確保できません。

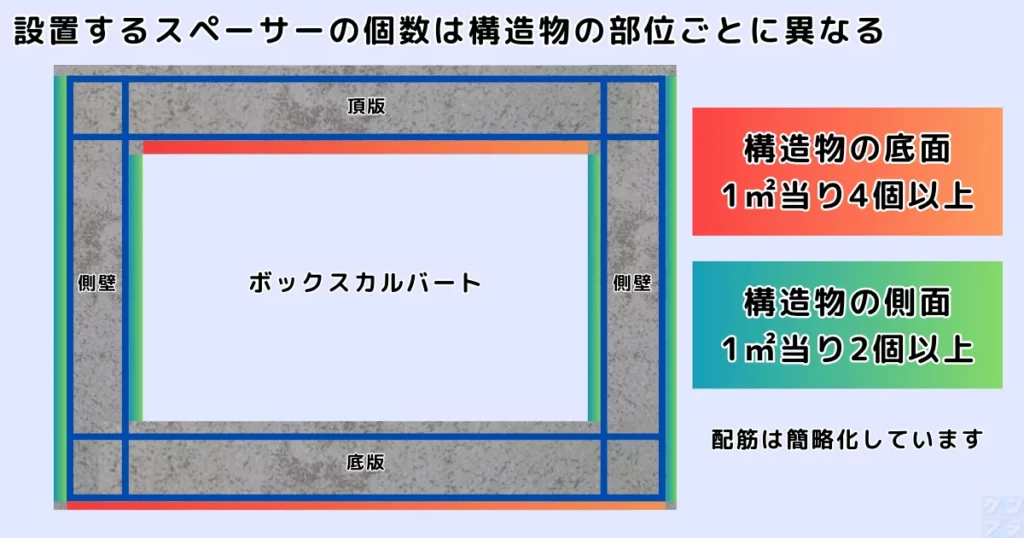

設置するスペーサーの個数は、構造物の底面では1m2当たり4個以上、側面では1m2当たり2個以上が標準となります。

- 構造物の底面・梁…1㎡当たり4個以上

- 構造物の側面・柱…1㎡当たり2個以上

スラブなどで、スペーサーを設置する面の不陸が大きい場合は、スペーサーに作用する荷重がさらに不均一となるのでスペーサーの数を増やすことも検討したいです。

特に、梁ハンチ部分はかぶりが不足しやすい個所なのでスペーサーを増やすなどの対策が必要です。

ただし、スペーサーの個数を増やすとかぶりの誤差は小さくなる一方で、スペーサーは劣化因子の侵入路となる可能性があるので、むやみに増やすことは控えるべきです。

かぶりと有効高さを確認

鉄筋の加工と組み立てが終了し、コンクリートを打設する前に、鉄筋の本数、折り曲げ位置、継ぎ手の位置と長さ、鉄筋相互の位置と間隔などが、設計図に基づく所定の精度でできているかを検査します。

鉄筋工事の検査項目には、下の表のようなものがあります。

| 項目 | 試験・検査方法 | 時期・回数 | 判定基準 | |

|---|---|---|---|---|

| 鉄筋の種類・径・数量 | 製造会社の試験成績表による確認 目視、径の測定 | 加工後 | 設計図書どおりであること | |

| 鉄筋の加工寸法 | スケールなどによる測定 | 所定の許容誤差以内であること | ||

| スペーサーの種類・配置・数量 | 目視 | 組立後および組立後長期間経過した時 | 底面・梁などで1㎡あたり4個以上、底面・柱などで1㎡当たり2個以上 | |

| 鉄筋の固定方法 | 目視 | コンクリートの打ち込みに際し、変形・移動のおそれがないこと | ||

| 組 み 立 て た 鉄 筋 の 配 置 | 継手及び定着の位置・長さ | スケールなどによる測定 および目視 | 設計図書どおりであること | |

| かぶり | 耐久性照査時で設定したかぶり以上であること | |||

| 有効長さ | 許容誤差:設計寸法の±3%または±30mmのうち小さいほうの値(標準) | |||

| 中心間隔 | 許容誤差:±20mm(標準) | |||

同じ構造物でも、発注機関によってかぶりの基準値の許容範囲が異なる場合があります。

一方、かぶりが厚すぎると、部材の設計有効高さが不足し、結果として部材耐力が不足することもあります。

したがって、部材の施工精度(上の表参照)を満足するように鉄筋を組み立てることが重要です。

なお、結束に緩みはないか、結束線は躯体側に折り曲げているか、バイブレーターやポンプ筒先の挿入あきは十分かなど、次の工程であるコンクリートの打設を前提にしっかりと確認しておくことも大切です。

まとめ

鉄筋工事は、コンクリート構造物の安全性と耐久性に大きな影響を与える重要な工事です。

設計図に基づいて正確に作業を進め、特に鉄筋のかぶりを確実に確保することが不具合を防ぐ鍵となります。

鉄筋の保管、加工、組み立ての各段階で腐食などの潜在的な問題が発生する可能性があるため、慎重な作業が求められます。

かぶりが不足した場合、コンクリートが剥がれ落ち、鉄筋が露出して劣化が進む可能性があります。

鉄筋の腐食を防ぐためには、緻密なコンクリートを打ち込むだけでなく、かぶりの確保が重要であり、これはコンクリートとの付着強度を確保し、火災時にも鉄筋を保護する役割があります。

鉄筋工事の過程で注意が必要な不具合には、鉄筋の腐食などが挙げられます。

鉄筋の配慮不足が原因で劣化が起きることを防ぐには、設計図を正確に読み取り、かぶりを確実に確保することが欠かせません。

鉄筋の品質を保つためには、施工者が事前に配慮し、設計者との連携が不可欠です。

設計図の検査においては、鉄筋の本数や折り曲げ位置、継ぎ手の位置と長さ、鉄筋相互の位置と間隔などが所定の精度であるかを確認する必要があります。

構造物ごとにかぶりの基準が異なるため、適切なかぶりを保ちながら施工精度を維持することが求められます。

スペーサーの適切な設置も重要で、不足すると鉄筋のたわみやかぶりの確保が難しくなります。

スペーサーの数や位置は構造物の種類によって異なりますが、これらを的確に設定することが鉄筋工事の品質向上に寄与します。

注意が必要なのは、スペーサーの増加がかぶりの誤差を小さくする一方で、劣化因子の侵入を招く可能性があるため、慎重なバランスが求められます。

鉄筋工事の段階での検査と適切な対策は、コンクリート構造物の耐久性を向上させ、安全性を確保する鍵となります。

施工者と設計者の協力と慎重な作業が、信頼性の高い鉄筋工事を実現します。

品質の高いコンクリート施工の方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。

Q&A

- なぜ鉄筋工事において「かぶり」の確保が重要なのですか?

-

「かぶり」とは、鉄筋とコンクリート表面との距離を指します。十分なかぶりを確保することは、鉄筋を腐食から守り、コンクリートとの結合強度を維持し、緊急時には鉄筋を火災から守るためです。

- 鉄筋工事において、「かぶり」に関する潜在的な問題は何ですか?

-

不十分なかぶりは、コンクリートのはく落や腐食した鉄筋の露出、構造の強度低下、耐火性の低下、コンクリートと鉄筋の効果的な結合の妨げなど、さまざまな問題を引き起こす可能性があります。

- スペーサーの数と配置が鉄筋工事にどのように影響しますか?

-

適切に配置されたスペーサーは、鉄筋の所定のかぶりを維持し、コンクリートの注入中に変位を防ぎ、荷重分布の均一性を確保します。ただし、過剰なスペーサーの使用はかぶり測定の誤差の増加や劣化要因の進入経路の可能性を引き起こす可能性があります。

- コンクリートを打設する前に、鉄筋の本数や曲げ位置の正確性がなぜ重要ですか?

-

鉄筋の正確性はコンクリートの構造の完全性と性能に直結します。設計仕様に基づく正確な鉄筋の本数、曲げ位置、および継ぎ手の確保は、構造の安定性と耐荷重能力を維持するのに役立ちます。

- 鉄筋工事において、建設者と設計者の連携はどのような役割を果たしますか?

-

建設者と設計者の協力は、鉄筋工事が設計仕様と一致していることを確認する上で重要です。この協力により、適切な材料、正確な配置、および必要なかぶりが維持され、構造の安全性と耐久性が確保されます。

コメント