さまざまな職業の中から建設工事の施工管理を行う現場監督という職業を選んだあなたへ。

人それぞれ選んだ理由は異なったとしても、

- 誰よりも素晴らしい成果をあげたい

- 良い工事成績をもらって実績をあげたい

- 仕事のパートナーとして選ばれる現場監督になりたい

やるからには結果を残したいって思いますよね。

この記事では、現場監督にとって大切なスキルの1つ。

本記事では、自分の思い通りに現場を管理できるようになるためにやるべきことについて解説します。

ランメイシ

ランメイシ現場監督に必要なスキルは、以下の記事でも解説しているのでぜひ参考にしてください。

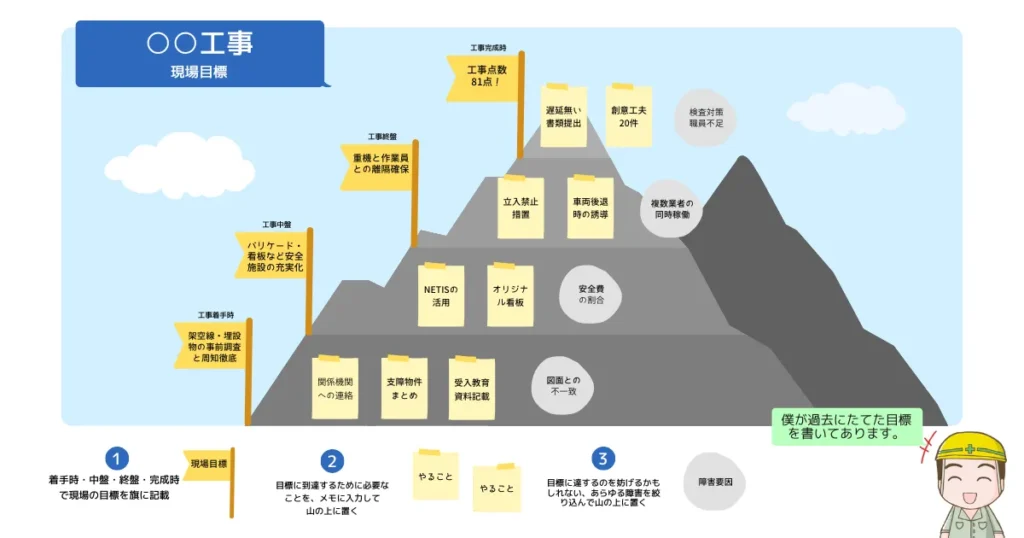

現場で「目標」を掲げる

自分の思い通りに管理するスキルの考え方と、現場での運営のコツについて。

会社では年間の目標や経営指針を計画し、実行しています。これを現場でもやります。

現場監督

現場監督現場は現場。会社に縛られることなくやりたいんだよ。

と思う方もいると思います。でもまずは、現場を特別扱いせず1つの会社として考えてみてください。

そうすると、自分が現場で目指す方向が明確になります。

現場における指針「現場ルール」を定める

次に現場における指針として、「現場ルール」を定めることについてです。

この現場に来たら、これだけは必ず実践してくださいという「現場ルール」を設けるということです。

「現場ルール」の例

例えば、現場では付近に家屋があるため、特にバックホウなどの重機作業時には特に配慮が必要なことから、次のようなルールを定めます。

- 重機、工事用車両からのクラクション禁止

- バックホウバケットに付着した泥を落とすための「ガチャガチャ」を禁止

- コンクリート殻の積込において、極力バケットとダンプ荷台との高低差を減らす

普通の現場では、こんな制約が無いため、協力会社の人からは難しいとか、厄介だなという印象を持たれるでしょう。

でも、工事から発生する騒音や振動が原因で近隣住民から苦情が出た場合の対応は、非常に大変だし、発注者への信頼を失うことにもつながります。

特定建設作業で定める基準値である騒音85デシベル、振動75デシベルを守っていたとしても、

「家が揺れる」

「工事の音がうるさい」

と言われれば、上記の基準値なんか関係ありません。

ランメイシ

ランメイシ現場周辺に住んでいる人の気持ちになれば、少しでも工事での騒音・振動は抑えてほしいと思いますよね。

「現場ルール」は実行可能な範囲で定める

あまり難しすぎる「現場ルール」は、むしろ生産性を下げたり、協力会社の負担増加にもつながるので、まずは簡単なことを設定すると良いです。

ランメイシ

ランメイシ「現場ルール」は、次の場面で必ず宣言します。

- 現場入場前の事前連絡

- 現場入場時の新規入場者教育

- 朝礼・KYミーティング

- 安全教育・訓練

- 災害防止協議会

宣言する頻度は、しつこいくらいが良いです。協力業者の職人さんも毎日聞くことで、嫌でもその「現場ルール」が頭に残ります。

ランメイシ

ランメイシ人の情報吸収率は、わずか3%なんだそうです。

昨日テレビやネットで見たニュース、どれくらい覚えていますか?休憩時間になればすぐにスマホを見て、自分の知りたい情報をチェックするという人も多いでしょう。

しかし、たったの1週間でその97%を忘れてしまうんです。

「現場ルール」も現場では毎日宣言しないと、なかなか浸透しません。人は1週間で記憶の97%を忘れてしまうからです。

「目標」と「現場ルール」を必ず口に出すことで、自分自身のメンタルを鍛える

仕事も人生も「ABC」が大事、という言葉があります。

ということで一見、おかしな言葉にも見えるかもしれませんが、素晴らしい教育効果を得ることができます。

「目標」と「現場ルール」だけは最後まで絶対に変更しない

あなた自身も考えにブレが出ないために、「目標」と「現場ルール」は必ず口に出し、最後まで貫き通しましょう。

そうすることで、自分自身のメンタルを鍛えることができます。

なぜこれでメンタルが鍛えられるのかというと、自分で決めたことだから、必ず実践すると心に刻んだ時にメンタル面の基礎ができあがるから。

たくさんの業務をこなしながら、たくさんの人と関わる現場監督。

ランメイシ

ランメイシ時には押しつぶされそうな不安やプレッシャーに悩むこともあります。

「目標」と「現場ルール」は必ず口に出し、工事の完成まで貫く。毎日繰り返していくと、より強いメンタルを養うことができます。

終わり良ければ全て良し!建設業は工事ごとで区切りができる

言い方は悪いかもしれませんが、終わり良ければ全て良しです。

他の職業だと、こういうわけにはいかないですよね。人事異動でもない限り、会社では毎日同じ人と仕事をすることになります。

厚生労働省の「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によれば、令和元年度の労働者と事業主との間のもめごと(民事上の個別労働紛争相談件数)は27万9210件。

内訳は、「いじめ・嫌がらせ」が最多の8万7570件。続いて「自己都合退職」が4万81件という結果です。

ランメイシ

ランメイシ退職をめぐるトラブルは、ここ10年で2倍以上になっています。

目標となる人を見つけ、マネをする

現場で働いている人の中には、目標となる人が必ずいると思います。職長さんが素晴らしければ安全な作業を心がけてくれます。

働いている人の中にも、質問をするとしっかりと答えが返ってきて、作業手順の提案をしてもらえることがあります。専門職として長年働いていることで、素晴らしい経験をたくさん持っている人たちです。

そんな優秀な人たちを安全大会で表彰してあげると、現場の士気はあがります。現場内の人以外でも、他には土砂運搬などを行うダンプトラック運転手。

こうすることで、

「この現場の監督は自分たちのことを認めてくれている」

と思ってもらえれば、現場はより良い回転をします。

コミュニケーションという技術を磨く

工事に関する知識・経験といった施工管理の技術だけでなく、コミュニケーションという技術を磨くことも、現場監督には必要です。

建設現場では、複数の協力会社が入って仕事をしています。コミュニケーションと現場内での人間関係は、仕事の品質と効率に直結します。

コミュニケーション不足の弊害

コミュニケーション不足や人間関係が悪い状態にあることでのリスクは次の通りです。

- 事故発生の可能性が高くなる

- 工事の手戻りの可能性が高くなる

- 注者からの信頼度が下がる

工事関係者すべての人と関わる現場監督は、自分のもとに集まった多くの意見を取り入れ、現場で最良の選択肢を決める立場にあります。

知識・経験を活かして現場の人を引っ張っていく統率力も大事であることに間違いはありません。

もちろん、そんな人がある日突然、従順に従うようになることがないのは明らか。

どうすればいいのかというと、日々のコミュニケーションの積み上げが大切です。

毎日の「積み上げ」が周囲の人から認められる材料になる

知識・経験の浅い現場監督の場合、協力会社のベテランの職人さんの方が、特定の分野で詳しいということも珍しくありません。

基本的に協力会社は専門で行っているので、それだけ特定の分野に特化しています。

元請の現場監督だからといって、下請として現場に入っている協力会社の人に上から目線の態度をとるのは絶対にダメです。

協力会社には外注分の金額を支払うので、お金を支払っているのだからと思うかもしれませんが、それは間違いです。

協力会社に支払うお金は発注者から出ているのであって、元請からではありません。

元請、下請と現場では呼びますが、立場は対等です。

十人十色という言葉があるように、現場で働く人はみんな性格や境遇、生活環境が異なります。

全員に同じ対応、同じコミュニケーションを図ったところで、うまくいかないことは必ずあります。

褒められて調子に乗ったり、悪気は無かったのに何故か機嫌を悪くさせてしまった、ということもあるでしょう。

でも、自分のことを認めてくれたり、感謝してくれたら、どうですか?

素直に嬉しいし、この人には協力してあげたいと思いませんか?

まずは自分から相手を認め、感謝の気持ちを持ち、リスペクトするということが、現場での良いコミュニケーション・良い人間関係を築くうえで大切です。

コメント