現場監督

現場監督地山の掘削をやるんだけど、掘削した後に法面が崩れないよう法勾配を決めておきたいんだ。

土質とか掘削深さによって、法勾配って変えるべきだよね?

こんな疑問に答えます。

地山の掘削作業を安全に施工するためには、計画・設計の段階で決定する法面の勾配が重要な事項です。地形・地質に応じて、掘削中及び法面整形後の崩壊が起きないよう、安全な勾配にする必要があります。

ランメイシ

ランメイシ何も考えずに設計の掘削勾配どおりにした結果、作業中に崩れて災害発生という状況を防ぎましょう!

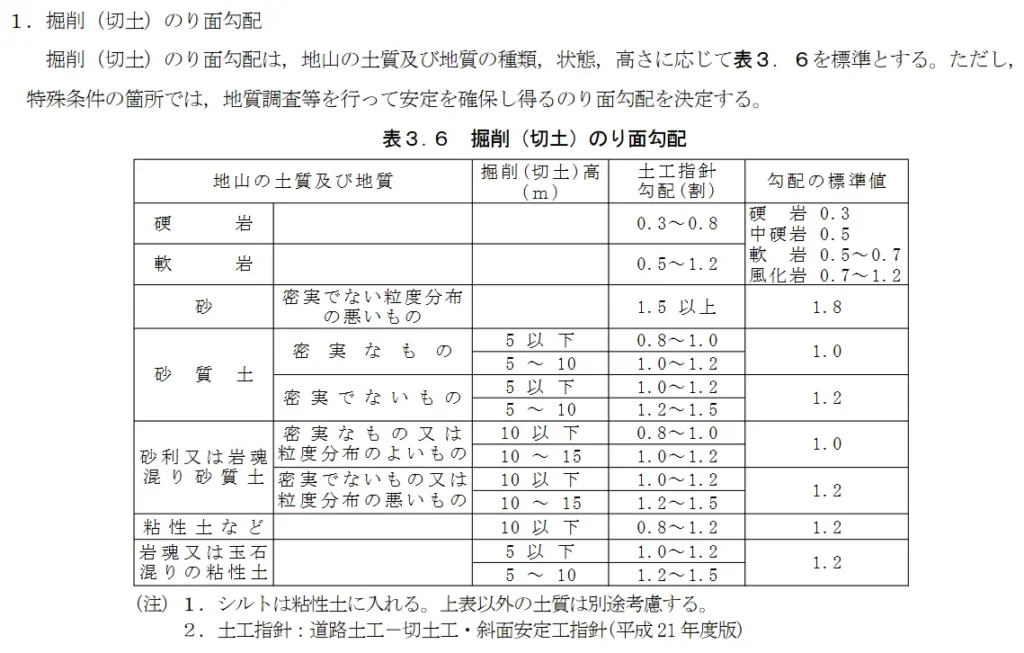

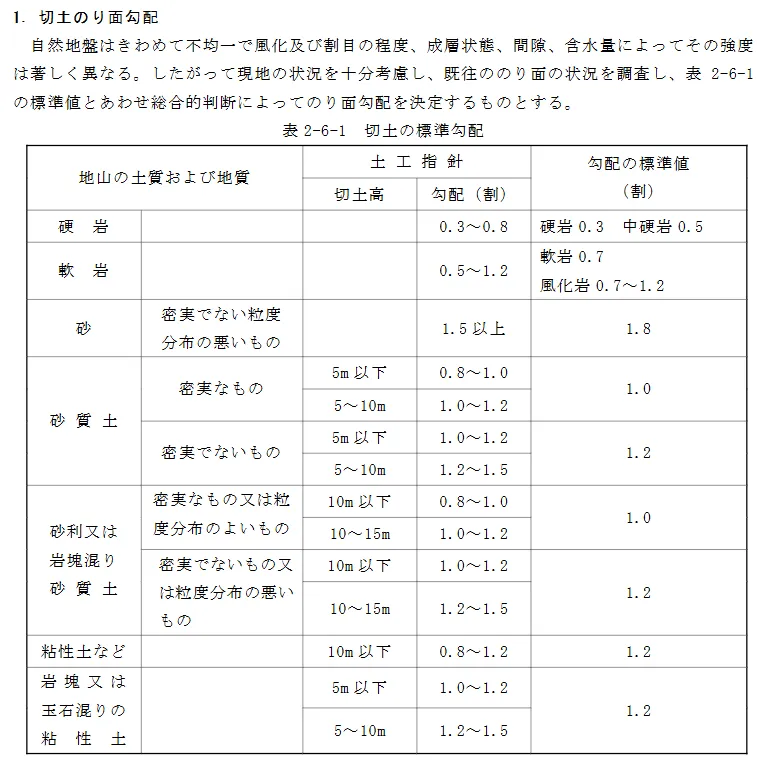

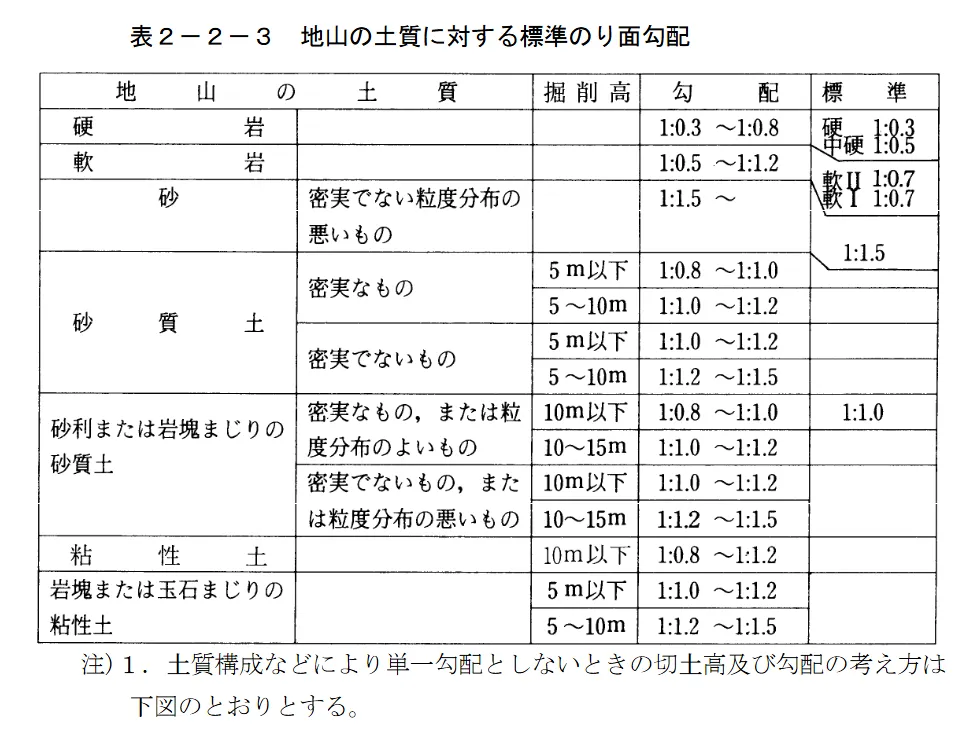

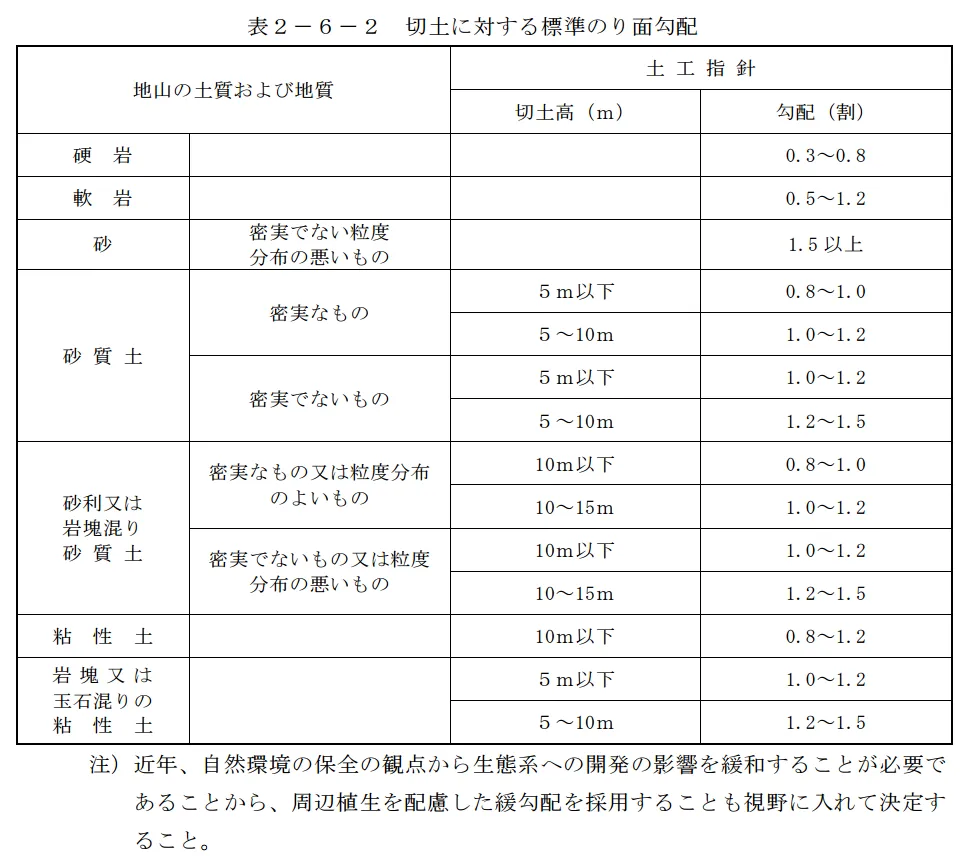

掘削箇所の安全な法面勾配を確保するため、労働安全衛生規則や発注機関(国・都道府県など)により掘削箇所の地山の種類・掘削高さごとに法勾配の基準が定められています。

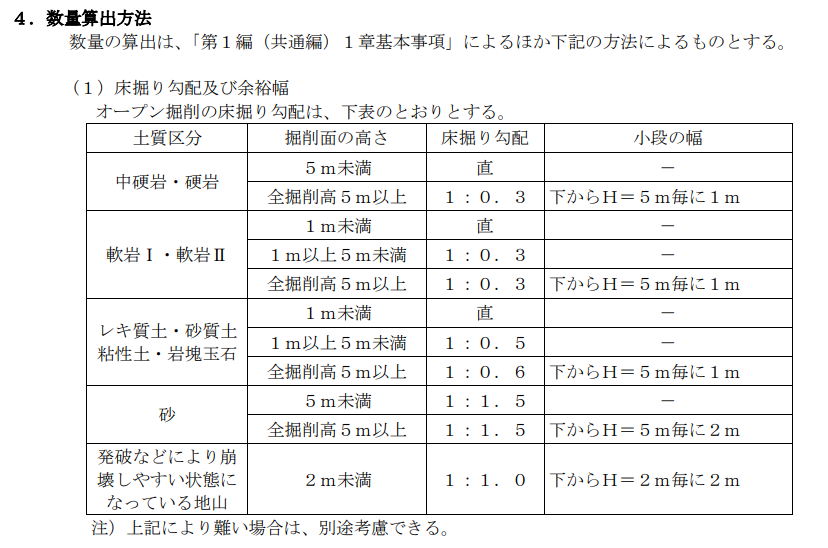

- 労働安全衛生規則で定められている、地山の種類ごとの『掘削高さ』と『法勾配』

- 発注機関で定められている、地山の種類ごとの『掘削高さ』と『法勾配』

ランメイシ

ランメイシ公共工事では、まずは発注機関が定めた基準に従いましょう。

そして、「試掘」して基準になる勾配で問題無いか確かめます。

国交省の場合、掘削の法勾配に関する仕様は各地方整備局ごとに公表されていますが、土質に対する法勾配は統一されています。

いずれも基準としている勾配であり、「現地の状況を十分考慮する」とも書かれているので、以下の対策はとりましょう。

- 事前に試掘する

- 掘削途中、崩れそうで危ないと思ったら発注者と法勾配を緩くする内容の協議をする

しかし、詳細が各地方整備局ごとに違う部分はあります。

例えば中部地方整備局だけに以下の記載があります。

- 「密実なもの」はN値20を超える

- 「密実でないもの」はN値20以下

ランメイシ

ランメイシ具体的に数字で示されてなくてわかりにくいものは、他の地方整備局の資料を見ると書いてあったりします。

盛土の施工管理については以下の記事で解説しています。

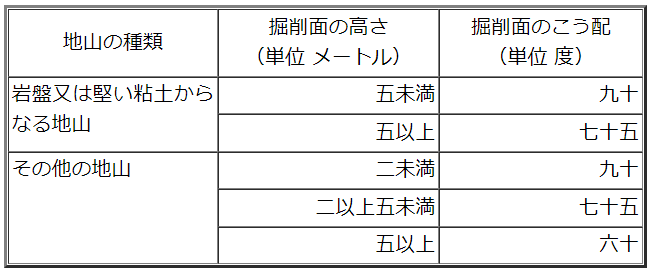

労働安全衛生規則(第356条及び第357条)で定められている地山の種類と掘削高さ・法勾配の関係

労働安全衛生規則(第356条及び第357条)で定める、地山の種類と掘削高さ・法勾配は以下の通りです。

ランメイシ

ランメイシ現場では法勾配を「〇度」ではなく「〇割〇部」で言う方が多いですよね。

| 地山の種類 | 掘削面の高さ | 掘削面の勾配 |

|---|---|---|

| 岩盤又は軽い粘土からなる地山 | 5m未満 | 90° |

| 5m以上 | 75°(1:1.0) | |

| その他の地山 | 2m未満 | 90° |

| 2~5m未満 | 75°(1:1.0) | |

| 5m以上 | 60°(1.0.6) | |

| 砂からなる地山 | 5m以上 | 35°以下(1:0.4以下) |

| 発破等により崩壊しやすい状態の地山 | 5m未満 | 45°以下(1:1.0以下) |

労働安全衛生規則

(掘削面のこう配の基準)第356条

事業者は、手掘り(パワー・シヨベル、トラクター・シヨベル等の掘削機械を用いないで行なう掘削の方法をいう。以下次条において同じ。)により地山(崩壊又は岩石の落下の原因となるき裂がない岩盤からなる地山、砂からなる地山及び発破等により崩壊しやすい状態になつている地山を除く。以下この条において同じ。)の掘削の作業を行なうときは、掘削面(掘削面に奥行きが二メートル以上の水平な段があるときは、当該段により区切られるそれぞれの掘削面をいう。以下同じ。)のこう配を、次の表の上欄に掲げる地山の種類及び同表の中欄に掲げる掘削面の高さに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下としなければならない。

2 前項の場合において、掘削面に傾斜の異なる部分があるため、そのこう配が算定できないときは、当該掘削面について、同項の基準に従い、それよりも崩壊の危険が大きくないように当該各部分の傾斜を保持しなければならない。

第357条

事業者は、手掘りにより砂からなる地山又は発破等により崩壊しやすい状態になつている地山の掘削の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。

一 砂からなる地山にあつては、掘削面のこう配を三十五度以下とし、又は掘削面の高さを五メートル未満とすること。

二 発破等により崩壊しやすい状態になつている地山にあつては、掘削面のこう配を四十五度以下とし、又は掘削面の高さを二メートル未満とすること。

2 前条第二項の規定は、前項の地山の掘削面に傾斜の異なる部分があるため、そのこう配が算定できない場合について、準用する。

(出典:E-GOV法令検索 – 労働安全衛生規則)

数量算出要領と現場施工の法勾配が違うときは、工事打合せ簿で協議しないと設計変更の対象にしてもらえないので注意。

数量算出要領と現場施工の法勾配が異なるときは注意が必要です。

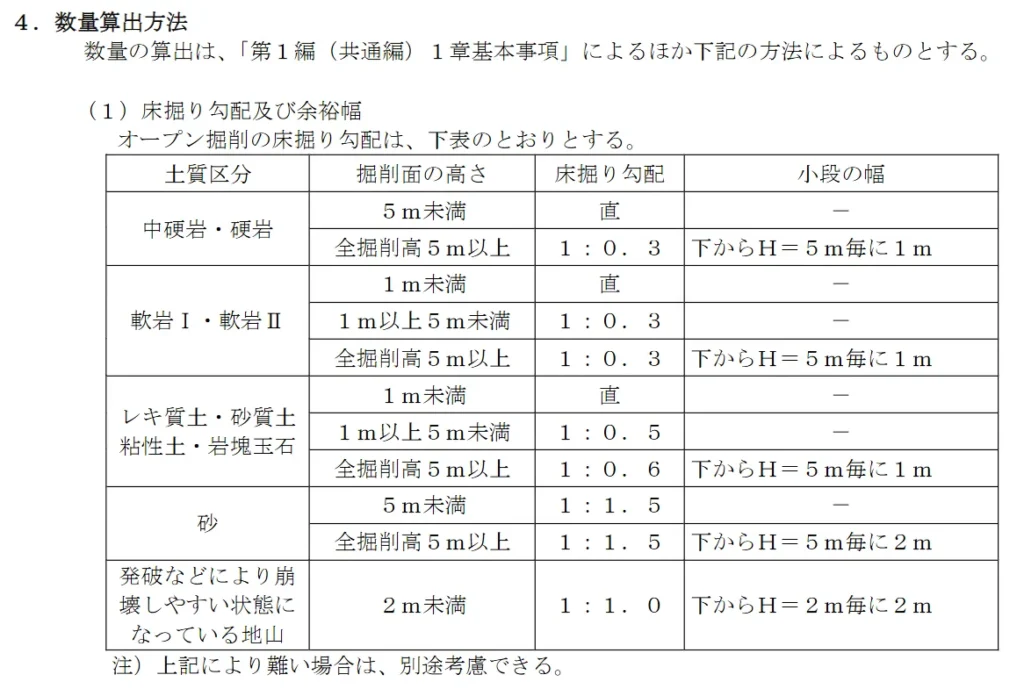

例えば、設計では地山の土質が『レキ質土』で、掘削高さが2mのため法勾配は『1:0.5』です。

それに対して、実際には現地の地山は『砂』だったから法勾配は『1:1.5』にする必要があり、土砂の掘削量も設計より増えてしまいました。

こんな場合、工事打合せ簿の協議事項として発注者と設計変更の対象にしてもらわないと、設計分の掘削土量しか清算してもらえません。

ランメイシ

ランメイシ発注機関によっては実施工数量に合わせて清算してくれることもあります。

ただし、事前に発注者に伝えておく必要はあります!

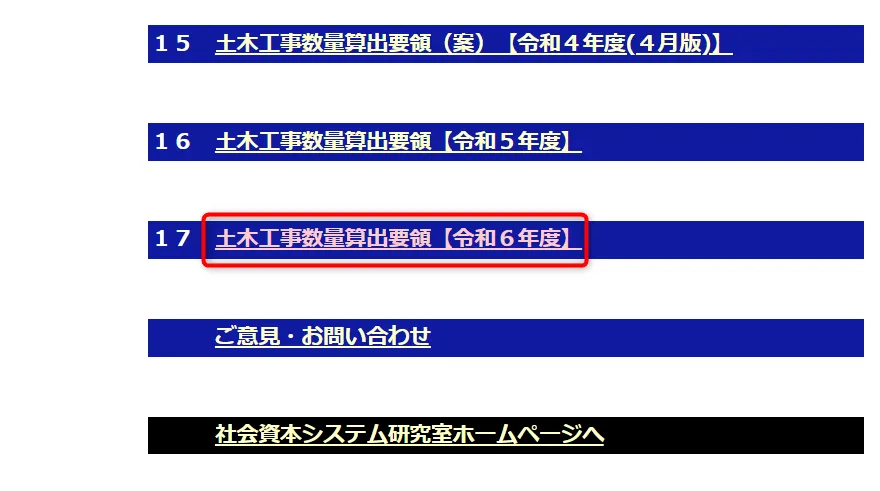

国土交通省の数量算出要領は国土技術政策総合研究所で確認することができます。

- 国土技術政策総合研究所のホームページにアクセス

- 「土木工事数量算出要領・数量集計表」をクリック

- 画面を下にスクロールして、「17 土木工事数量算出要領【令和6年度】」をクリック

- 第1編(共通編)の項目にある「2章 土工」をクリック

- PDFが開き、13ページに記載されています。

各発注機関の掘削高さと法勾配の基準が掲載されている仕様書のリンクまとめ

各発注機関の掘削高さと法勾配の基準が掲載されている仕様書のリンク先URLをまとめました。

ランメイシ

ランメイシ発注機関にあわせて確認してください。

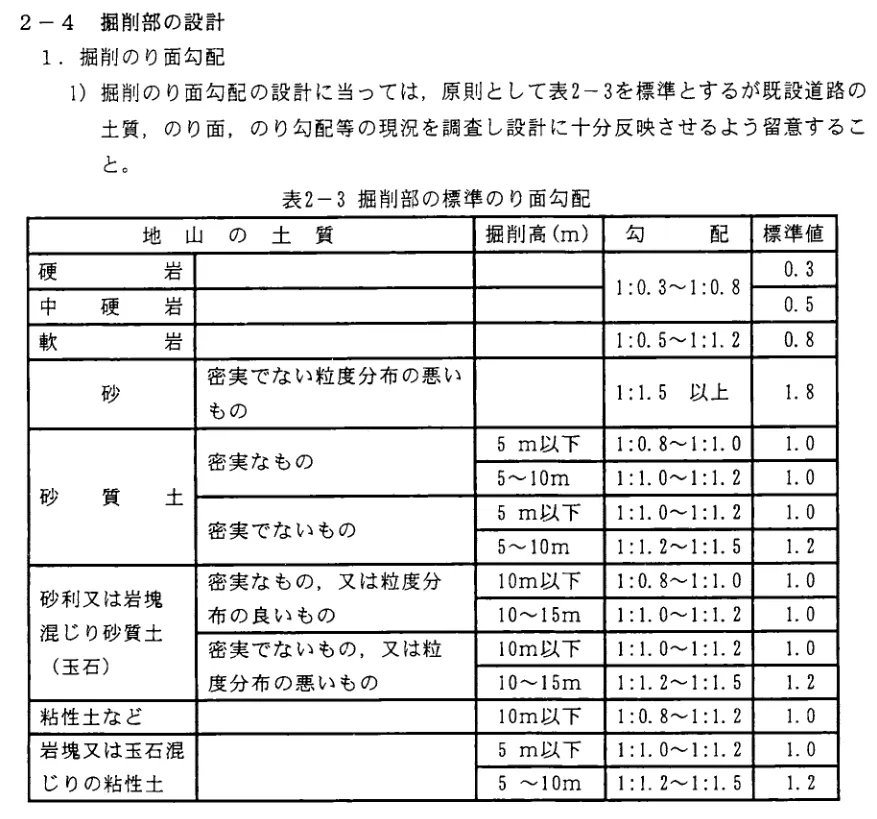

国土交通省 東北地方整備局(設計施工マニュアル)

PDFの113ページに記載されています。

国土交通省 中部地方整備局(道路設計要領)

第4章「土工」の11ページに記載されています。

国土交通省 北陸地方整備局(設計要領道路編)

第3章「土工」の13ページに記載されています。

国土交通省 近畿地方整備局(設計便覧第2章 土工)

第2章「土工」の23ページに記載されています。

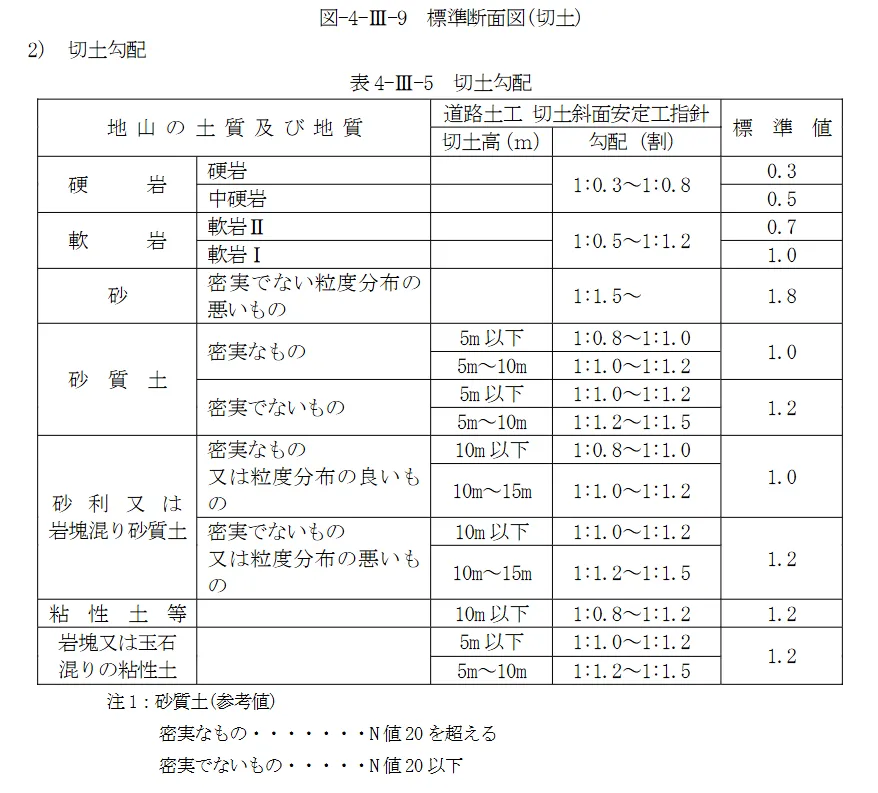

国土交通省 中国地方整備局(土木工事設計マニュアル 第3編 道路編)

中国地方整備局(土木工事設計マニュアル 第3編 道路編 令和6年度版)

PDFの53ページに記載されています。

国土交通省 四国地方整備局(設計便覧 道路編)

第2章「土工」の24ページに記載されています。

まとめ

国交省の場合、掘削の法勾配に関する仕様は各地方整備局ごとに公表されていますが、土質に対する法勾配は統一されています。

いずれも基準としている勾配であり、「現地の状況を十分考慮する」とも書かれているので、以下の対策はとりましょう。

- 事前に試掘する

- 掘削途中、崩れそうで危ないと思ったら発注者と法勾配を緩くする内容の協議をする

しかし、詳細が各地方整備局ごとに違う部分はあります。

例えば中部地方整備局だけに以下の記載があります。

- 「密実なもの」はN値20を超える

- 「密実でないもの」はN値20以下

ランメイシ

ランメイシ具体的に数字で示されてなくてわかりにくいものは、他の地方整備局の資料を見ると書いてあったりします。

掘削だけでなく、盛土の施工管理についても解説しているので参考にしてください。

コメント