工事の参考文献はPDF版を活用すべき3つの理由【土木工事共通仕様書・標準設計・設計要領・建設業法】

本記事では、土木工事共通仕様書等の参考文献は本(紙媒体)よりもPDF版(電子媒体)で自分のパソコンに保存して活用すると良い理由を3つ解説します。

工事に関する参考文献は各現場ごとに本で保管していると思いますが、工事で必要な部分は本の内容の一部だけですよね。

施工管理を行う現場監督なら誰もが、あの分厚い本を現場に保管するもの。

でも、工事の参考文献を本(紙媒体)で管理・保管するには、以下のようなデメリットがあります。

- 参考文献はどれも辞典並みの厚さがあって、知りたいところを探し出すのに時間がかかる

- 持ち運ぶのが大変

もちろん本で工事に関係するページに「ふせん」を貼るという方法でも大丈夫です。

ランメイシ

ランメイシベテラン監督ならある程度、何がどこに記載されているのか把握しているので、PDFデータを開いてから見るより本(紙媒体)で見た方が早いって言う人が多いね。

僕自身、現場では本も置いているし、自分のパソコンにPDFデータも保存しています。

でも、本とPDF、普段どちらを使っているのかというと、圧倒的にPDFデータの方を見ています。

それでは、土木工事共通仕様書等の参考文献を本よりPDFデータで自分のパソコンに保存して活用すると良い理由3つについて解説します。

当サイト『ゲンプラ』の運営者:ランメイシ

現場監督と家庭(プライベート)の両立を応援するために、土木工事の施工管理をやっている現役の現場監督(歴16年)が当サイトを運営。施工管理業務の悩みに全力でサポートします!ご安全に!

保有資格:1級土木施工管理技士、河川点検士

主な工事経験:河川の築堤・護岸工事、道路工事、橋梁下部工事

当サイト『ゲンプラ』の運営者:ランメイシ

現場監督と家庭(プライベート)の両立を応援するために、土木工事の施工管理をやっている現役の現場監督(歴16年)が当サイトを運営。施工管理業務の悩みに全力でサポートします!ご安全に!

保有資格:1級土木施工管理技士、河川点検士

主な工事経験:河川の築堤・護岸工事、道路工事、橋梁下部工事

工事に関する参考文献はPDF版を使用するべき3つの理由と具体的な使用方法

土木工事の参考文献について、『PDF版(電子媒体)』を使用するべき理由は、『本(紙媒体)』には無い『3つのメリット』があるからです。

本記事で紹介する『3つのメリット』は、どれも簡単なパソコンの『ショートカットキー機能』と『Adobe Acrobat』の機能です。

注意点として、無料版である『Adobe Acrobat Reader』では『しおり機能』がありません。

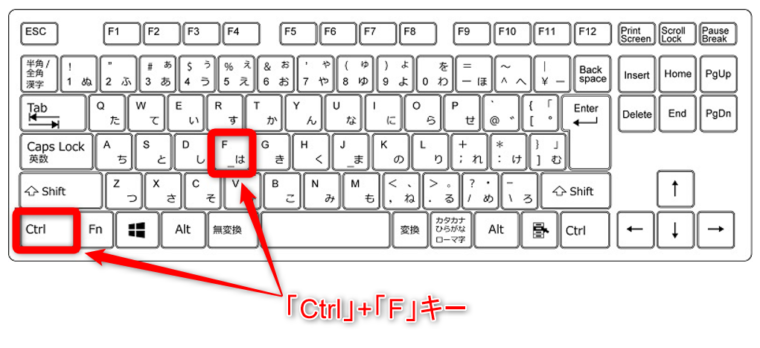

ですが、下記で紹介するショートカットキー「Ctrl」+「F」の文字検索機能で代用可能です。

メリット1:ショートカットキー『文字検索』が便利

正確に言うとPDFの機能ではなくWindowsの機能なので、WindowsのパソコンならPDF以外でも使える機能です。

- Windowsの場合:「Ctrl」+「F」と入力

- Macの場合:「command」+「F」と入力

ランメイシ

ランメイシ上記の『検索』ショートカットキーは、ページ数の多いPDFデータから『探したい単語』を探すに便利だよ。

PDF以外にも、「前に作ったエクセルのデータ、どこに保存したかな?」ってファイルが行方不明になってしまったときにも使える!

このショートカットキー機能を使うことで、検索ウィンドウが立ち上がります。

この検索ウィンドウ内に探したい単語や文章を入力してEnterキーを押せば、パソコンが入力した単語や文章を検索してくれるので、自分で探す手間が省けます。

国土交通省の土木工事共通仕様書を例にします。

工事で重機を使った本工事に着工する前に現地調査を行いますが、「架空線」や「埋設物」の調査結果はどうすればよいのか?

土木工事共通仕様書のPDFを開き、「架空線」とキーワード検索します。

Windowsの場合:「Ctrl」+「F」と入力

Macの場合:「command」+「F」と入力

すると、「架空線」のキーワードが色付きで表示されます。

PDFの何ページ目にキーワードがあるかで若干変わりますが、検索時間は3~5秒程度です。

650ページ以上ある共通仕様書なので、本(紙媒体)から探すとなると20秒程度は要します。

目次を見て…項目を見つけて…そのページを開く…。

本の内容を覚えていない限り、PDFで検索するより早く単語を見つけるのは不可能だとわかりますね。

ランメイシ

ランメイシ何個も単語を探すとなると、PDFでそれぞれキーワード検索した方が早いよ!

メリット2:『コピペ』で書類作成時の『誤字・脱字』を防止

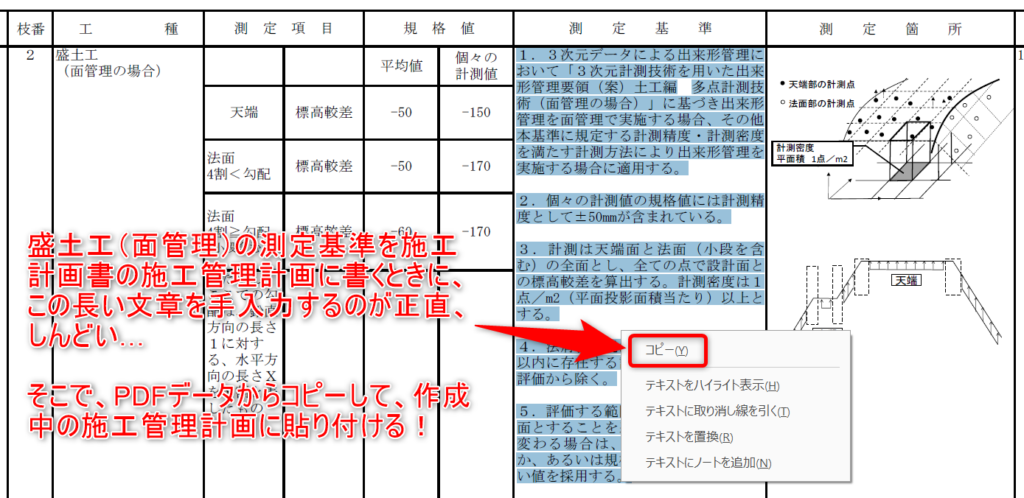

施工計画書の作成時など、PDFに記載されている文章を引用したいとき。

僕は、共通仕様書の土木工事施工管理基準及び規格値でコピペをよく使います。

下図のように、各工種の測定基準をコピーして、エクセルなどで作っている施工計画書の施工管理基準に貼付け。

(出典:国土交通省 北陸地方整備局 土木工事共通仕様書を加工)

この方法のメリットとして、手入力で長文を入力時にやりがちな『誤字・脱字』を防ぐことができます。

PDFの文章をコピーするので、貼付け後に余計な空白や変なところで改行されていたりはしますが、それくらいの修正で済みます。

ランメイシ

ランメイシ自分で文字を入力するよりも、PDFの文章からコピー&ペーストした方が楽だし、誤字・脱字のチェックをする手間も省けるよ。

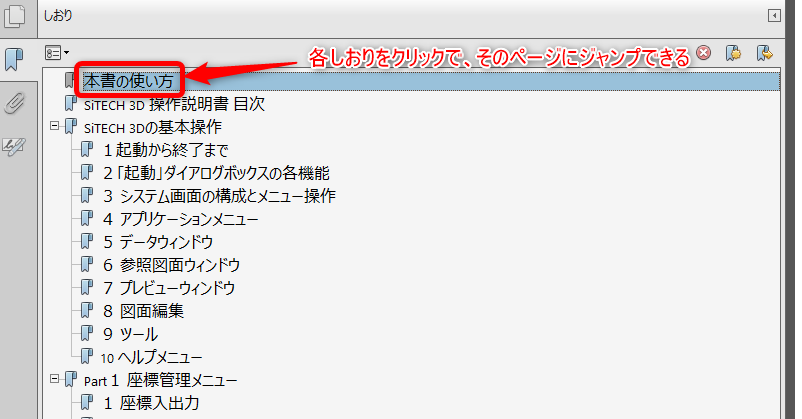

メリット3:『しおり』機能を使って必要な部分だけ抜粋できる

無料版の『Adobe Acrobat Reader』には、しおり機能がありません。

『しおり』機能を使用するには、以下の『有料版Acrobat』が必要です。

- 『Acrobat Pro DC』

- 『Acrobat Standard DC』

ランメイシ

ランメイシしおり機能自体は、PDF版の参考文献を自分仕様にカスタマイズするための機能なので、この機能が無くても問題は無いから無料版でも大丈夫だよ。

この機能は、本(紙媒体)でいうところの『ふせん』です。

クリックすることでそのページに移動することができるので、インターネットでいうと『リンク』のような使い方ができます。

ランメイシ

ランメイシ工事の工種が記載されている部分を『しおり』に追加してあげれば、後々PDFを開いたときに、すぐに確認できるよ。

まとめ

今回は、土木工事共通仕様書等の参考文献を『本(紙媒体)』より『PDF版(電子媒体)』を使用すると良い理由を3つ紹介しました。

- 『検索』ショートカットキーで探したい項目や単語をすぐに確認

- 『コピペ』で書類作成時の誤字・脱字を防止できる

- 『しおり』でオリジナル目次を作って利便性向上

工事の参考文献は公共工事の発注機関が出しているからこそ、こうした使い方ができています。

コンクリート標準示方書のように出版元が土木学会など、発注機関以外からだと当然ですが、無料でPDF版を配布はしていません。

最近、「ペーパーレス」という単語をよく耳にしますが、建設現場に普及するのはまだまだ先だなと感じています。

でも、ただでさえ労働時間が長くなりがちな現場監督。

本記事を活用して、少しでも生産性の向上に繋がれば幸いです。

コメント