現場監督

現場監督会社を辞めたいけど、上司が嫌で話もしたくない…。会社と上司に関わらずに退職できないかな…。

こんなお悩みに答えます。

会社や上司と関わらずに退職する方法として、退職代行サービスがあります。

退職代行サービスは、以下のような理由で利用されています。

- 辞めたいけど入社して少ししか日がたっていないので、言い出しにくい

- 引留めされて会社を辞めさせてもらえない

- 上司や会社ともめて、二度と出社したくない

退職代行サービスは年々認知度は上がっているものの、まだ有名なサービスとは言えません。

ランメイシ

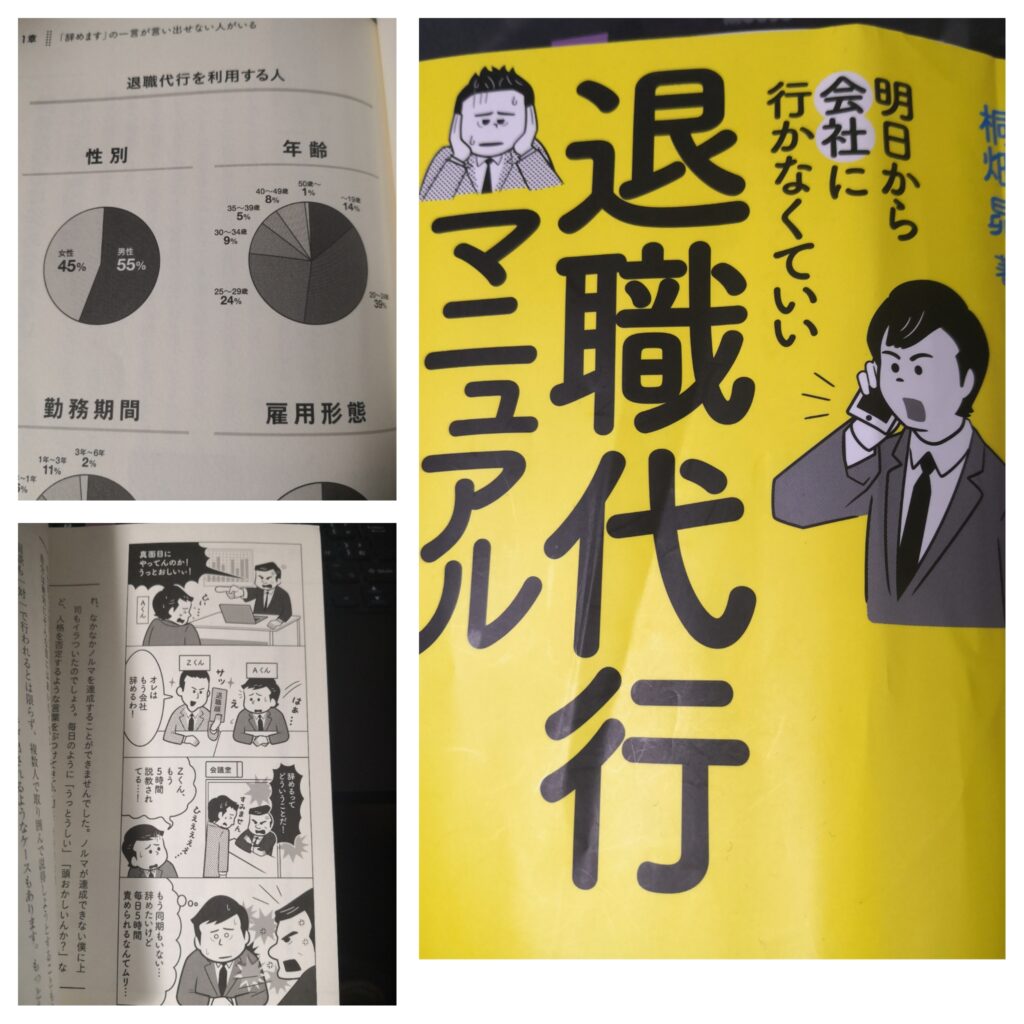

ランメイシ利用者層がどうか、気になるよね。

退職代行を利用したことがある人の年齢層は以下の通りです。

- 19歳以下:14%

- 20~24歳:39%

- 25~29歳:24%

- 30~34歳:9%

- 35~39歳:5%

- 40~49歳:8%

- 50歳以上:1%

※上記のデータは、書籍「明日から会社に行かなくていい退職代行マニュアル」(桐畑昴:著)を参考にしました。

ランメイシ

ランメイシ年齢層が異なるからといって、利用料や退職できる・できないの違いは無いですよ。

現場監督が建設現場で行う主な仕事、施工管理は深刻な担い手不足。

そのため、会社に「辞めます」と話をしても、引き留めされて簡単には辞めさせてもらえないケースが多いです。

ランメイシ

ランメイシ「人手が足りない!」と言いながら、現場では罵声を浴びせたりして気軽に相談なんてできないパワハラ上司も多い建設業界。そもそも退職の相談に乗ってくれないケースもあるみたい。

当サイト『ゲンプラ』の運営者:ランメイシ

現場監督と家庭(プライベート)の両立を応援するために、土木工事の施工管理をやっている現役の現場監督(歴16年)が当サイトを運営。施工管理業務の悩みに全力でサポートします!ご安全に!

保有資格:1級土木施工管理技士、河川点検士

主な工事経験:河川の築堤・護岸工事、道路工事、橋梁下部工事

当サイト『ゲンプラ』の運営者:ランメイシ

現場監督と家庭(プライベート)の両立を応援するために、土木工事の施工管理をやっている現役の現場監督(歴16年)が当サイトを運営。施工管理業務の悩みに全力でサポートします!ご安全に!

保有資格:1級土木施工管理技士、河川点検士

主な工事経験:河川の築堤・護岸工事、道路工事、橋梁下部工事

会社があなたの退職を引き留める理由

担い手不足が深刻化している建設業界からすれば、人材を手放したくないのは当然のこと。

以下のような『退職の引き留め策』を紹介する記事もあり、いざとなれば会社側はあなたの退職に「待った!」をかけるでしょう。

優秀な社員ほど退職…。売り手市場の今だからこそ考えたい引き留め策(人事のミカタ)

ランメイシ

ランメイシ上記の記事によると10人に1人が引き留めにより結局、会社に残っているようです。

引き留めの主な理由は以下の通り。

- 退職意向の社員が優秀なため:72%

- 育てた人材を手放したくない:61%

- 新規の人材採用が困難のため:44%

現場監督

現場監督現場監督もこんな理由で引き留められるの?

ランメイシ

ランメイシ現場監督だと、この理由に加えて「年齢が若い」も入ります。平均年齢が若いとは言えないのが現状ですから。

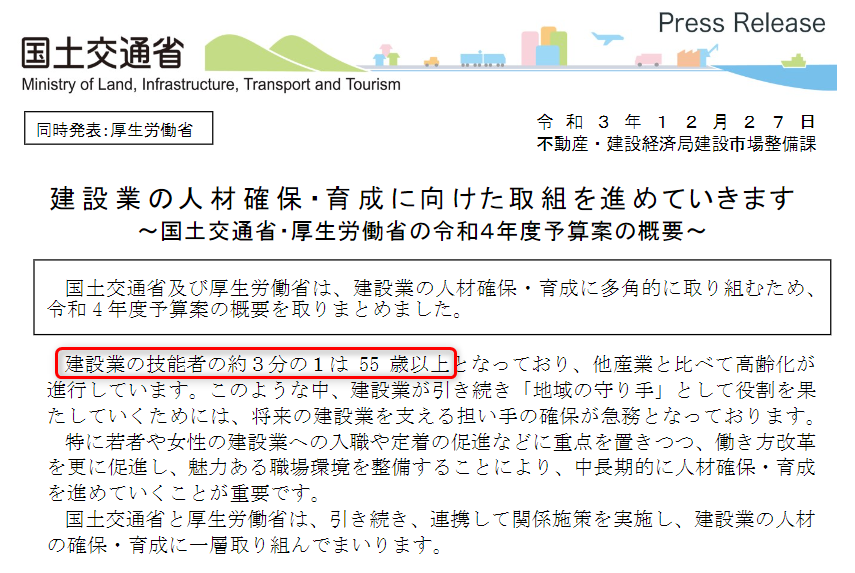

令和3年12月27日の国土交通省の報道発表資料によると、建設業の技能者の約3分の1が55歳以上。

出典:国土交通省「建設業の人材確保・育成に向けた取組を進めていきます~国土交通省・厚生労働省の令和4年度予算案の概要~」令和3年12月27日

ランメイシ

ランメイシ上記の赤枠部分で『技能者』と書かれているけど、建設工事に関係する人は『技能者』と『技術者』に分けられるよ。

- 現場で実際に手足を使い、ものづくりをする人が『技能者』で、大きく以下の2つに分かれる

- 「職人」と呼ばれる、特殊な技能を持つ人

- 「一般作業員」と呼ばれる、手元や清掃をする人

- 専門の技術・知識を用いて建設工事を推進する人が『技術者』で、こちらも大きく以下の2つに分かれる

- 「施工管理技術者」

- 「設計・開発技術者」

国交省の発表資料では現場監督が該当する「施工管理技術者」=『技術者』については明記されていません。

しかし、建設業界の中で『技術者』だけが若いということは、ありえないので『技術者』も同様に高齢化が進んでいると言えます。

ランメイシ

ランメイシ20~30代の現場監督が少なくて、40~50代くらいの人が多いと思ったことはないですか?

以下のような理由で会社を辞めたいのに辞められない人は、非常に多いです。

- 先輩や上司のパワハラがキツくて、面と向かって話もしたくない

- 辞めると言ったら逆に怒られそう

- 辞める時に会社とやり取りや手続きが面倒

- 次の職場を探すのが大変

ランメイシ

ランメイシ結果、我慢して今の会社で働くしかないって思ってしまうんですよね。

退職といえば「上司に直接」退職届を提出するものでした。

しかし、今は退職手段として退職代行を利用して退社する方法があり、会社と揉めていたり、退職を言いにくい場合には検討したいサービスです。

上司に怒鳴られるのではと、恐怖心が勝ってしまい「辞める」と言い出せなかった(体育会系が多い建設業界)

僕は現場監督をやってきて辞めたいと思ったことは、数えきれないほどあります。

ランメイシ

ランメイシ僕も現場監督をやってきて辞めたいと思ったことは、数えきれないほどあります。

右も左もわからない新入社員の頃、現場では上司から毎日…

上司

上司何でそんなこともわからねーんだよ!

仕事を指示されても、言っていることの意味がわからず怒鳴られたり、

上司

上司仕事が遅すぎる!もっと早く動け!

雑な仕事はダメだと思って丁寧を心がけていたら、遅いとまた怒鳴られて…

上司

上司早く写真撮れよ!

出来形を測った実測値とメータースタッフの目盛を確認していたら、また怒鳴られる…。

ランメイシ

ランメイシ怒られすぎて、人目のつかないところで泣いたこともあります…。

辞めたいけど、こんな上司に辞めると言ったら逆にまた怒鳴られるのでは…。

と自分の中で恐怖心の方が勝ってしまい、辞めると言い出せずにいました…。

辞めると言ったところで、

上司

上司もう少し我慢して続けてみろよ。

と言われてすぐに辞めることができなかった人もいます。

ランメイシ

ランメイシ僕は16年以上、土木の現場監督をやっていますが、今後の働き方について勉強していくうち、今の時代は自分が「この会社ダメだ」と思ったなら、さっさと転職した方が幸せな人生を送れると感じました。

現場監督は仕事が忙しくて、10年後、20年後といった先のことを考える余裕はほとんど無いですよね。

現場監督

現場監督寝る前に布団の中で、このままこの会社で働き続けるべきなのかなって考えることはあるね…。

でも、同じ会社にいる限り、年収が大きく増えたり、休日がたくさん増えるということはありません。

退職代行がおすすめな理由:退職に関する連絡の仲介(橋渡し役)をしてくれる

退職代行を利用することで、会社の人と会ったり、電話で退社に関する手続きは会社ではなく退職代行業者とやり取りすることになります。

退職代行の業者があなたの退社の交渉をしてくれるわけではありませんが、本来は

「あなた」←やり取り→「会社」

となるところを、退職代行を利用すると

「あなた」←やり取り→「退職代行業者」←やり取り→「会社」

となります。

退職者と会社の間に退職代行業者が入ることで、もしあなた(退職者)が上司に辞めると言いに行ったとき、

上司

上司もう少し頑張ってみろ!

とか、

上司

上司まだ仕事に慣れていないからキツく感じているだけだ!

という感じで現場監督は人材不足な職種なので、ほぼ確実に説得、引き留めされるでしょう。

引き留めならまだマシですが、ひどい上司だと逆ギレします。

そんなことで会社に残らされても、会社に居づらいですよね。

それに、絶対に辞めると決めたからには、どう説得されようが、何を言われようが辞めると言い返さないといけないですが、上司には言いにくいこともありますよね。

ランメイシ

ランメイシ上司の顔も見たくない!ってくらい嫌なことも、ありますよね…。

実際、僕は上司に毎日怒られていた頃は顔も見たくなかったし、見ると拒絶反応が出ているような、気持ちの悪い気分でした。

退職代行サービスは利用料を支払う必要がありますが、会社の人と関わらなくていいのならお金がかかったとしても利用した方が、精神的にも負担が少なくて良いでしょう。

会社を辞めことに、会社の許可は不要

会社に退職の希望を伝えても、引き留めの説得や怒鳴られたりすると、

「退職は認めてもらえないから、自分は辞められないんだな」

と思ってしまいがちですが、これは間違いです。

退職は民法で認められている労働者の権利だからです。

- 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。

- この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

建設会社に正社員として働いているのであれば、いつでも辞めることができるのです。

そして、「退職届」を提出した日から2週間がたてば雇用関係がなくなります。

つまり、民法上は辞めることに「雇用主の許可は不要」です。

雇用の期間を定めている職種は、例えば働く期間はあらかじめ定まっている期間工や、半年や1年ごとに契約更新する契約社員のことです。

退職代行業者はどんな仕事をしているのか

具体的に退職代行業者に依頼してからの流れについては、以下の通りです。

LINEかメールか電話で連絡

退職代行業者がやるので何もしなくてOK

作業服等、貸与品があれば同時に送る

依頼者の情報と料金支払いの確認

LINEかメールか電話で、退職代行業者に

「会社を辞めたい」

「明日から出勤したくない」

と連絡すると、退職代行業者が詳しい話を聞いてきます。

この時に、退職代行業者は依頼者が退職できるかを確認します。

ランメイシ

ランメイシ建設会社に正社員として働いているのであれば、退職可能です。

ちなみに、退職代行できないとされるパターンは、雇用の期間を定めている職種は、働く期間があらかじめ定まっている期間工や、半年や1年ごとに契約更新する契約社員です。

依頼者が指定する日時に依頼者の勤務先へ退職代行業者が電話する

退職代行業者が依頼者の会社に、依頼者が退職する旨を電話連絡します。

ここで、この電話の重要なポイントとして

- 依頼者→退職代行業者が会社に電話する前に「退職届」を会社に提出(郵送)する。その後、

- 退職代行業者→依頼者が「退職届」を提出(郵送)したことを会社に伝える

なぜ、この流れでいくのかというと、理由は2つあります。

- 退職届の提出方法を会社から細かく指示させないため。

- 引き留めの余地が無いと会社に諦めてもらうためです。

退職代行業者が会社に電話した時点で、まだ「退職届」を提出していないことを知られると、

「退職届は本人から直接会社に提出に来ないと受理できません」

と会社に言われる可能性が有り、その後の退職の手続きが難航するかもしれません。

ちなみに、退職代行業者がこの電話の際、かなり難癖をつけたりすることも有るようですが、この辺は退職代行業者に任せてしまいましょう。

もし、あなたの会社にパワハラ上司がいたとして、その上司が退職代行を利用して会社を辞めると知ったらどうなるでしょう。

顔を真っ赤にして怒り狂う姿が目に浮かびませんか…?

『退職願』ではなく『退職届』を用意する

書く前に気を付けたいのが、会社を辞めるときは「退職願」ではなく「退職届」と書きます。

「退職届」は労働契約の解除を届け出する書類で、郵送で送り付けるだけでも強制力を持っています。

「退職願」は名前の通り、辞めたいという意思を表明するもので、あくまで「お願い」です。

退職に関しての強制力は無く、会社の都合で受理しないとか、会社が自由に退職日を決めることができてしまいます。

退職代行業者選びは慎重に!退職代行業者の選び方

退職代行にはノウハウやスキルは絶対に必要ですが、特別な資格無く起業ができます。

つまり、退職代行の仕事をやったこともない、あなたが退職代行業者として起業もできてしまいます。

インターネットで「退職代行」と検索すると、たくさんの業者がヒットするのは、簡単に退職代行業者として参入できるからです。

そのため、信頼できる業者もあれば、素人がやっているような業者もあります。

実際、退職代行業者としてのノウハウやスキルの不足が原因で、退職代行A社で退職できなかった人が、退職代行B社に依頼する、というケースもあります。

退職代行を利用するときは精神的にかなり不安定で、不安でいっぱいのはずです。

こんな時に、スキルのない退職代行業者に振り回されるのは精神衛生上も良くありません。

急ぐ気持ちは重々わかりますが、退職代行の業者は慎重に行ってもらいたいと思います。

『まずは無料相談から』退職代行サービスを利用するなら『退職代行ニコイチ』がおすすめ(理由は業界No.1の実績)

多数存在する退職代行業者の中から、創業年数・実績No.1の業者が『退職代行ニコイチ』です。

退職について無料で相談できるので、一人で悩むよりもまずは相談してみましょう。

- 即日退職が可能

- 全額返金保証

- 追加料金無し

- 全て丸投げOK

- 全国対応

- 有給消化サポート

- 2ヵ月間のアフターフォロー付き

- 退職代行業者の中では一番古くから営業(2022年現在、創業16年)しており、16年分のノウハウを保有

- 退職代行の実績は2022年1月現在で32,538人と、業界No.1

- 退職代行料金の相場は2万円~5万円の中、『退職代行ニコイチ』は2万7千円と安価

- 有給消化を無料でサポート

- 退職成功率は100%

- 他社で退職代行を失敗した案件でも、退職を成功した実績多数

\利用者累計48,162人(2024年1月現在)/

退職成功率100%の実績

関わりたくない会社との退職手続きを任せられてストレス無し!

自分と会社との間に業者が入ることで、引き留められにくくなる!

LINEで相談できるから楽!

『退職代行ニコイチ』について、より詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてくださいね。

会社を辞めるだけでなく、転職までのサポートも!アフターフォローもばっちりの『退職代行ニチロー』

退職代行ニチローは、労働組合が運営する退職代行です。

他社の退職代行サービスには無いメリットとして、申込後に「1年サポート」があります。

そして、1年サポートのサービスの1つに「転職サポート」があるんです!

例えば、会社を辞める時は転職サイトなどを使って転職先を探す必要がありますよね。

でも、退職代行ニチローは転職のサポートもしてくれるので、転職サイトで転職先を探す手間が省けます!

ランメイシ

ランメイシ転職サイトで良さそうな求人を探すだけでも、普通に1日かかることがあるからね。退職代行ニチローだけで、あなたの貴重な時間を使わずに済みます。

ホームページで無料相談もできるので、気軽に利用できますよ。

ランメイシ

ランメイシホームページがとても見やすくて、分かりやすいのも良いポイント。

退職代行について書籍で詳しく知りたい方におすすめの本

本記事冒頭のデータは、書籍「明日から会社に行かなくていい退職代行マニュアル」(桐畑昴:著)を参考にしました。

退職代行についての情報は、この本で網羅されています。

また、要所で『図解』や『イラスト』が使われていて読みやすかったです。

中古でも良いから安く買いたい方は、古本屋かメルカリを使うと安く手に入ります。

辞めることは次に進むための戦略的撤退

- 現場監督として建設会社に入社したけど、残業が多くて辞めたい

- 先輩や上司のパワハラがキツくて、面と向かって話もしたくない

- 入社して間もないから辞めると言いにくいし、逆に怒られそうだ

- 辞める時に会社とやり取りや手続きが面倒だからいい方法ないの?

本記事では、退職代行サービスが何をしてくれるサービスか、どんな流れで利用するのかについて解説しました。

代行業者への連絡もLINE・メール・電話とあなたの希望する方法でやりとりを行うことができます。

辞めたいのに辞められない理由が、退職代行に依頼することで解決できるのであれば、我慢し続けるよりも1度相談してみてはいかがでしょうか。

多数存在する退職代行業者の中から、創業年数・実績No.1の業者が『退職代行ニコイチ』です。

退職代行ニコイチでは、無料で退職についての相談をすることができます。

『退職代行ニコイチ』について、より詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

会社を退職した後の転職先の探し方にについては以下の記事を参考にしてください。

コメント