現場監督

現場監督この仕事、何年やっても残業が減らないし、工事点数も良くならないなぁ…。何かコツとかあるのかな。

こんな疑問に答えます。

ランメイシ

ランメイシ現場で行う施工管理の仕事について、コツや段取りを業務ごとに解説します。

現場監督

現場監督記事の内容は信用して大丈夫なの?

ランメイシ

ランメイシ僕はこの記事の内容を工事に反映して、国交省の土木工事で82点をもらったことがあります。

良い工事成績をもらうには、元請として担当した筆者の施工管理だけでなく、協力業者の技術も必要です。筆者ひとりの力でもらった点数ではありませんが、筆者が現場でやっていることをこの記事にまとめています。

チェックリストは国土交通省「監督・検査・工事成績評定・土木工事共通仕様書関係」の「(4)工事成績評定 別添1(地方整備局工事成績評定実施要領)」にPDFが公開されています。

ランメイシ

ランメイシチェックリストの数はとても多いので、時間がある時に少しずつ見てくださいね。

現場監督

現場監督チェックリストは誰が評価するの?

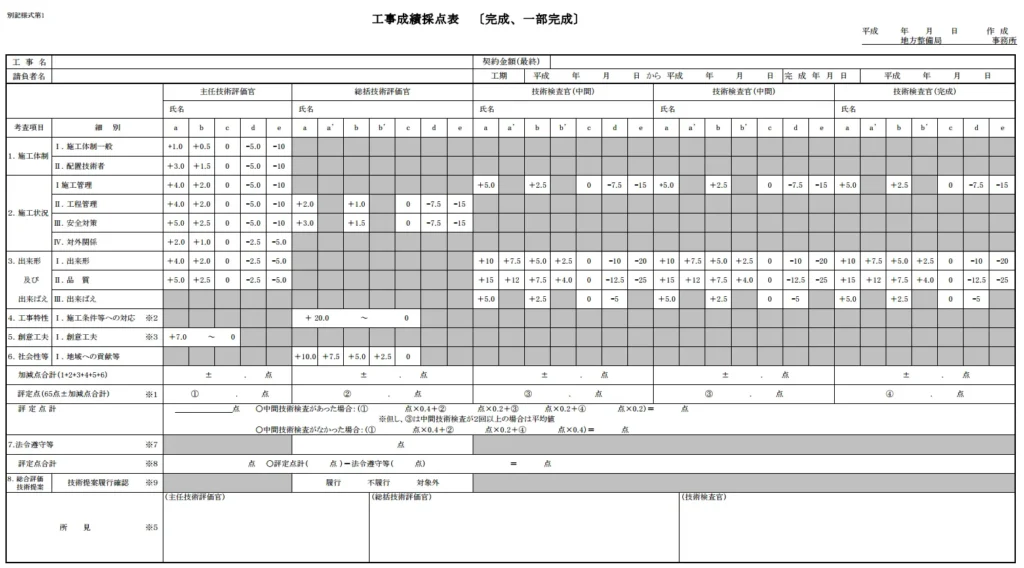

工事成績採点表は主任技術評価官・総括技術評価官・技術検査官の3名で工事の点数を決めることになっており、それぞれ点数を決める項目が違います。

ランメイシ

ランメイシ主任技術評価官の配点が一番多く、中間技術・完成検査官はほぼ出来形・品質に関することしか評価しないことになっています。

現場監督

現場監督中間技術検査とか完成検査のとき、検査官に工程とか安全対策をアピールしても、評価できないんだね。

誰が何の点数を決めるのかを知っておけば、項目を絞って準備ができます。この記事では、地方整備局工事成績評定実施要領のチェックリスト項目ごとかつ、誰がチェックする項目なのかがわかるようにまとめています。

チェックリスト項目に「施工プロセスチェックリスト」がありますが、こちらは地方整備局工事成績評定実施要領の最後の方にあります。

記事内ではチェックリストの項目に対して、「こうやれば評価をもらえる」と赤字で書いています。地方整備局工事成績評定実施要領を自分でチェックしていけば、書類検査で苦しむことは無くなります。

- 土木の公共工事で良い評価をもらうための施工管理の要点がわかる

- 現場で要領や段取りの悪さを理由に怒られるのを防げる

- 同僚や経験年数の近い現場監督よりも高いレベルで施工管理ができる

- 施工管理の予備知識を得られるので、現場で慌てて失敗することを防げる

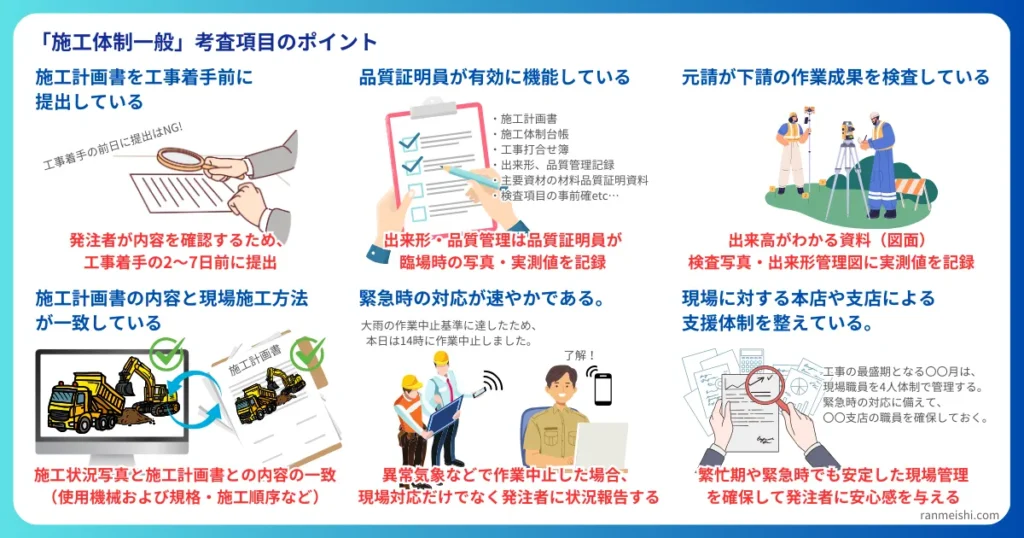

施工体制:施工体制一般(チェックリスト内容は、ほぼ施工計画書に記載するもの)

施工体制一般のチェック項目は以下の通りです。

ランメイシ

ランメイシ項目名が「施工体制」なので、施工体制台帳と思われがちですが、チェックリストの内容は「施工計画書」に関係するものなので注意です。

- 「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。

- 施工計画書を、工事着手前に提出している。

- 提出日は着手日の2~7日前など余裕をもつ。着手日の前日に提出とかはNG。

- 作業分担の範囲を、施工体制台帳及び施工体系図に明確に記載している。

- 施工計画書に現場代理人・監理技術者・品質証明員(該当工事の場合)それぞれの業務内容を記載。

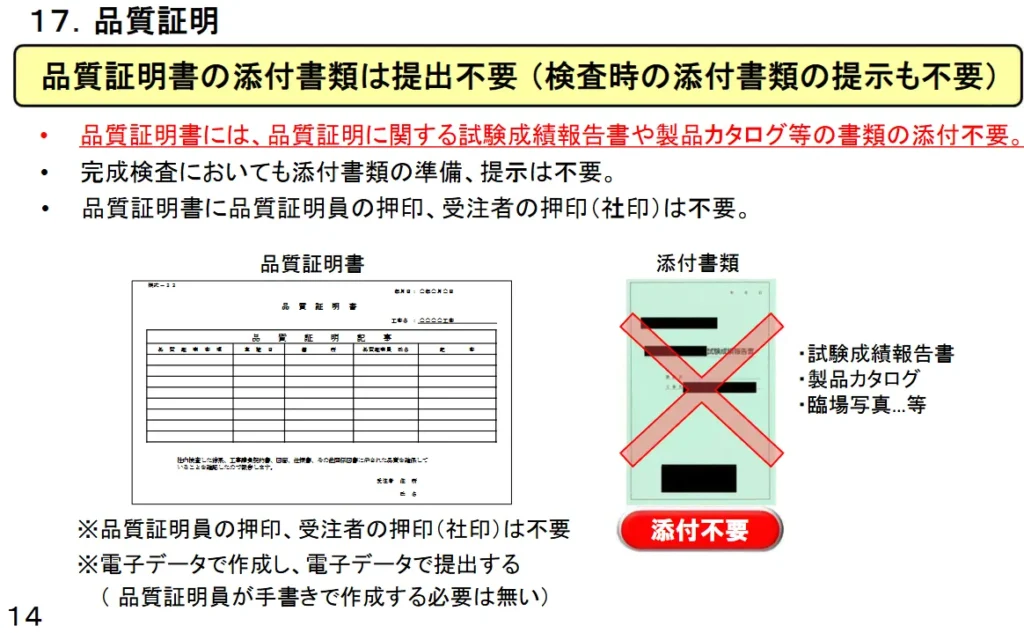

- 品質証明員が関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって実施して、品質証明に係る体制が有効に機能している。

- 変更時含む施工計画書提出時、主要工種の施工時、段階検査時、中間技術・完成検査時の事前確認を行う。

- 実施結果は書類でまとめる。(「工事書類スリム化」より、添付書類や押印・社印は不要)

- 元請が下請の作業成果を検査している。

- 下請検査を実施し検査結果を書類にまとめる。

- 検査範囲がわかる図面などの資料を添付する。

- 施工計画書の内容と現場施工方法が一致している。

- 施工計画書の施工方法にあわせて施工状況写真を撮る。

- 実際の施工方法が変わる場合、施工する前に施工計画書の内容を変更して発注者に提出する。

- 緊急指示、災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。

- 現場に対する本店や支店による支援体制を整えている。

- 施工計画書に現場の繁忙期に職員を増員することを書く。

- 台風など異常気象時に資材の飛散防止措置か倉庫に撤去する際、下請や職員を増員して対応する。

- 実際に応援を呼んだときの写真を撮っておく。

- 工場製作期間における技術者を適切に配置している。

- 機械設備、電気設備等について、製作工場における社内検査体制(規格値の設定や確認方法等)を整えている。

現場監督

現場監督いつから品質証明員の押印と社印が不要になったの?

ランメイシ

ランメイシ「土木工事書類スリム化ガイド」に書いてあります。試験成績書やカタログも品質証明員の書類には添付不要になりました!

各地方整備局の土木工事書類スリム化ガイドについては、以下の記事で詳しく紹介しています。

施工体制:配置技術者(現場代理人等)

施工体制:配置技術者(現場代理人等)のチェック項目は以下の通りです。

- 「施工プロセス」のチェックリストのうち、配置技術者について指示事項が無い。

- 作業に必要な作業主任者及び専門技術者を選任及び配置している。

- 現場代理人が、工事全体を把握している。

- 設計図書と現場との相違があった場合は、監督職員と協議するなどの必要な対応を行っている。

- 監督職員への報告を適時及び的確に行っている。

- 送電線・地下埋設物の管理者・地元自治会など工事に関係する所への打合せ結果を議事録にして報告。

- 電話かメールだけでの連絡でも、発注者に伝えるべき内容は報告する。

- 書類を共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成し、整理している。

- 契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解し、施工に反映している。

- 特記仕様書に無い項目の協議書は「疑義・その他」で発議するより、土木工事共通仕様書の「適用すべき諸基準」に基づいて発議した方が、発注者に共通仕様書の内容も把握していると良い印象を持たれる。

- 施工上の課題となる条件(作業環境、気象、地質等)への対応を図っている。

- 強風・雨量・中震の作業中止基準だけでなく、積雪・凍結・霧・雷・河川水位など、工事で事故・災害につながりそうなものは基準を設定して施工計画書に書いておく。

- 昇降設備など安全に現場内を移動できる設備を設置する。仮設計画図にも書いておく。

- 下請の施工体制及び施工状況を把握し、技術的な指導を行っている。

- 工事日報・作業日報・巡視日報などに、安全や施工に関して指示したことを書いておく。(重機作業は作業半径内の立入禁止措置を行ってから作業するよう○○建設の○○さんに指示。重量物の吊り作業時は吊荷の下に入らないことを○○建設の○○さんに指示、など)

- 監理(主任)技術者が、明確な根拠に基づいて技術的な判断を行っている。

ランメイシ

ランメイシ国交省の「土木工事安全施工技術指針」にも書いてあります。

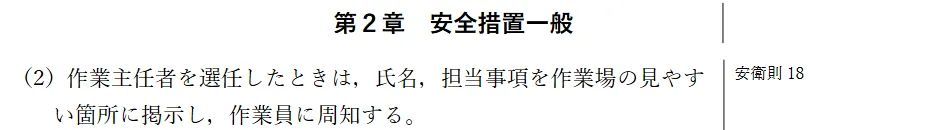

作業主任者を掲示するときのサイズについては、決まった寸法はありません。A3サイズで印刷して現場の安全掲示板などに掲示しておくと良いです。現場で選任する作業主任者が多い場合、下の画像のように一覧にして掲示するのもOKです。

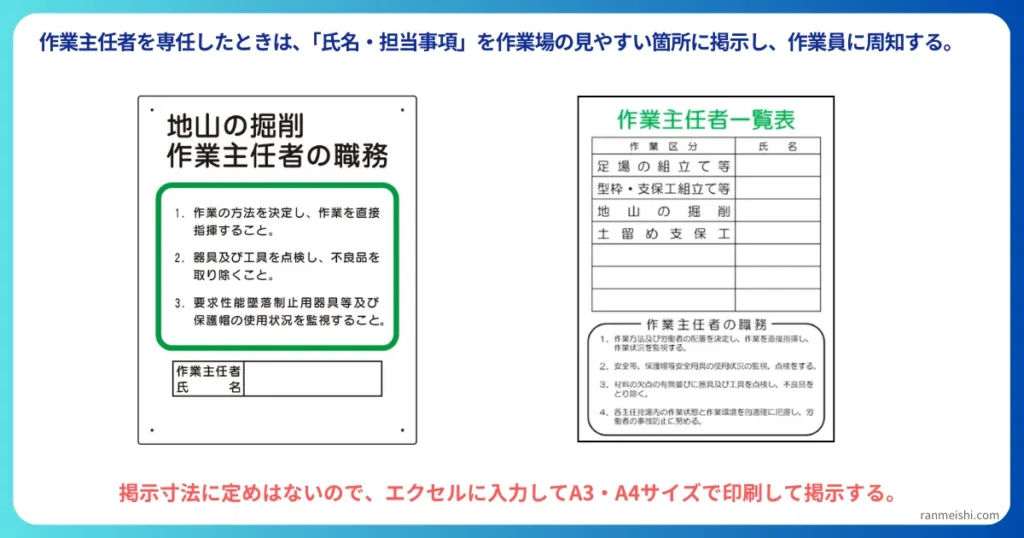

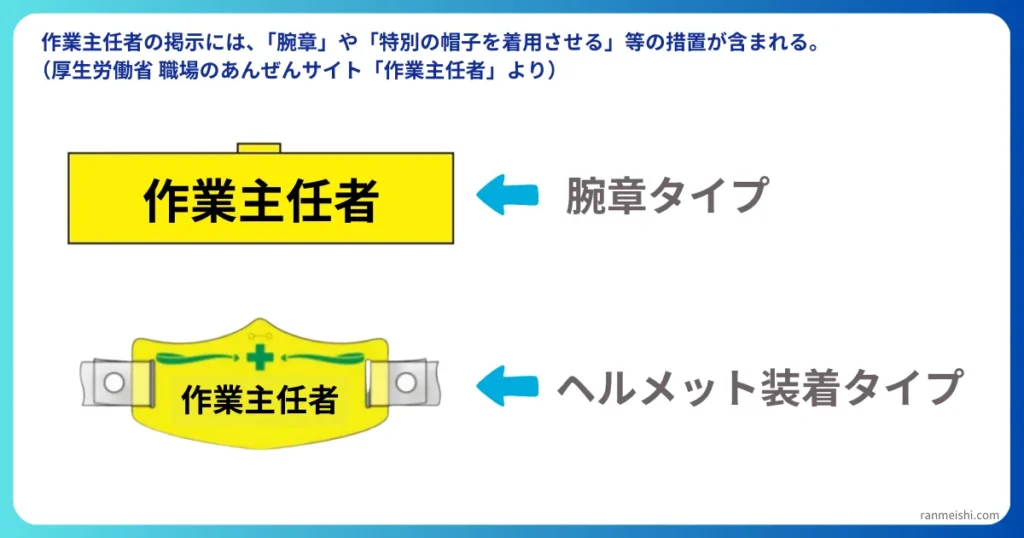

厚生労働省の職場のあんぜんサイトによれば、作業主任者の掲示には、「腕章」や「特別の帽子を着用させる」等の措置が含まれるとのこと。

施工状況:施工管理

施工管理のチェック項目は以下の通りです。

- 「施工プロセス」のチェックリストのうち、施工管理について指示事項が無い。

- 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映したものとなっている。

- 現場条件の変化に対して、適切に対応している。

- 工事材料の品質に影響が無いよう保管している。

- 現場に納入した資材が品質低下しないよう、現場での保管方法を施工計画書に書く。

- 鋼材は地面の水たまりでサビたり、砂や泥が付かないようバタ角など敷板で直接地面につかないように。

- 雨によるサビ対策として、ブルーシートなどで覆っておく。

- 保管状況の写真は、中身がわかるよう半分ほどシートを覆った状態のも撮っておく。

- 日常の出来形管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。

- 施工プロセスチェックや検査時に、施工済み箇所の出来形管理図をまとめておく。

- 日常の品質管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。

- 施工プロセスチェックや検査時に、施工済み箇所の品質管理図をまとめておく。

- 現場内の整理整頓を日常的に行っている。

- 発注者の現場立会時には資材が散乱・放置していない状態にする。

- 資材置場を決めておく。

- 指定材料の品質証明書及び写真等を整理している。

- 異形棒鋼はミルシートとタグを整理しておく。

- コンクリートスペーサーの強度試験成績表を整理しておく。

- 吸出し防止材は厚さ、伸び、引裂、引張強度及び構造、形状寸法について、事前に「承諾を得る」と記載があるので注意する。(土木工事共通仕様書に記載されています)

- 工事打合せ簿を、不足無く整理している。

- 特記仕様書の「提出」「報告」「協議」「承諾」「指示」事項に、発議漏れがないよう蛍光ペンでマーキングしておくと良い。

- 建設副産物の再利用等への取り組みを適切に行っている。

- 工事全般において、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。

- ステッカーの写真を撮影しておく。

- 契約書第18条第1項第1号~5号に基づく設計図書の照査を行っていることが確認できる。

- 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっていることが確認できる。

- 提出日は着手日の2~7日前など余裕をもつ。着手日の前日に提出とかはNG。

- 変更施工計画書を提出する際は、変更の理由が書いてあると良い。

- 例1:第〇回契約変更に基づく記載内容の変更

- 例2:〇月〇日付け協議に伴う記載内容の変更

- 工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。

- 特に施工方法は、施工計画書と施工状況写真の内容があっているか確認する。

- 現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出していることが確認できる。

- 工事材料の品質に影響が無いよう工事材料を保管していることが確認できる。

- 現場に納入した資材が品質低下しないよう、現場での保管方法を施工計画書に書く。

- 鋼材は地面の水たまりでサビたり、砂や泥が付かないようバタ角など敷板で直接地面につかないように。

- 雨によるサビ対策として、ブルーシートなどで覆っておく。

- 保管状況の写真は、中身がわかるよう半分ほどシートを覆った状態のも撮っておく。

- 立会確認の手続きを事前に行っていることが確認できる。

- 発議日と立会日が同じ日にならないよう気を付ける。

- 例:1月25日が立会日なら、1月24日より前の日に立会依頼する。

- 建設副産物の再利用等への取り組みを行っていることが確認できる。

- 施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で適確に整備していることが確認できる。

- 下請に対する引き取り(完成)検査を書面で実施していることが確認できる。

- 品質証明体制が確立され、品質証明員による関係書類、出来形、品質等の確認を工事全般にわたって行っていることが確認できる。

- 工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる。

- 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。

施工体制台帳に添付する書類は発注機関によって変わります。北陸地方整備局の「建設業者のための建設業法」にわかりやすい一覧があります。

現場監督

現場監督施工体制台帳の「法令等に沿った内容で適確に整備していること」って、具体的に何を添付すればいいか、どこに書いてあるの?

ランメイシ

ランメイシ施工体制台帳に添付する書類は、発注機関によって違います。

以下の5点が施工体制台帳に添付が必要な書類になっています。

- 作成建設業者が発注者と締結した建設工事の請負契約書の写し( 民間工事については請負代金の額に係る部分を除く )

- 下請負人が注文者と締結した建設工事の請負契約書の写し( 民間工事は請負代金の額に係る部分を除く )

- 作成建設業者の主任技術者又は監理技術者が、 主任技術者資格又は監理技術者資格を有することを証する書面( 専任を要する工事については監理技術者資格者証の写しに限る) 及び雇用関係を特に限定することなく 雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

- 作成建設業者が監理技術者補佐を置いた場合は、監理技術者補佐資格を有することを証する書面及び雇用関係を特に限定することなく 雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

- 作成建設業者が専門技術者を置いた場合は、主任技術者資格を有することを証する書面及び雇用関係を特に限定することなく 雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し

工事写真は撮影時は黒板に誤字・脱字がないか確認しよう

施工状況の写真は検査時などで工事の流れがわかるよう、一連の工程を撮影しておくものですが、出来形管理や品質管理といった、共通仕様書で撮影項目や撮影頻度が記載されているものは注意が必要です。

写真の撮り方に気をつけるだけで写りの良い写真にできるので、注意点を以下に紹介します。

- 撮影したいもの以外に、画面に映っているもの全てを一度見てから撮影する

- 土砂で埋まってしまうなど、不可視となる部分は撮影頻度に関わらず全測点で出来形管理写真を撮影しておきましょう(不可視部の出来形が全て写真できれば、発注者の評価も向上)

- 全景写真は、場所がわかるよう周りの風景も映るように撮影する

- 近景、特に出来形検測の数値の写真は、ミリ単位まで実測値と合っているか確認する

- ゴミや残材など、余計なものが一緒に写っていないか確認する

- 盛土した部分に水たまりが写っていないか確認する

- 写っている人の服装を確認する(ヘルメットのあごひも・袖をまくっていないか等)

施工状況:工程管理

工程管理のチェック項目は以下の通りです。

- 「施工プロセス」のチェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。

- 工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成している。

- 実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。

- 現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が見られない。

- 時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れが無い。

- 工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。

- 上下作業にならずに同時進行できる作業は、なるべく行う。

- 施工延長が長い工事なら、ある程度進んだら次の工程を追いかけるように開始するなど。

- ただし、1つの工程が完了したときの全景写真が撮れないデメリットもあるので発注者と確認してから計画したほうが良い。

- 適切な工程管理を行い、工程の遅れが無い。

- 休日の確保を行っている。

- 休工日(現場閉所日)がいつか、一目でわかる書類を整理する。

- 計画工程以外の時間外作業がほとんど無い。

- 工事日報・作業日報・巡視日報などに、作業開始と作業終了時間を書いておく。

- 隣接する他の工事などとの工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。

- 建設工事関係者連絡会議(工事連絡会)で、できれば会長を務める。

- 地元及び関係機関との調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。

- 調整したことがあれば工事打合せ簿で報告して、しっかりアピールする。

- 工程管理を適切に行なったことにより、休日や夜間工事の回避等を行い、地域住民に公共工事に対する好印象を与えた。

- 工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。

- 災害復旧工事など特に工期的な制約がある場合において、余裕をもって工事を完成させた。

- 工事施工箇所が広範囲に点在している場合において、工程管理を的確に行い、余裕をもって工事を完成させた。

ランメイシ

ランメイシ工程管理で良い評価をとれるかは、ぶっちゃけ「どんな工事かによる」に尽きます…。

工事連絡会が不要な単独工事もあるし、周辺に住民や企業が全くない地域での工事もあります。災害復旧工事でなかったり、施工箇所点在の工事でもなかったら、発注者も評価できないですからね。

施工状況:安全対策

安全対策のチェック項目は以下の通りです。

- 「施工プロセス」のチェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。

- 災害防止協議会等を1回/月以上行っている。

- 安全教育及び安全訓練等を半日/月以上実施している。

- 新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性を反映している。

- 工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。

- 過積載防止に取り組んでいる。

- 土砂運搬・鋼材・二次製品・砕石など、過積載の可能性がある資材は積載重量を書類と写真で確認できるよう整理する。

- 適切な工程管理を行い、工程の遅れが無い。

- 仮設工の点検及び管理を、チェックリスト等を用いて実施している。

- 玉掛けワイヤー・土留支保工・足場・型枠支保工・仮締切工(矢板・締切盛土)の点検表を整理する。

- 保安施設の設置及び管理を、各種基準及び関係者間の協議に基づき実施している。

- 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。

- 特記仕様書か土木工事共通仕様書に、事前調査の実施が必ず書かれている。

- 調査結果を発注者に報告して、内容を下請業者にも受入教育時などで周知する。

- 建設労働災害及び公衆災害の防止に向けた取り組みが顕著であった。

- 安全衛生を確保するための管理体制を整備し、組織的に取り組んだ。

- 安全衛生を確保するため、他の模範となるような活動に積極的に取り組んだ。

- 外部から指導員を呼んで講習会を開く。(警察による交通安全対策の講習、消防による火気管理の講習、安全衛生コンサルタントによる安全衛生教育など)

- 安全対策に関する技術開発や創意工夫に取り組んだ。

- 安全協議会での活動に積極的に取り組んだ。

- 安全対策に係る取り組みが地域から評価された。

現場監督におすすめの無料スマホアプリを活用して仕事の効率を上げよう(施工管理アプリを除く)

現場監督

現場監督現場で役に立つアプリってないかな?せっかく常に持ち歩いてるスマホなのに、ほとんどネットと電話とメールにしか使ってないんだよね。

現場監督がスマホにインストールしておくと便利なアプリを紹介します!

ランメイシ

ランメイシ電子小黒板など施工管理系のアプリは会社から指定されているの思うので、それ以外のアプリのみ紹介します。

アプリ内課金や画面の一部に広告が表示されるアプリもありますが、個人で使うことを前提に全て基本無料で使えるアプリです。

ランメイシ

ランメイシ便利なアプリは積極的に使って、施工管理の仕事を楽にしましょう!

安衛則に雷の作業中止基準はありませんが、発注者からはよく「雷に関する作業中止と再開基準は?」と聞かれることがあります。

雷が光ってから音が聞こえるまでの時間差で距離を確認したり、雷感知器を設置す方法もありますが、このアプリなら現場周辺で雷が観測されたときに、通知がきます。

ランメイシ

ランメイシお金をかけずに雷の位置を可視化できます。

現場監督におすすめの無料スマホアプリは、以下の記事で全て紹介しています。

施工状況:対外関係

対外関係のチェック項目は以下の通りです。

- 「施工プロセス」のチェックリストのうち、対外関係について指示事項が無い。

- 関係官公庁などと調整を行い、トラブルの発生が無い。

- 地元との調整を行い、トラブルの発生が無い。

- 第三者からの苦情が無い。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。

- 関連工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいる。

- 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。

出来形及び出来ばえ:出来形

出来形に関するチェック項目は以下の通りです。

- 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね「50%以内」または「80%以内」である。

- 50%以内の方が評価が高く、成功するために現場で取り組むことを施工計画書に書く。

- 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね「50%以内」または「80%以内」で、下記の4~3項目以上が該当する。

- 1. 出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫していることが確認できる。

- 平面図に管理した箇所の設計値・実測値を記載して、どこで出来形管理したか一目でわかる資料を作る。

- 2. 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。

- 3. 不可視部分の出来形が写真で確認できる。

- 埋めたり水に浸かって測れなくなる箇所は、出来形測定の写真を撮ったらすぐに実測値と写真が合っているか確認する。

- 4. 写真管理基準の管理項目を満足している。

- 5. 出来形管理基準が定められていない工種について、監督職員と協議の上で管理していることが確認できる。

- 土木工事共通仕様書に書かれているので、当初の施工計画書を作るときに確認しておく。

出来形及び出来ばえ:品質

品質に関するチェック項目は以下の通りです。

- 品質の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね「50%以内」または「80%以内」である。

- 50%以内の方が評価が高く、成功するために現場で取り組むことを施工計画書に書く。

- 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況(評価値)から判断する。<判断基準参照>[関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]

技術検査官の品質管理チェック項目は、工種ごとに分かれます。代表的な工種を抜粋して、以下よりチェックリストを紹介します。

コンクリート構造物工事の品質チェック項目

- コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質(強度・w/c、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。

- JIS認定なら試験練りは不要。

- 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。

- 生コンの受入試験時に作成する供試体に名刺などを入れ、現場で作った供試体だと証明できるようにする。

- 施工条件や気象条件に適した運搬時間、打設時の投入高さ及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む)

- コンクリート標準示方書(施工編)に書いてある内容を現場に反映する。

- コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。

- 型枠取り外し強度の確認は、同じ気象条件で作ったコンクリート供試体が必要。

- 供試体を型枠のそばに置き、構造物と同じ養生シートで湿潤養生しておき、写真も撮っておく。

- コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。

- レイタンス処理は全景とコンクリート表面のアップ写真(接写)を撮る。

- 打ち継ぎ面処理剤を使う場合は、施工状況と一緒に使用面積に対する処理剤の量を測った写真を撮る。

- 鉄筋の品質が、証明書類で確認できる。

- ミルシートとタグの溶鋼番号が合っているか確認して整理しておく。

- コンクリート打設までにさび、どろ、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。

- 生コン打設前に、組み立てた鉄筋の全景写真を撮る。その時、鉄筋に汚れが合ったら拭き取る。

- 曲げ加工した部分はサビやすいので、あらかじめサビラーズなどの防錆剤を塗っておく。

- 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

- 組み立て前に加工寸法を測った写真を撮る。

- 異形棒鋼の直径は「公称直径」かを確認する。(D29の場合、公称直径は28.5mm)

- 圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。

- 圧接作業を行う作業員に「適格性証明書」カードを持ってもらい、顔とカードが見える写真を撮る。

- コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

- 配合・気温ごとに必要な日数の養生状況写真を撮る。

- スペーサーの品質及び個数が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

- コンクリートスペーサーの強度試験成績表を整理しておく。

- 底板部4個/m2以上、側面部2個/m2以上がわかる写真を撮る。

- 有害なクラックが無い。

- コンクリート構造物の表面状態が良い。

- 構造物の全景だけでなく、空気あばた・型枠目違いのない、表面がきれいな部分で接写を撮る。

- コンクリート構造物の通りが良い。

- 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。

- 漏水が無い。

- 全体的な美観が良い。

品質の高いコンクリートを施工するポイントは、以下の記事で解説しています。

コンクリート標準示方書は最低限の遵守事項!品質の向上には、さらに一歩踏み込んだ対策が必要なコンクリート工

コンクリート工事を行う上で、コンクリート標準示方書に書いてある通りに施工したぞ!とドヤ顔で言いたくなるかもしれませんが、示方書に書いてあるのは、実は最低限これはやってね。といったレベルのことなんです。

他よりもさらに品質の良いコンクリートを施工するには、示方書以外に、さらに何をすればいいかを追求することなんですね。

そこで問題となるのが、良いコンクリートを施工するために、何をすればいいのかわからないことですね。工事における品質管理は、監理技術者が行うので、若手現場監督としては補助的な役割がどこまでできるか。

ちょっと難しい内容にはなってしまいますが、経験の浅い現場監督には先人たちが経験したノウハウを知識として身に付けることが一番の近道になります。

以下から解説するコンクリート工に関連する工種を1つでも、2つでも覚えて現場で実践してみましょう!

生コンクリート打設時は、積極的に打設管理表を記録しよう!

構造物の生コンクリート打設時ですが、若手現場監督は積極的に生コンクリート打設管理表を記録しましょう!

生コン車1台ごとに、

- 練り混ぜ

- 出発時刻

- 現場到着時刻

- 生コンクリート打設開始時刻

- 生コンクリート打設完了時刻

これらを、自分から積極的にメモするなり管理をやっていれば、周囲から確実に高評価です!先輩や上司から、やっておけ!と言われてやるのは、嫌じゃないですか?どうせやるなら、言われる前にやってしまおう、ということです。

生コンの打設管理をするときに、気を付けるべきは以下の点です。

- 外気温が25℃以上を超える場合、1.5時間(90分)以内

- 外気温が25℃以下の場合、2時間(120分)以内

通常、こんなに時間がかかることは無いのですが、打設途中にコンクリートポンプ車が段取り替えで移動するといったことがあると要注意です。

そして、少し時間オーバーしてしまった場合に正直に時間をまとめていると、上司に怒られます…。

生コンクリート打設時は写真をたくさん撮らないといけないので忙しい!

生コンクリート打設作業は、若手現場監督は打設管理の他、いろんな写真を撮らないといけないので忙しいです。具体的に何をやるのかというと、以下の通り。

生コンクリート打設前

生コンクリート打設開始前の準備作業などの段階です。

- 型枠寸法の確認状況写真

- 型枠組立・金具固定の確認状況写真

- 型枠内の不純物(ゴミなど)除去状況写真

- 打設高さ確認の写真(高さが2mの構造物なら、50cmずつ4層に分けて打設)

- 内部振動機(バイブレータ)の直径検測写真

生コンクリート打設時

生コンクリート打設作業中に撮影する写真です。

- 生コンクリート打設箇所の全景写真(作業員が不安定な体勢、足場にいないか確認!)

- 内部振動機(バイブレータ)の施工状況写真

- 打ち込み高さ確認状況写真(コンクリートポンプ車圧送ホース筒先から打設面までを1.5m以下で撮影)

- 打設高さの確認(高さ2mの構造物なら、コンクリート天端から1.5mの位置で1層目完了)

- 内部振動機(バイブレータ)の先端から60cmの位置にビニールテープを巻き、2層目の生コンクリートを締固めの際に、1層目に10cm挿入する

- コンクリート天端まで打設した際、ブリーディング水があれば除去状況写真

- 打継ぎの場合、打ち継ぎ面処理剤散布状況写真(ジョインテックスやジョイントエースなど)

- 打ち継ぎ面処理剤の、使用面積に対する量の計量写真

これらを、生コンクリート打設管理表を記録しながら行うので、効率よく・段取り良く立ち回らないと、本当にバタバタします。

僕は新入社員の頃、橋脚の工事現場に配属されていたのですが、生コンクリート打設の日は何をすればいいのかわからず、コンクリートポンプ車の圧送ホースから出る生コンを、ボケーっと眺めていました。

当然怒られるのですが、何をすればいいのかわからず、オロオロしてばかりでした(笑)

土工事(切土・盛土・堤防等工事)の品質チェック項目

- 雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。

- 盛土なら4%程度の排水勾配を設けながら施工する。

- 路体盛土までの工事で、路床盛土・路盤が別工事など間があく場合、路肩に「あぜ」を設置して、一定間隔で排水パイプを仮設で設置する。

- 段切りを設計図書に基づき行っていることが確認できる。

- 1:4より急な勾配の地盤に盛土する場合に段切は必須。

- 段切りの目的は「盛土と現地盤の密着を図り、滑動を防止すること」

- 段切り寸法は、高さ0.5m以上・幅1.0m以上。

- 1層高さ30cmずつ盛土する場合は高さを0.6mにするなど、施工しやすくする工夫もあり。

- 段切りした後と寸法がわかる写真を撮っておく。

- 地山が崩れて崖みたいになっていて、高さ0.5m以上・幅1.0m以上にできないときは、発注者と段切り寸法について協議する。

- 置換えのための掘削を行うにあたり、掘削面以下を乱さないように施工していることが確認できる。

- 締固めが設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。

- 「締固め機械」と「転圧回数」は試験盛土で決める。

- 特記仕様書に記載の頻度で現場密度試験をする。(1,000m3に1回など)

- 品質管理の工夫として、発注者が現場密度試験の頻度を1,000m3に1回という要求に対し、500m3に1回の頻度で現場密度試験をするのもあり。

- 一層あたりのまき出し厚を管理していることが確認できる。

- 「まき出し厚さ」は試験盛土で決める。

- 盛土施工の転圧前に、まき出し厚さを測定した写真を撮る。

- 芝付け及び種子吹付を設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。

- 種子吹付は冬など発芽に向かない時期があるので、その時期に施工するときは種子吹付を張芝に変更する。

- 構造物周辺の締固めを設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。

- 構造物のきわ・狭いところの盛土や埋め戻しはに、タンパ・振動ローラ等の小型締固め機械を使い、1層あたり20㎝以下で施工する。

- 小さい構造物を埋め戻しするときは、1層ずつ左右交互に埋めて偏土圧がかからないようにする。

- 土羽土の土質が設計図書を満足していることが確認できる。

- 地山は土質が変わりやすいので、実際に納入する土羽土の採取場所に行って土質サンプルを採取・試験する。

- 土羽土の販売業者が事前に試験成績表を用意しているはずだが、明らかに土質が違うこともある。

- 種子吹付を施工するなら、「土壌硬度」と「Ph」を測定して書類整理しておく。

- CBR試験などの品質管理に必要な試験を行っていることが確認できる。

- 法面に有害な亀裂が無い。

- 伐開除根作業が設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。

- 除根について特記仕様書に記載がないときは、土木工事共通仕様書を参考にする。

- 盛土高さ1mを超える所の「木根・株」は抜き取る。雑草・笹類は地面で刈り取って終わり。

- 盛土高さ1m以下の所の「木根・株」も抜き取る。雑草・笹類も根っこからすきとる。

- 仕上げが良い

- 通りが良い。

- 天端及び端部の仕上げが良い。

- 構造物へのすりつけなどが良い。

- 規定された勾配が確保されている。

- 切土法面の施工にあたって、法面の浮き石が除去されているなど、適切に施工されている。

- 法面勾配の変化部について、干渉部を設けるなど適切に施工されている。

- 滞水などによる施工面の損傷が発生しないよう処理が行われている。

- 関係構造物等との取り合いが設計図書を満足するよう施工されている

- 全体的な美観が良い。

品質の高い土工事を施工するポイントは、以下の記事で解説しています。

建設業の現場監督にとって重要な工種である土工事を理解することが、施工管理技術者にとって技術向上のカギ

「土木」というだけあって、「土」は建設業の現場監督、施工管理技術者にとって重要な工種です。

「土」とは切っても切れない関係にある「水」ですが、「水」を制する者は「土」を制すると言っても過言ではありません。

土の性質は、粗粒土と細粒土では、水の含み具合(含水比)によって全く性質が変わります。

土に含まれる水を良い状態にコントロールして、締固めを行えば品質の良い盛土を構築できます。

逆に、水が少なすぎるとパサパサして締め固まらないし、水が多すぎると締固めどころか、土としての強度が無くなって盛土ができなくなります。

土工事の品質管理のために大切な土質調査については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね。

盛土材料に適している土砂

- 路体盛土、築堤盛土としての材料には、ほとんどすべての材料が使用可能

- 路床材料には路体より高い基準が適用される

- 構造物の裏込め材も、路床材料と同様、路体より高い基準が適用される

盛土材料として注意が要る土砂、使えない土砂

- 含水比が高い粘性土は施工で重機が土砂を触ることで強度低下を引き起こす

- トラフィカビリティが問題となる、施工機械の走行に耐えられない高含水比のシルトや粘土

- 降雨により浸食を受ける土砂は接着性が乏しく、法面部の浸食を受けやすい

- 風化が早い土砂は、脆弱岩とも呼び、掘削から盛土施工にかけての間に細粒土に変化してしまう土砂

- 敷き均し(まき出し)の困難な、岩塊のままの空隙ができてしまう土砂

- 凍上の被害が生じやすい土砂は、凍上すると水分が9%膨張し、融解すると沈下して路面に亀裂といった被害が発生する土砂

トラフィカビリティとは、重機や工事車両の走破性のこと

トラフィカビリティとは、盛土施工箇所の地盤がブルドーザーやダンプトラックなどの建設機械等の走行に耐えられるかどうかを表す度合いのことです。

トラフィカビリティの測定としてポータブルコーン貫入試験(JGS 1431)が用いられ、コーン指数qcで表される。値が大きいほど走行しやすいことになります。

ダンプトラックが走行するためにはコーン指数は1200kN/m2以上を要するとされています。

工事用道路に敷砂利か敷鉄板を仮設で施工したい場合に、ポータブルコーン貫入試験結果を基に発注者と協議を行う際の参考資料になります。

土の締固め管理のポイント【土の含水比】

- 盛土材の締固め度が確保できる施工可能な含水比の範囲を確認

- 自然含水比が最適含水比より湿潤側にある場合、盛土材は降雨などによる含水比上昇を防ぐため、シートなどで盛土材を覆っておく必要がある

- 自然含水比が最適含水比より乾燥側にある場合、散水をするなど加水して最適含水比に近付けるが、日本の気象条件から、ほとんど起きない事例

- 自然含水比が締固め曲線の湿潤側を超えている粘性土は、曝気(天日干し)しても締固め度90%以上を得られる含水比にならない

- 過転圧(オーバーコンパクション)してしまうと、せん断耐力が低下するため、転圧しまくればいいわけではない

掘削・切土

- 掘削・切土したままの土砂は水を含みやすく、施工が困難になるので当日中に転圧する

- 切土法面の崩壊は天端のクラックから始まる

- 切土法面は雨で崩壊する危険があるから、法長が長ければブルーシート等で養生する

創意工夫・社会性等(地域への貢献等)

創意工夫・社会性等(地域への貢献等)に関するチェック項目は以下の通りです。

- 施工に伴う器具、工具、装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫。

- コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫。

- 土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫。

- 部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫。

- 設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫。

- 給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫。

- 照明などの視界の確保に関する工夫。

- 仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫。

- 運搬車両、施工機械等に関する工夫。

- 支保工、型枠工、足場工、仮桟橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫。

- 盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫。

- 施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫。

- 出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫。

- 施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫。

- 情報化施工技術(一般化推進技術、実用化検討技術及び確認段階技術に限る)を活用した工事。(使用原則化工事を除く) ※本項目は2点の加点とする。

- 特殊な工法や材料を用いた工事。

- 優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事。

- NETIS登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。 ※本項目は3点の加点とする。

- NETIS登録技術のうち、事後評価未実施技術または事後評価で「有用とされる技術」と評価された技術を活用し、活用の効果が従来技術と同程度である。 ※本項目は1点の加点とする。

- NETIS登録技術のうち事後評価実施済み技術(「有用とされる技術」を除く)を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。 ※本項目は2点の加点とする。

- NETIS登録技術のうち事後評価実施済み技術(「有用とされる技術」を除く)を活用し、活用の効果が一定程度確認できた。 ※本項目は1点の加点とする。

- 土工、設備、電気の品質向上に関する工夫。

- コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫。

- 鉄筋、PCケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫。

- 配筋、溶接作業等に関する工夫。

- 建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施している。 ※本項目は2点の加点とする。

- 安全を確保するための仮設備等に関する工夫。(落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺り、足場等)

- 安全教育、技術向上講習会、安全パトロール等に関する工夫。

- 現場事務所、労務者宿舎等の空間及び設備等に関する工夫。

- 有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫。

- 一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫。

- 厳しい作業環境の改善に関する工夫。

- 環境保全に関する工夫。

- 周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。

- 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った。

- 定期的に広報紙の配布や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。

- 道路清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した。

- 地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。

- 災害時などにおいて、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った。

創意工夫については以下の記事で事例集をまとめています。

以下の記事で新技術活用計画書の作成方法を画像付きでわかりやすく解説しています。

公共工事で好成績を獲得するコツやスキルを習得しても簡単には上がらない年収

公共工事で好成績を獲得するコツが身に付いたら、年収を上げるコツも知っておきましょう。当ブログで現場監督にアンケート調査した結果、92%の会社は工事成績が良かったとしてもボーナス支給で終わりです。

ランメイシ

ランメイシ工事成績が良かったことで、基本給が数万円も一気にアップした会社は無かったんです。

工事内容によっては高品質な工事をしても点数が伸びないケースもあり、難易度が低い工事、工種が少ない工事が該当します。つまり、担当する工事しだいでは絶対に好成績を獲得できないことになります。

発注者も「問題無くスムーズに工事が進んだ工事」と「問題だらけで一時中止など、順調に進まず苦労した工事」を同じ点数にするのは難しいからだと推測されます。

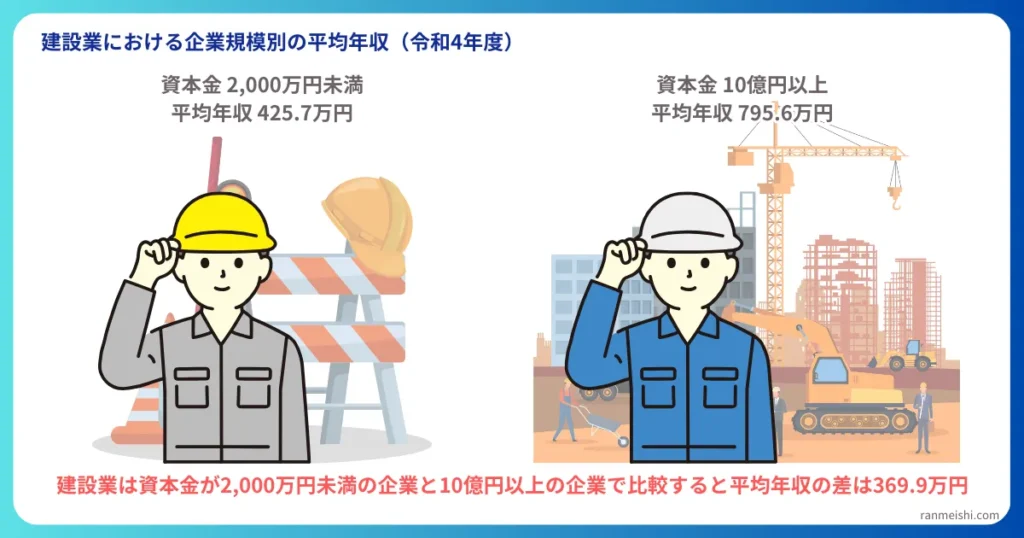

建設業は企業規模による年収の格差が大きい業界で、「どんな仕事をしているか」より、「どこの会社で働いているか」で給料水準が決まります。

国税庁の調査結果(建設業における企業規模(資本金)別の平均年収(令和4年度))を基に、建設業の平均年収を企業規模(資本金)と事業所規模(従業員数)で見た場合、以下の表の通りです。

資本金が2,000万円未満の企業と10億円以上の企業では、369.9万円も平均年収に差がありました。

今より年収を上げるなら、今より大きな会社を選ぶ必要があります。今はちょうど、より良い条件で働ける企業を探すのに良い状況です。

ランメイシ

ランメイシ今は転職活動を始めるのに良いタイミングなんです。

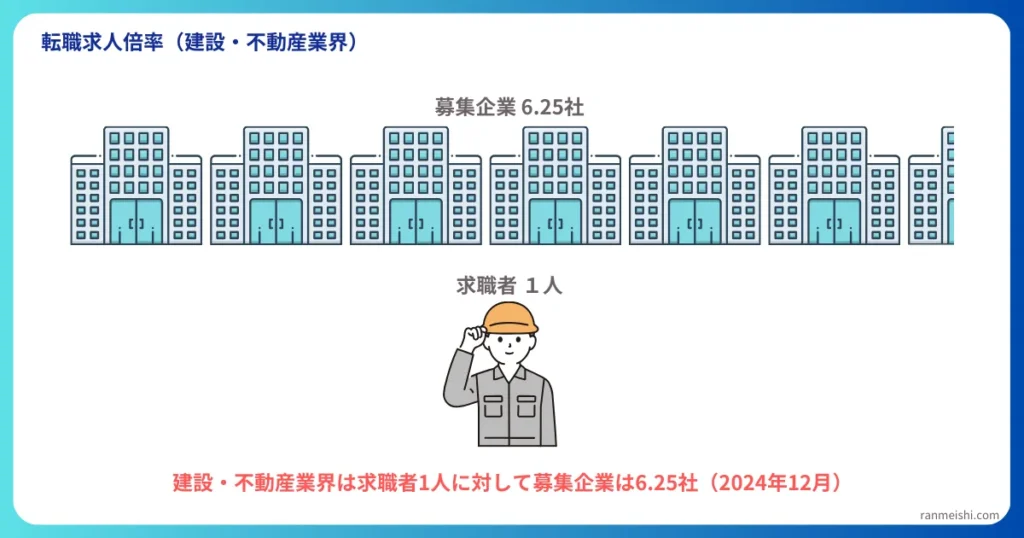

パーソルキャリアが運営する大手求人情報サイトdodaが公表している2024年12月の求人に関するデータの通り、「建設・不動産」業界は求人倍率が6.25倍。

| 求人倍率 | 前月差 | 前年 同月差 | 求人数 前月比 | 転職希望者数 前月比 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 建設・不動産 | 6.25 | ↑0.47 | ↓-0.11 | 95.9% | 88.6% |

つまり、転職希望者1人につき6.25件以上の求人があり、募集する企業側も給料など条件を競合よりも良くして、人材を確保しようとしています。

何が言いたいかというと、今の会社より良い条件で働ける企業を探す(=転職活動を始める)には、今が一番良い状況なんです。

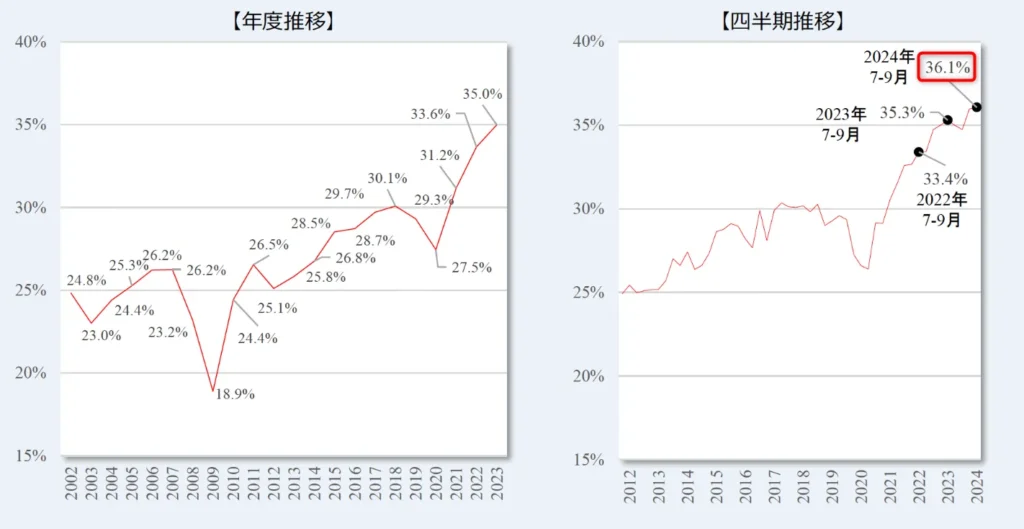

2024年10月23日の日本経済新聞から、「転職で賃金増」過去最高36.1%と、転職で年収アップする人が過去最高に増え続けています。リクルートが調査した「転職で年収アップした人」の割合を示したグラフをご覧ください。

特に2020年以降、転職で年収アップした人の割合が明らかな右肩上がりになっていることが分かります。

しかもこの調査で「賃金増」とされている人は、「前職と比べ賃金が1割(10%)以上増加した」ケースに限定されています。年収5%アップや8%アップなど、少しだけ年収アップ人は、この36.1%の中に含まれていません。

年収アップ率が10%以下の人も含めると、転職で年収アップした人は36.1%以上いるというワケです。

ランメイシ

ランメイシ昇給で年収が1割増えること、無いですよね。

現場監督

現場監督年収500万円だと1割は50万円だから、昇給で50万円も上がることは絶対にないね…。

建設業界は人手不足というピンチにより、好待遇な条件の求人が増え続けています。このチャンスに乗らないのはもったいないので、ぜひ求人情報を調べてみましょう。

以下の記事で現場監督のための転職活動の方法をイラストと図でわかりやすく解説しているので、ぜひご覧ください。

コメント