【施工管理技術者】転職に関する本を30冊以上読んでわかった現場監督におすすめな転職活動の方法

現場監督

現場監督転職を考えてはいるけれど、何から始めたらいいのかわからないし、わからないことだらけで不安もある…。あまり時間をかけるのも面倒だから、効率良く転職活動できないかな…。

こんな悩みに答えます。

ランメイシ

ランメイシ転職って、わからないことだらけで不安になるよね。僕も転職はあるものの、上司のパワハラが嫌すぎて逃げるように転職したんだ。

世の中には、転職ノウハウ本はたくさんありますが、定時で帰ることが難しい現場監督にとって、本を読む時間を確保するのって大変ですよね。

現場監督

現場監督仕事で疲れてるんだから帰宅後くらい、のんびり過ごしたいよ…。

そこで、転職に関する本を30冊以上読破した当サイト運営者が、現場監督は転職活動をどう進めていったら効率良くできるか、本記事でまとめているのでぜひ参考にしてくださいね!

当サイト『ゲンプラ』の運営者:ランメイシ

現場監督と家庭(プライベート)の両立を応援するために、土木工事の施工管理をやっている現役の現場監督(歴16年)が当サイトを運営。施工管理業務の悩みに全力でサポートします!ご安全に!

保有資格:1級土木施工管理技士、河川点検士

主な工事経験:河川の築堤・護岸工事、道路工事、橋梁下部工事

当サイト『ゲンプラ』の運営者:ランメイシ

現場監督と家庭(プライベート)の両立を応援するために、土木工事の施工管理をやっている現役の現場監督(歴16年)が当サイトを運営。施工管理業務の悩みに全力でサポートします!ご安全に!

保有資格:1級土木施工管理技士、河川点検士

主な工事経験:河川の築堤・護岸工事、道路工事、橋梁下部工事

転職の準備不足が原因で転職活動に失敗すると、嫌な会社にいつまでも居続けることになってしまう

現場監督

現場監督転職の準備って、ちゃんとやったほうがいいの?仕事しながらの転職活動って、時間も限られてるし大変だよ…。

ランメイシ

ランメイシいつかは転職したいとか、今後のキャリアを考えての転職活動なら、情報を豊富に持っている転職エージェントに相談してみるのが手っ取り早いね!無料だし。

1日でも早く転職したいっていう場合、採用されるまでずっと、居たくもない会社に居続けないといけなくなるので、絶対に失敗したくないですよね。

また、今の会社に不満があるから、もっと良い条件で働ける会社が無いか情報収集したいという段階でも、転職で成功するためには、転職活動の前に『転職準備』も大切です。

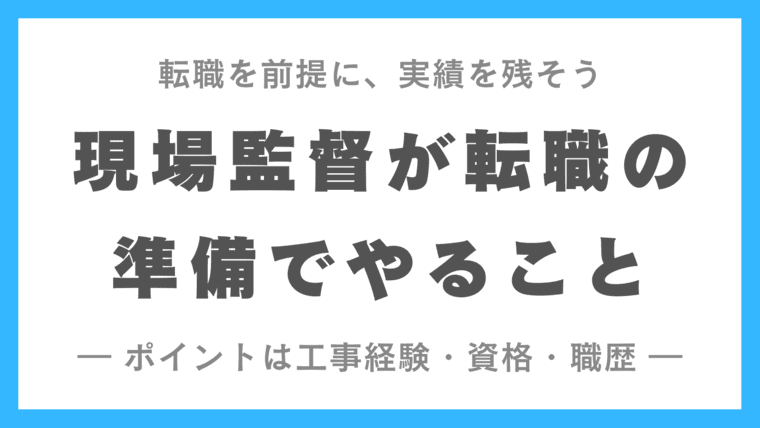

転職準備としてやるべきことは、2つあります。

- 実績作り:出世のためより『転職を前提』にして働く

- 身だしなみ:容姿よりも『清潔感』を持つ

以下の記事で転職準備について詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね。

転職を成功させるポイント6選

転職活動は情報収集や時間の使い方から自己アピールまで、新卒の時とは大きく異なります。

転職を成功させるために、まず知っておきたい6つのポイントについて解説します。

- 自分の気持ちを整理する

- スケジュールを立てて行動する

- きちんと情報収集して企業を選ぶ

- 『会いたい!』と思わせる書類を作成する

- 面接では『一緒に働きたい』と相手に思わせる

- 退職は後を濁さずすっきりと

ポイント1:自分の気持ちを整理する

自分がなぜ、転職したいのか!について、冷静な気持ちで考えてみてください。

今の会社から退避する場合、退社までは成功できても転職で失敗するリスクがあります。

会社への不満や上司への不満など、ネガティブな転職理由でも、それをきっかけに前向きな気持ちで転職活動を始めてくださいね!

例えば、

現場監督

現場監督嫌な上司がいるから、会社を辞めたい…。

っていうネガティブな理由も、ポジティブに捉えると…

現場監督

現場監督嫌な上司のおかげで転職して、成功した!

と、後々語れるようにするためにも、転職の計画を立てる時だけは、冷静に考えてくださいね!

転職も転職活動も、初めての場合かなりの労力を使うので、基本的にはやりたくないですよね。

でも、「もう辞めるしかない!」って心に余裕が無いギリギリの状況から転職活動を始めたら、冷静な判断もできず転職で失敗するリスクがあるんです。

現場で上司に、こんなことを頻繁に言われたら…。

上司

上司もっと段取り良く現場動かせないのか⁉書類も全然まとまってないし、ちゃんと仕事しろよ!

工事の内容によっては超激務になったり、あまり残業もせずに済むような気楽な現場もありますよね。

超激務なときほど、肉体的・精神的に余裕が無くなってしまい、「もう無理だ」って、よく考えないまま転職して後悔する可能性が高いです。

ランメイシ

ランメイシでも、ご安心を!

当サイト運営者の現場監督としての転職経験×転職活動×30冊以上の転職ノウハウ本から導き出した現場監督が転職で失敗しないための方法を本記事でまとめています!

ちょっと長い記事ですが、30冊を超える転職ノウハウ本の要点を現場監督向けにまとめるには、どうしてもこのボリュームになってしまいました。

基本的に朝は早くて、夜も残業がほとんどで帰りが遅くなる現場監督。

限られた時間を読書に使うのって、本当に大変ですよね…。

ランメイシ

ランメイシこの記事を読めば転職の「クリティカルパス」がわかるから、ぜひ参考にしてね!

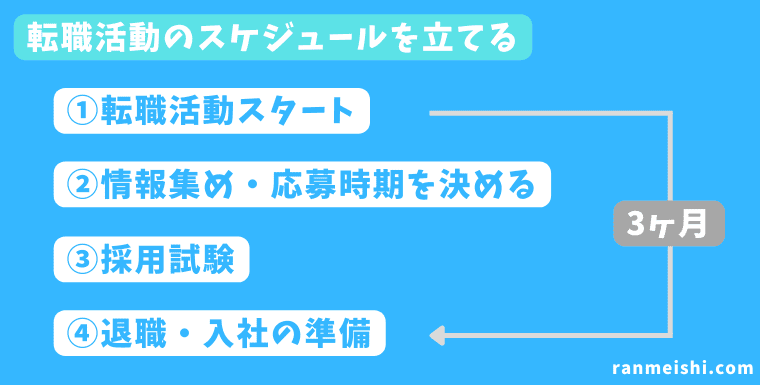

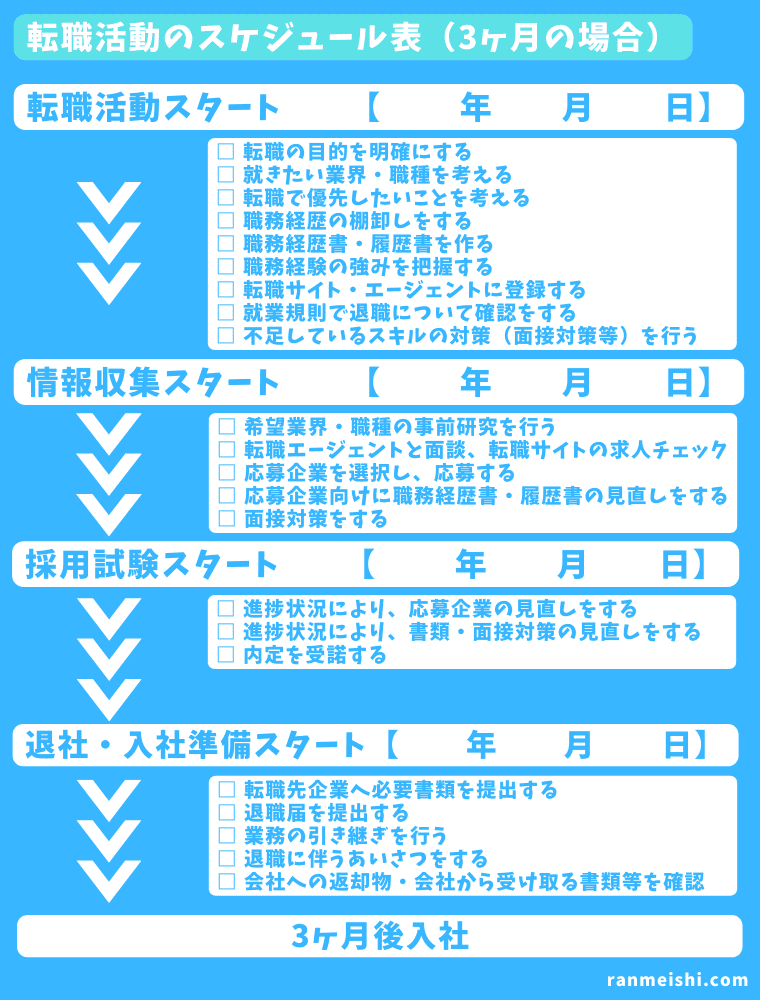

ポイント2:スケジュールを立てて行動する

スケジュールを立てて計画的に転職活動を行うことで、『やるべきこと』や『転職活動でかかる費用の目安』、この2つが明確になります。

理由は、『やるべきこと』や『転職活動でかかる費用の目安』を明確化することで、ムダなく効率的に転職活動を進めることが出来るから!

さらに、スケジュールを立てる時の要点を以下にまとめました。

- 業界・職種・企業研究には時間をかける

- 応募時期はできるだけ集中させる

- 複数の求人媒体、人材紹介会社を活用する

- 転職フェアや支援サービスの日程をスケジュールに入れる

- 退職届の提出から退職までの期間を把握する

- 有給休暇を活用する

- スケジュールにはある程度、余裕を持たせる

- 進捗状況により、臨機応変にスケジュールの見直しを行う

- 友人や知人と会う機会を設ける

現場監督

現場監督仕事であまり時間に余裕が無い分、転職活動は最短ルートで進めたいよ。

ランメイシ

ランメイシ転職活動のスケジュールの立てるときの流れを図にしたので、参考にしてみてね!

転職活動は基本的に3ヶ月をめどにスケジュールを立てるのがセオリーです。

スキルアップに時間を使いたい場合は、6ヵ月程度と長めのスケジュールを組むのもOK。

ランメイシ

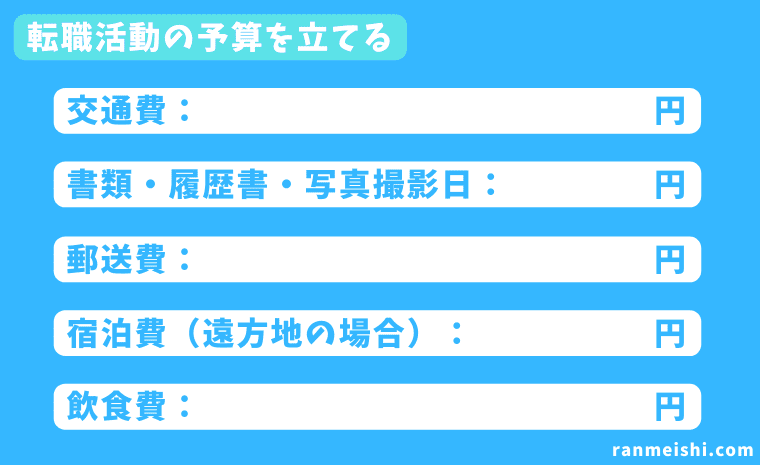

ランメイシ転職活動の予算は、以下の項目を埋めるようにすると良いですよ。

中途採用の場合、基本的に交通費は支給されないようです。

ポイント3:きちんと情報収集して企業を選ぶ

事前に企業の内情を知ったうえで入社するのと、何も知らずに入社するのとでは、入社後のモチベ―ションも違ってきます。

気になる企業が見つかったら情報を分析し、これまでの経験を活かすことができるか、チェックしてみましょう!

ランメイシ

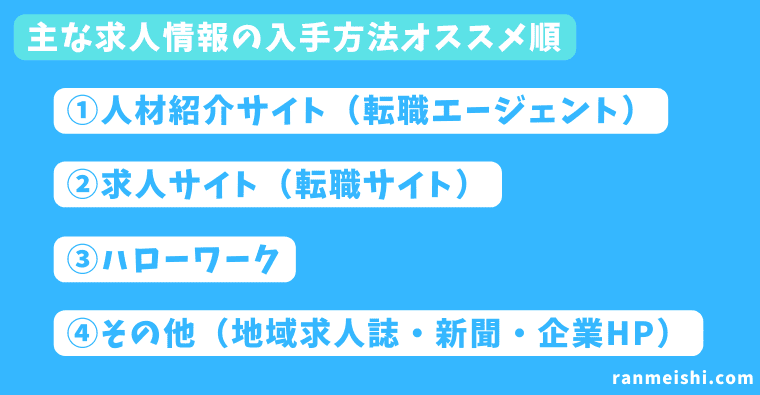

ランメイシ主な求人情報の入手方法といえば4つあるけれど、忙しくて時間の確保が難しい現場監督には、①の転職エージェントがおすすめです!

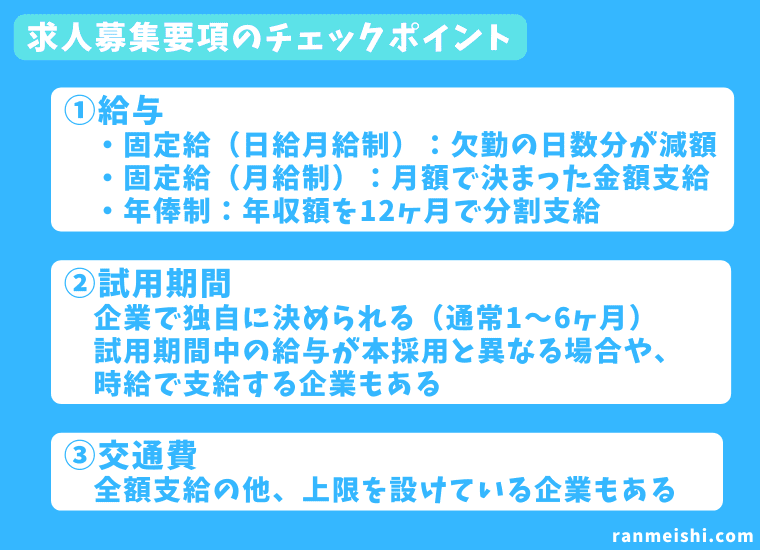

求人募集要項のチェックポイントは、以下の図を参考にしてくださいね。

ランメイシ

ランメイシ求人募集要項は①の給与ばっかりに意識して、②試用期間と③交通費を結構見落としやすいから、よくチェックしてくださいね。

募集要項だけでは判断できないことも多いです。

興味のある企業が見つかったら積極的に応募したうえで、面接を通して確認するのもOKです!

ランメイシ

ランメイシ自分に合う企業を見つけるには、自分から積極的に求人情報をチェックすると良いですよ。

企業との出会いにはタイミングがあります。

今すぐに転職するつもりは無かったとしても、例えば転職エージェントに事前に登録して面談を済ませておけば、以下のような好条件と言える求人情報が出たときに教えてもらうことが出来ます。

- 今の会社より年収が上がる

- 今の会社より残業が少なく済む

- 今の会社より休みが多くなる

面談については、当サイト運営者がJACリクルートメントに登録して面談した時のことを詳しく解説しているので、参考にしてくださいね。

上記のような好条件の求人は、出たとしてもすぐに無くなります。

なぜなら、良い働き先はみんなが常に狙っているから。

現場監督

現場監督メルカリで定価2400円のベストセラー本が新品・未使用の状態で500円で出品されてたんだけど、買おうとしたら誰かに先を越されたケースに似てるね。

転職の場合は転職エージェントに登録しておいて、担当者の人に

「今より年収が上がる求人があったら教えてほしい」とか、

「今より残業や休日出勤が少ない会社の求人があったら教えてほしい」

と、あなたの希望を伝えておくことで、好条件な求人をいち早く情報収集することが出来ます。

当サイト運営者が実際に登録しておすすめできると判断した転職エージェントを以下の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてくださいね!

ランメイシ

ランメイシ1人で求人を探すよりも、転職のプロに相談した方が選択肢も広がるし、何より転職活動をサポートしてくれるからおすすめ!

建設業界専門の転職サイトなら月収60万円を狙えるだけでなく、設計やCADオペレーターなどの求人情報も豊富にあり、施工管理の経験を活かせるので効率的に情報収集できます。

あなたの本当の市場価値を知って、今の会社で相場より安く働かされていないかチェックする。

人生で損をしないために是非、登録して今の会社と収入や条件を比較してみましょう!

転職サイト比較表

| 転職サイト名 | 特徴 | 公開求人数 | 連絡方法 | 対応エリア | 公式サイト | 口コミ・評判 |

|---|---|---|---|---|---|---|

セコカンNEXT | 建設・建築業界専門 最低月収40万円を保証(平均月収60万円) ゼネコンの現場に派遣として従事 | 30,000件以上 | 電話 メール | 全国 | セコカンNEXT | 詳細を見る |

RSG建設転職 | 建設・建築業界専門 RSGオリジナルの勝てる面接対策 みんなのキャリアAWARD2023最優秀賞 | 5,000件以上 | 電話 メール | 全国 | RSG建設転職 | 詳細を見る |

ビーバーズ転職 | 建設・建築業界専門 建設業界唯一の総合仕事探しサービス 95.2%の方が転職後「前より働きやすくなった」の声 | 5,000件以上 | 電話 メール LINE | 全国 | ビーバーズ転職 | 詳細を見る |

KSキャリア | 建設・建築業界専門 転勤無し、残業無し、土日休みの求人多数 年収800万円以上、高額求人紹介可能 | 5,000件以上 | 電話 メール | 全国 | KSキャリア | 詳細を見る |

JACリクルートメント | 全業種 スーパーゼネコンの求人多数 1級の施工管理技士保有者に強み | 700件以上 | 電話 メール WEB | 全国 | JAC リクルートメント | 詳細を見る |

doda | 全職種 職歴を基にした3分でわかる適正年収診断 スカウト機能あり | 18,000件以上 | 電話 メール WEB | 全国 | doda | 詳細を見る |

リクルートエージェント | 全職種 人材紹介業界No.1の転職支援実績 3カ月以内に転職を考えている人向き | 30,000件以上 | アプリ 電話 メール WEB | 全国 | リクルート エージェント | 詳細を見る |

転職エージェントの担当者には、同じ業界で働いた経験があるエージェントが担当者になります。

建設業経験者が相談の担当者だと施工管理の業務に詳しいので、自分の職務経歴と希望する働き方に合う企業を探してくれるのが良いです。

建設業界専門の転職エージェントなら当然、建設業界経験者が担当になってくれます。

オリコン満足度調査で5年連続1位と評判なのがJACリクルートメントで、こちらも建設業界専門チームがあります。

\施工管理技士の資格保有者に1番おすすめ/

ポイント4:『会いたい!』と思わせる書類を作成する

経歴を羅列しただけでは採用担当者は興味を持ってくれないので、求められるスキル・資格・経験を分析したうえで合致する部分を強調して記載する。

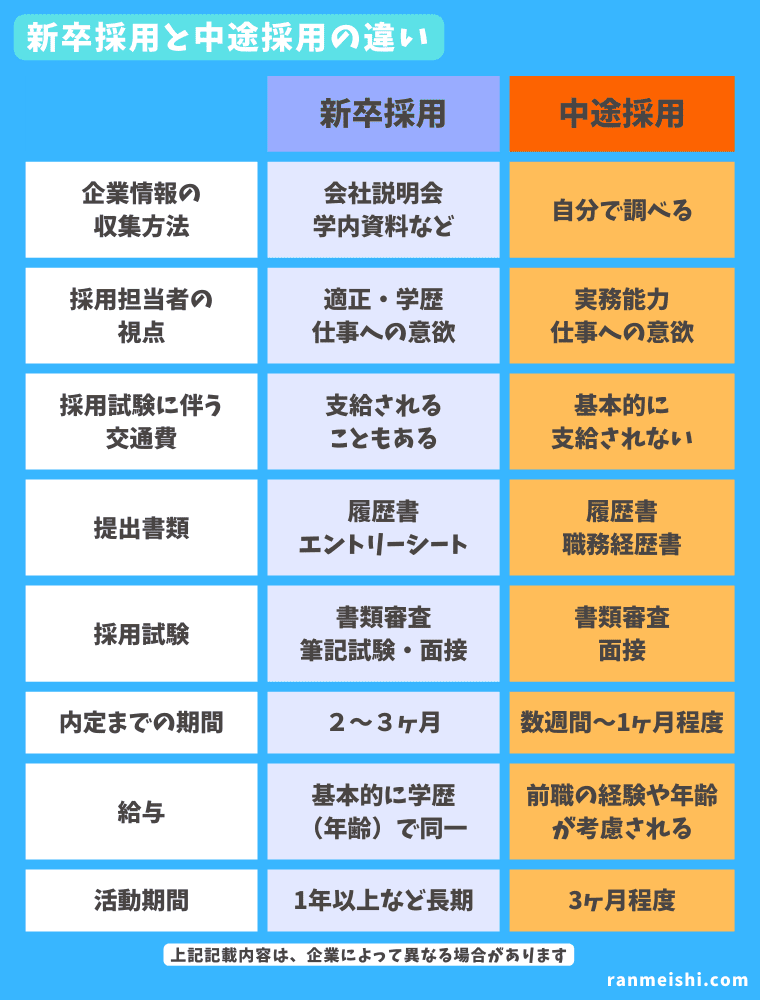

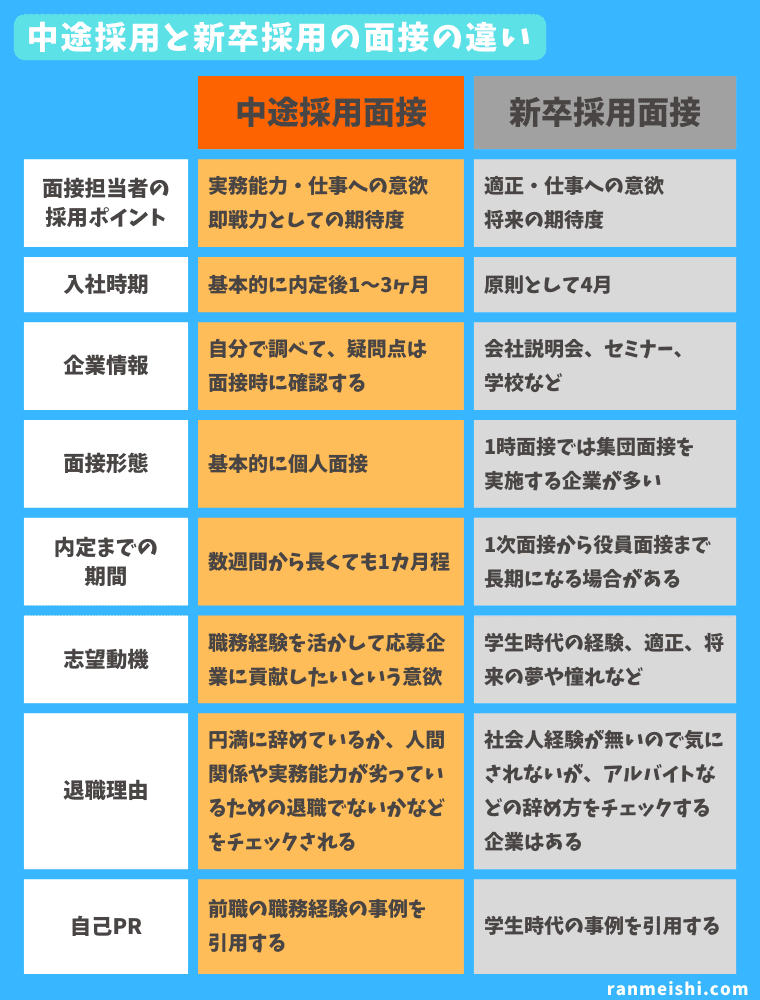

新卒採用と中途採用の違いは以下の通りです。

| 中途採用の場合 | 新卒採用の場合 |

|---|---|

| 履歴書と職務経歴書から、求める実務能力と人物像に合致するかを判断される。 また、履歴書以上に職務経歴書が評価の重要ポイントになる。 | 新卒採用では応募者に実務経験が無いので、企業は学校での専攻や適性、人物像、仕事への意欲を履歴書やエントリーシートから判断される。 |

ランメイシ

ランメイシ履歴書・職務経歴書で企業から「会ってみたい!」と思われる、プレゼン性の高い書類になってるかがポイントだよ!

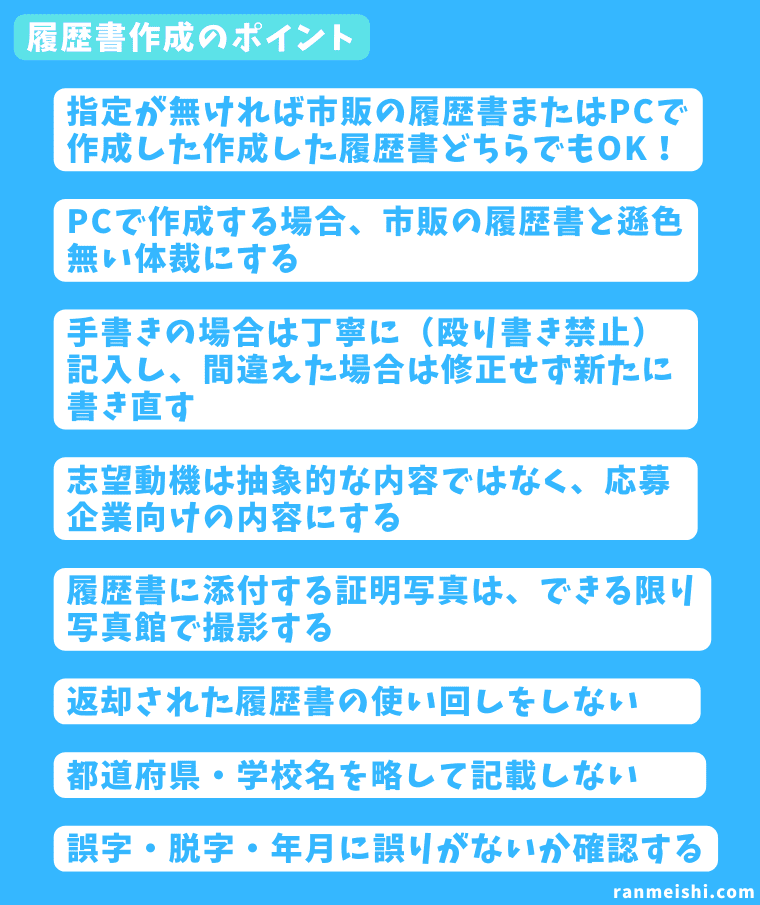

履歴書作成のポイントは以下の通りです。

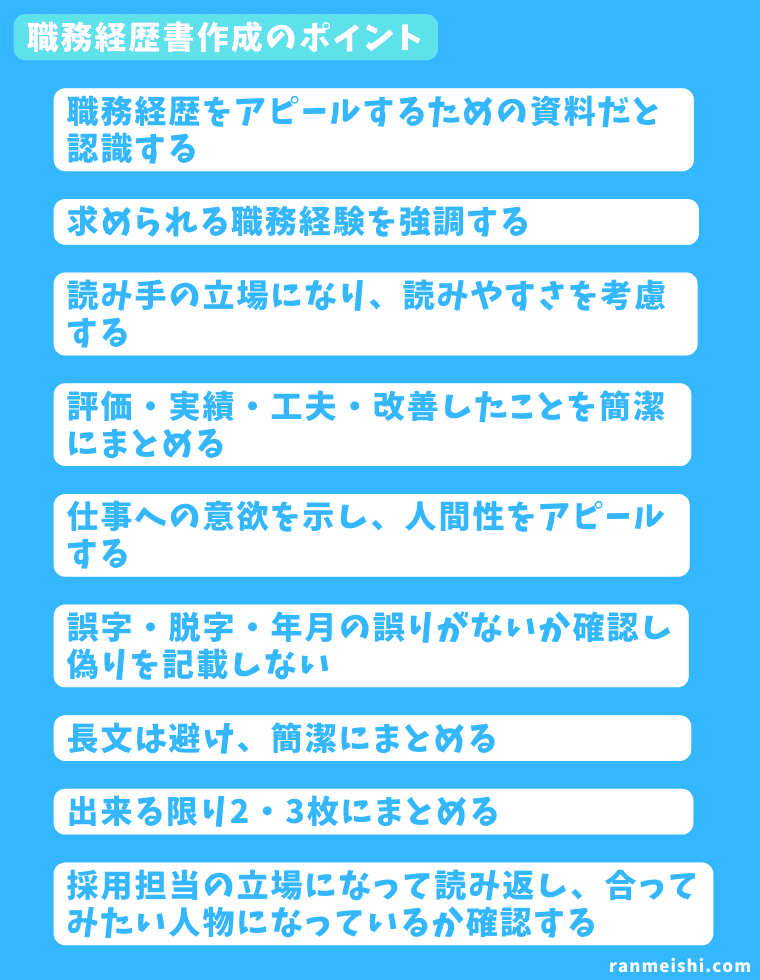

職務経歴書作成のポイントは以下の通りです。

ポイント5:面接では『一緒に働きたい』と相手に思わせる

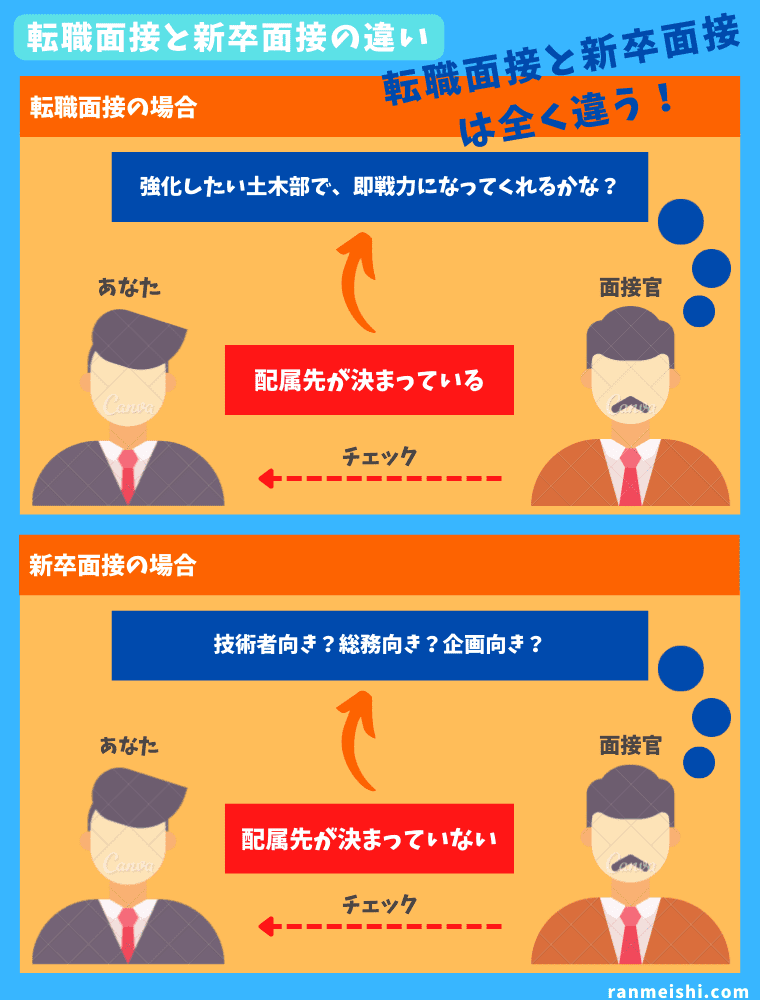

同じ面接でも、転職時の面接と新卒時の面接は全く違うのがポイントです!

現場監督

現場監督新卒時の面接の経験を参考にするのはダメなんだね。

転職面接と新卒面接の違いは、大きく2つに分けられます。

- やる仕事が決まっているかどうか

- 転職の場合のみ、会社を替える理由を聞かれる

新卒の場合、面接の段階ではどこの部署に配属されるのか、決まっていない場合がほとんど。

転職の場合、面接の段階であらかじめ採用したいポストは決まっています。

なので、『この人になら任せられる』と面接担当者に思わせるのが、転職面接で成功するポイントになります。

理由は転職の場合、募集する職種や仕事内容があらかじめ明示されていて、採用担当者は『この分野の、この仕事を任せられるか』という目線で、あなたをチェックするからです。

質問の意図を読み取り、求められる職務能力・人物像に合致していることをアピールする!

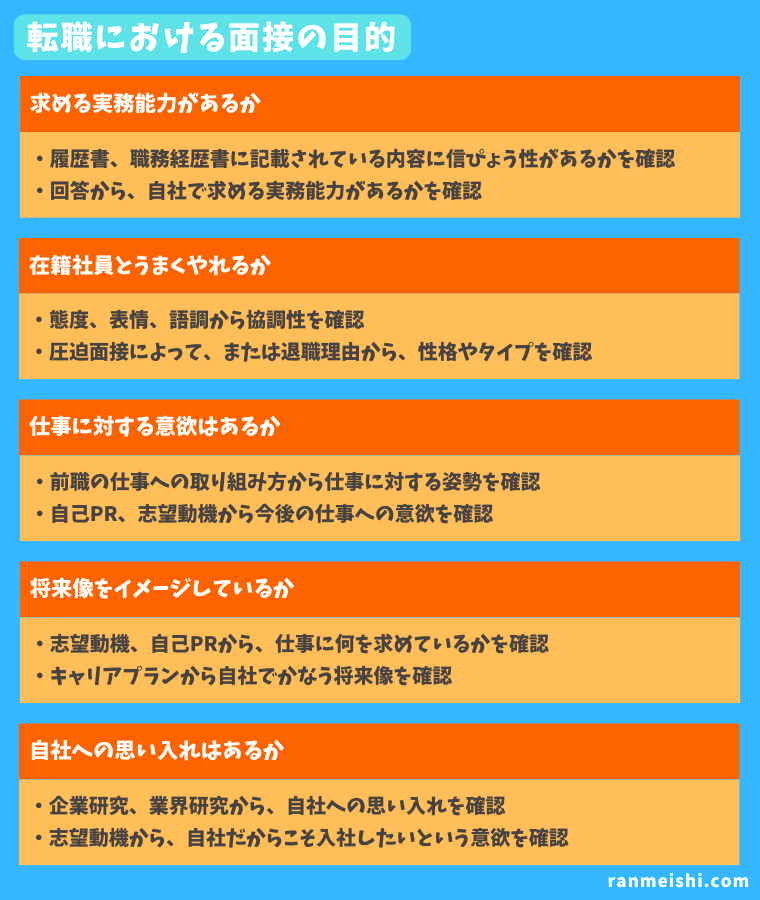

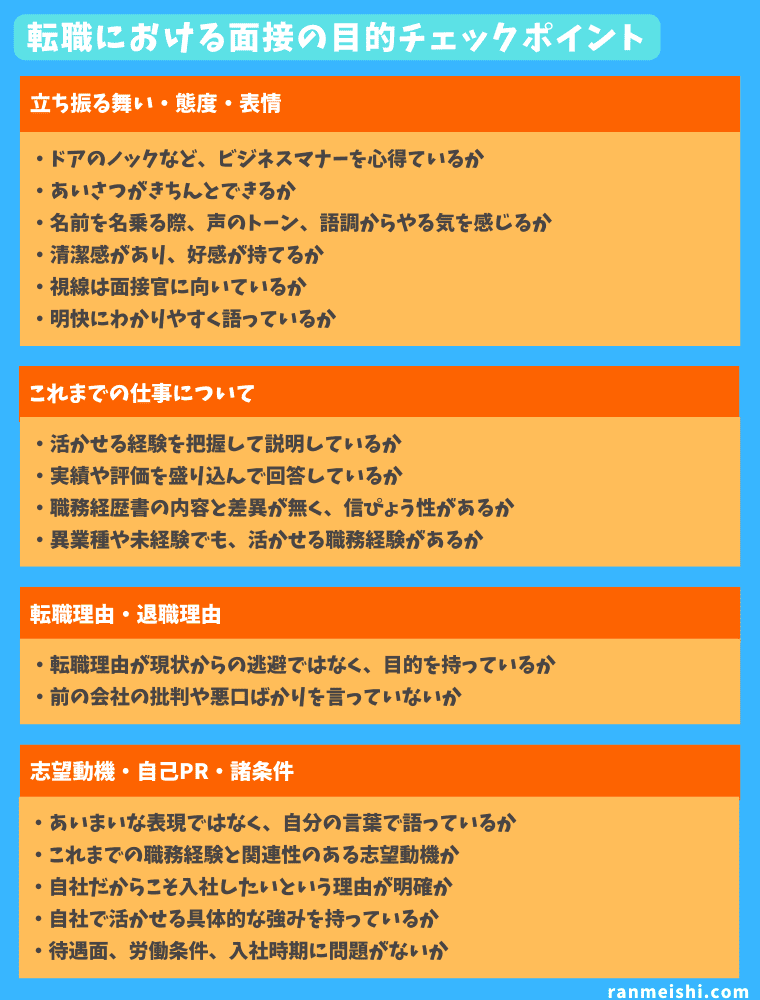

面接担当者は、以下のような視点であなたを見ています。

- 実務能力:前職の経験から、求める人材と合致するか

- 組織適応力:態度・表情・退職理由を確認し、良好な人間関係が築ける人材か

- 意欲・熱意:どういう理由で入社したいという意欲があるか、貢献したいという熱意

- 条件面:労働条件・入社時期・待遇面で折り合うか

ランメイシ

ランメイシ面接は緊張して当たり前だから、身体の姿勢は自然とピンとしているはず。足を大きく開いたり、目線がウロウロしないように気を付けましょう。

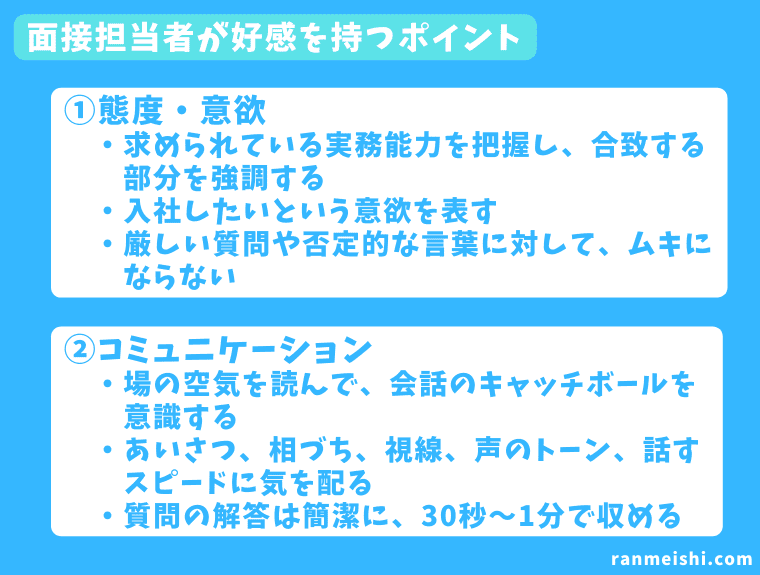

面接担当者があなたに好感を持つためのポイントは、以下の図の通りです

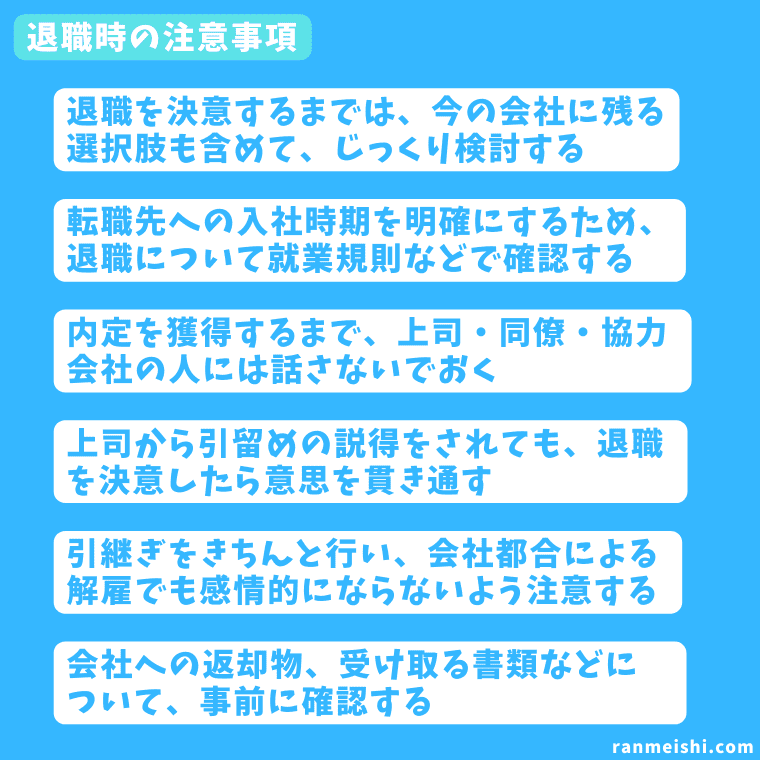

ポイント6:退職は後を濁さずすっきりと

転職先が決まるまでは、今の会社の同僚や上司や取引先に話さない!

退職の申し出の後は、説得されて気持ちがぐらつかないよう、申し出の前に十分考えておこう!

会社を辞めると宣言したものの、転職がうまくいかないということもあります。

退職が決まるまでは、今の会社に残るという選択肢を含めて、じっくり考えてくださいね。

でも、いったん退職を決めたら、その考えを最後まで貫くようにしましょう。

説得されたから転職やめようかな…って中途半端に残ると、『一度退職を申し出た社員』とイメージダウンしてしまうからです。

転職先の採用担当者は、あなたに入社時期を確認します。

そのときに、入社時期があいまいだと「本当に辞めるのか」とか、「転職の意思は本物か」と疑問に思われることもあります。

基本的に退職は、辞める1カ月前に申し出るケースが多いですが、できれば就業規則の退職に関する記載を確認すると確実です。

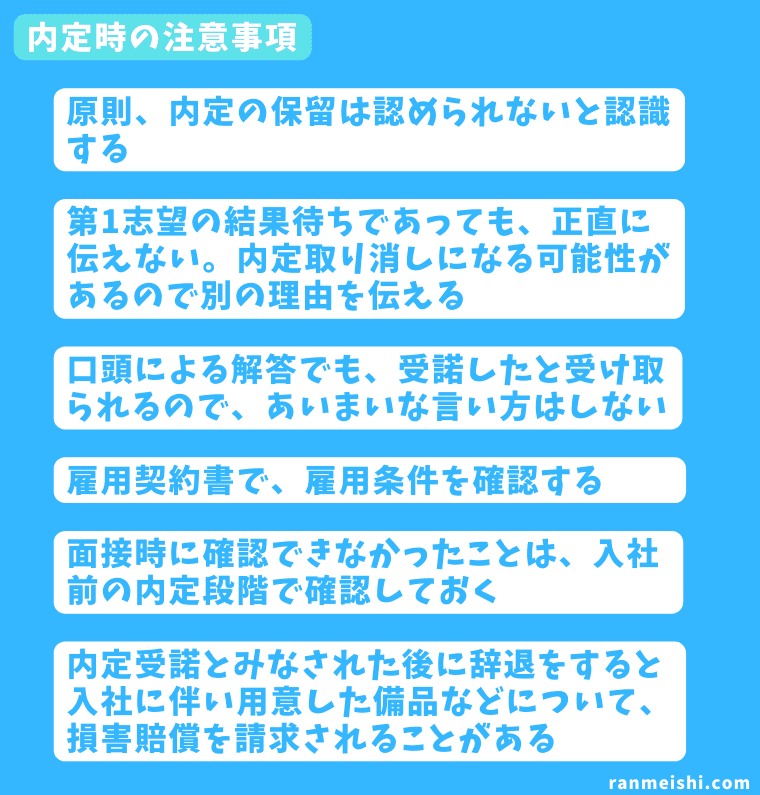

内定時の注意事項は以下の通りです。

現場監督(施工管理技士)が転職活動を始めるなら、転職エージェントを活用するのが良い理由

現場監督(施工管理技士)が転職活動を始めるなら、転職エージェントを活用するのがおすすめです。

なぜなら、施工管理技術者の有資格者は人材不足で希少性が高く、転職市場では年齢関係無く優遇されやすい職種だから!

ランメイシ

ランメイシ転職エージェントを活用すれば、自分で求人を探さなくても担当コンサルタントが自分に合う求人を探してくれたり、話しづらい給与交渉もお任せできます。

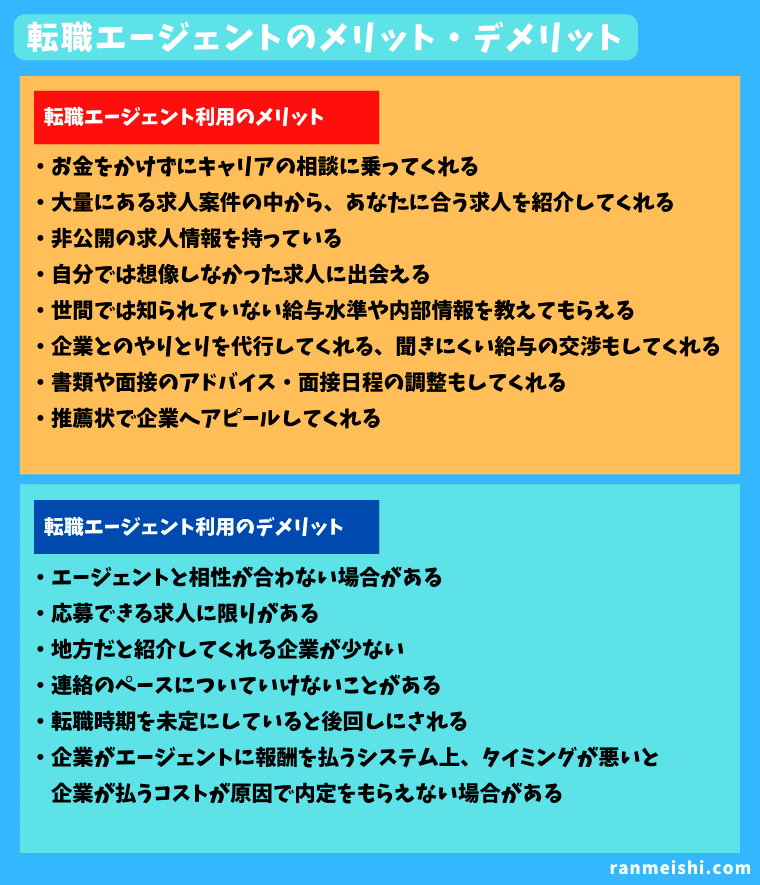

転職エージェントの詳しいメリット・デメリットについては本記事でも解説しているので参考にしてくださいね!(転職エージェントのメリット・デメリット)

ランメイシ

ランメイシ転職エージェントはコンサルタントとの相性もあるから、まずは3社くらい登録して、自分に合うと思ったコンサルタント1社を決めて話を進めるのが良いですよ。

当サイト『ゲンプラ』では有名な転職エージェントのうち、建設業界出身のキャリアコンサルタントが自分の希望やスキルに合った求人を厳選して紹介してくれる転職エージェントだけを紹介しています。

建設業界出身のコンサルタントに絞っている理由は、現場監督が転職活動するときに相談する担当コンサルタントが、施工管理の仕事を詳しく知っていないと、本当の意味で自分に合う仕事が見つかりにくいから。

ランメイシ

ランメイシ建設業界出身のコンサルタントと電話面談を経験した僕の印象としては、業界を知っている分、自分の職歴について理解が早くて話がスムーズでした。

転職サイト比較表

| 転職サイト名 | 特徴 | 公開求人数 | 連絡方法 | 対応エリア | 公式サイト | 口コミ・評判 |

|---|---|---|---|---|---|---|

セコカンNEXT | 建設・建築業界専門 最低月収40万円を保証(平均月収60万円) ゼネコンの現場に派遣として従事 | 30,000件以上 | 電話 メール | 全国 | セコカンNEXT | 詳細を見る |

RSG建設転職 | 建設・建築業界専門 RSGオリジナルの勝てる面接対策 みんなのキャリアAWARD2023最優秀賞 | 5,000件以上 | 電話 メール | 全国 | RSG建設転職 | 詳細を見る |

ビーバーズ転職 | 建設・建築業界専門 建設業界唯一の総合仕事探しサービス 95.2%の方が転職後「前より働きやすくなった」の声 | 5,000件以上 | 電話 メール LINE | 全国 | ビーバーズ転職 | 詳細を見る |

KSキャリア | 建設・建築業界専門 転勤無し、残業無し、土日休みの求人多数 年収800万円以上、高額求人紹介可能 | 5,000件以上 | 電話 メール | 全国 | KSキャリア | 詳細を見る |

JACリクルートメント | 全業種 スーパーゼネコンの求人多数 1級の施工管理技士保有者に強み | 700件以上 | 電話 メール WEB | 全国 | JAC リクルートメント | 詳細を見る |

doda | 全職種 職歴を基にした3分でわかる適正年収診断 スカウト機能あり | 18,000件以上 | 電話 メール WEB | 全国 | doda | 詳細を見る |

リクルートエージェント | 全職種 人材紹介業界No.1の転職支援実績 3カ月以内に転職を考えている人向き | 30,000件以上 | アプリ 電話 メール WEB | 全国 | リクルート エージェント | 詳細を見る |

ランメイシ

ランメイシ当サイトで紹介している転職エージェントは、全て僕も実際に利用しているから、詳しくは(おすすめポイントや口コミ)から記事を覗いてみてくださいね。

終身雇用では無くなっていく世の中。

2021年に倒産した企業の平均寿命は、なんと23.8年!

ランメイシ

ランメイシ自分が今いる会社が、20年後にはもしかしたら無くなっているかもしれない…。

昔は終身雇用、年功序列が当たり前だったので、1つの会社に定年まで働き続けるのが常識的な考えでした。

今はあなたが働く年数(約40年)より、会社の寿命(倒産企業で約20年)の方が短いことがあります。

今は転職するつもりが無かったとしても、いざというときのために転職活動くらいは始めておけば安心できますよ。

転職活動を始める前に知っておきたいこと

年齢も経験も近い者同士が一斉に行う新卒の就職活動と違い、転職・中途採用の面接は年齢も経験もバラバラです。

あなたが何をすべきか、どう振る舞うのが適切なのかなど、状況に応じて判断することが大切です。

ランメイシ

ランメイシ転職活動を始めるにあたって、知っておきたい基礎知識について解説するよ!

転職活動の予備知識については以下の記事でも詳しく解説しているので、こちらも参考にしてくださいね!

新卒採用と中途採用の違い

新卒採用の時と同じ考えで転職活動をすると失敗する!

転職エージェントから紹介された企業だとしても、受け身にならずに、あなた自身で企業が求めるスキルや経験を分析することが転職で失敗しないポイントです。

合致する職務経験と共に、応募企業だからこそ入社したいという意欲を示すのが、相手の企業にとって良いアピールに!

ランメイシ

ランメイシ自分が企業にとって、『戦力になる』ってことをアピールしましょう。

新卒採用と中途採用の違いは以下の通りです。

転職活動のスケジュール

転職活動は孤独になりがちです。

転職活動の目的を見失わないためにも、ゴールを明確にして、やるべきことを整理しましょう。

ランメイシ

ランメイシ転職活動のことは会社の同僚に言えないけれど、転職活動のゴール目指して最後まで頑張りましょう!

転職活動を途中で挫折してしまわないようスケジュール表を用意したので、画像保存またはスクショして、ぜひ活用してくださいね!

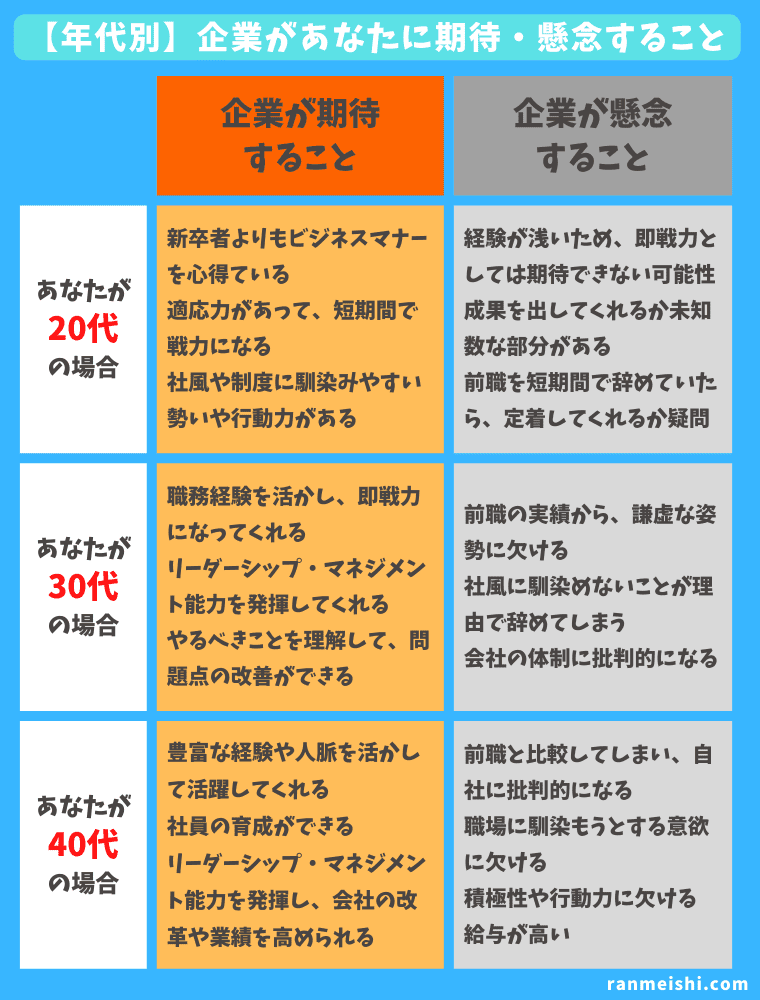

【年齢別】転職者に求められるもの

企業は自社で活躍してくれる人材かを見ているので、働きたいという気持ちだけではアピール効果が薄い。

年代によって、企業があなたに求めることは異なります。

今の会社や前職で『やりたかったこと』や『できなかったこと』を実現するために転職を考えるのは、理想のワークライフバランス実現のためにも、とっても良い考えです!

でも、転職で成功するためには、企業側の考えを知っておくことも重要!

現場監督

現場監督企業側の考えって、どんなこと?

ランメイシ

ランメイシ企業があなたに期待すること・懸念することがあって、それは年齢によっても変わってきます。

企業があなたに期待すること・懸念することを年代別にまとめて表にしたので、参考にしてくださいね!

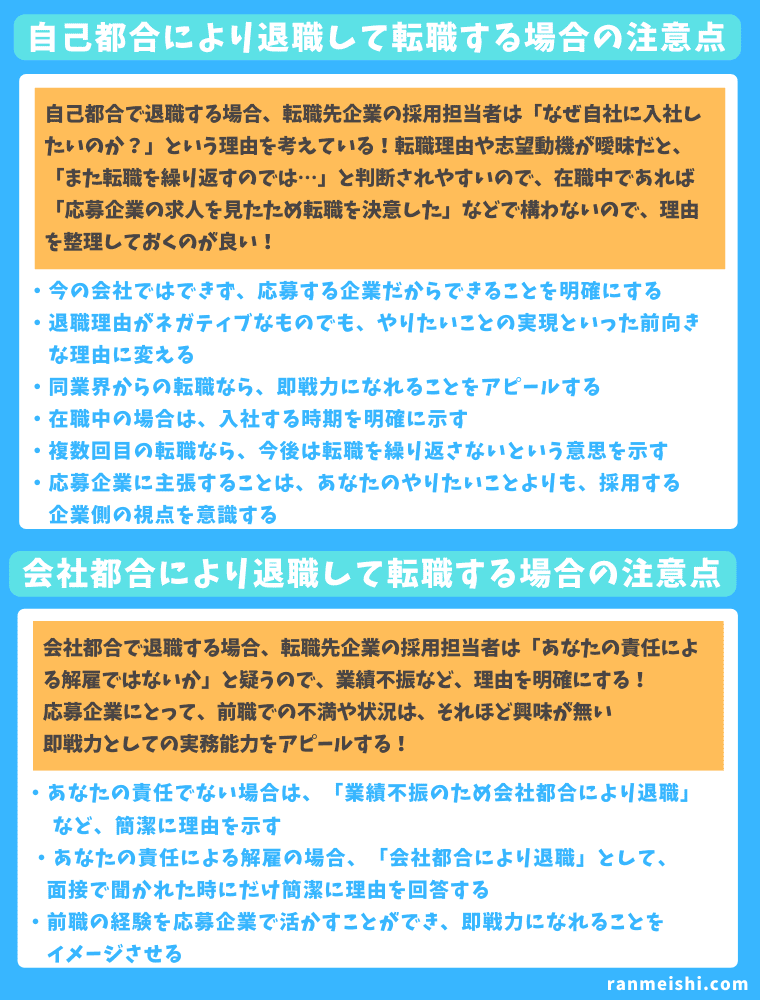

自己都合退職からの転職と会社都合退職からの転職、それぞれの注意点

自己都合退職からの転職と会社都合退職からの転職、それぞれの注意点は以下の通りです。

転職エージェントのメリット・デメリット

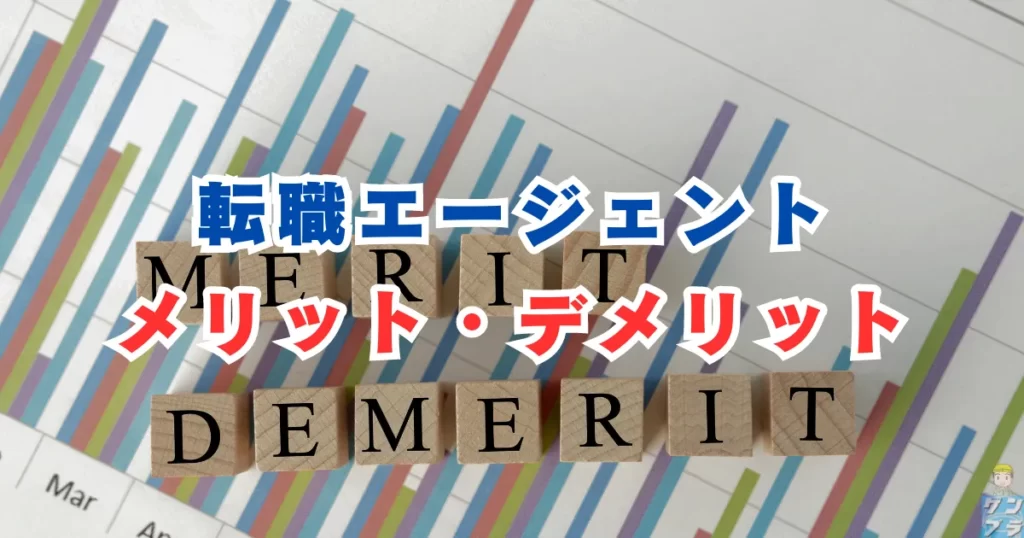

転職エージェントを利用することのメリット・デメリットは以下の通りです。

転職エージェント以外で求人案件を見つける方法は、以下の通りです。

- 求人サイト

- 新聞

- ハローワーク

- 人材バンク

- 人材派遣会社

- 折込み求人

- 転職フェア

転職エージェントの担当者には、同じ業界で働いた経験があるエージェントが担当者になります。

建設業経験者が相談の担当者だと施工管理の業務に詳しいので、自分の職務経歴と希望する働き方に合う企業を探してくれるのが良いです。

建設業界専門の転職エージェントなら当然、建設業界経験者が担当になってくれます。

オリコン満足度調査で5年連続1位と評判なのがJACリクルートメントで、こちらも建設業界専門チームがあります。

\施工管理技士の資格保有者に1番おすすめ/

求人案件の探し方!施工管理である専門職には転職エージェントがおすすめ

自分に合う会社を見つけるには、求人案件を幅広く情報収集することが一般的。

ランメイシ

ランメイシでも、現場監督って基本的に定時で帰ること、できないよね…。

そもそも転職活動に時間を割くこと自体が難しい現場監督にとって、転職活動は転職エージェントに絞って情報収集するのがおすすめ!

転職エージェントは、あなたに合った求人を紹介してくれるだけでなく、まさしく代理人となって、あなたと企業の間に入って、以下のことをやってくれます。

- 応募書類のチェック

- 面接スケジュールの調整

- 内定後の年俸や入社日の交渉

『施工管理技士』などの国家資格を持っていれば、関係する職業への転職もスキルを持っていると評価されやすいので、優遇される傾向にあります。

ランメイシ

ランメイシ現場監督の転職活動には転職エージェントを活用するのが1番おすすめだけと、もちろん良いところばかりじゃないからデメリットもよく確認しておこうね!

建設業界専門の転職サイトなら月収60万円を狙えるだけでなく、設計やCADオペレーターなどの求人情報も豊富にあり、施工管理の経験を活かせるので効率的に情報収集できます。

あなたの本当の市場価値を知って、今の会社で相場より安く働かされていないかチェックする。

人生で損をしないために是非、登録して今の会社と収入や条件を比較してみましょう!

\残業・休日出勤を減らしたい場合にもおすすめです/

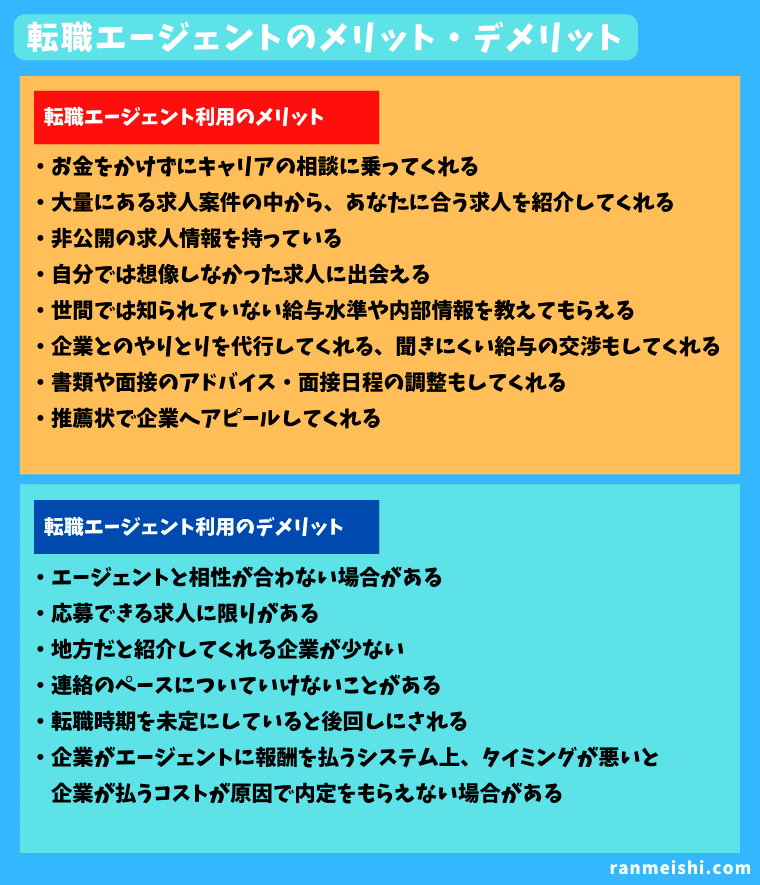

転職を成功させる自己分析

転職を成功させるための自己分析は5段階あり、詳しくは以下の通りです。

①転職の目的をはっきりさせる

転職を考える理由はネガティブなものだとしても、応募企業にはやりたいことの実現のため等、ポジティブな理由に切り替える!

転職の目的(ゴール)が見えてくると、やるべきことが明確になります。

転職活動は受け身にならず、ゴールに向けてのステップだと前向きに!

転職を考えるきっかけって、以下のようなネガティブな理由がほとんどです。

- 残業・休日出勤が当たり前の状態で、プライベートの時間が無い

- 頑張って働いているのに、全然評価してくれない

- 待遇が悪い

でも、ネガティブな理由をチャンスと捉えて、なりたい自分について応募企業に伝えられるようにするのがポイント!

現場監督

現場監督ぶっちゃけ、仕事ではなりたい自分ってのが特に無くて、給料が出て生活に困らなければそれでいいって思ってるんだけど…。

ランメイシ

ランメイシ現実的にはそうだよね…でも、応募企業の面接官に思ってることをそのまま伝えたら、転職活動は失敗に終わっちゃうからウソでもポジティブな理由を考えておきましょう。

②自分のアピールポイントを整理する

実力があっても、協調性や仕事への意欲がないと転職は成功しない。

応募企業の採用担当者は、実務能力だけで採用・不採用を決めるわけではない。

仕事への意欲や姿勢から、あなたの人間性を見るうえ、より詳しく人間性を知るために圧迫面接になることも…。

自己PRの材料になるアピールポイントを、これまでの職務経歴を振り返って具体的に掘り起こしてみましょう!

現場監督

現場監督自分のアピールポイントを整理するのって、すごく難しいよ…。

ランメイシ

ランメイシ転職活動は、いかに応募企業に強みをアピールできるかが大切だから、転職エージェントのコンサルタントにアドバイスしてもらうのもおすすめですよ。

当サイトで推奨している、建設業界出身のコンサルタントがサポートしてくれる転職エージェントなら、現場監督の転職で効果的なアピール方法を熟知しています。

自分から積極的にアピールした方が良いとは言っても、どんなことをアピールすればいいのかわからないですよね…。

そんなときは、転職エージェントに相談して、プロに応募企業から評価されるアピールポイントを見つけてもらうのも良いですよ!

ランメイシ

ランメイシ転職エージェントは無料だから、是非活用してみてね!

転職エージェントの担当者には、同じ業界で働いた経験があるエージェントが担当者になります。

建設業経験者が相談の担当者だと施工管理の業務に詳しいので、自分の職務経歴と希望する働き方に合う企業を探してくれるのが良いです。

建設業界専門の転職エージェントなら当然、建設業界経験者が担当になってくれます。

オリコン満足度調査で5年連続1位と評判なのがJACリクルートメントで、こちらも建設業界専門チームがあります。

\施工管理技士の資格保有者に1番おすすめ/

建設業界専門の転職サイトなら月収60万円を狙えるだけでなく、設計やCADオペレーターなどの求人情報も豊富にあり、施工管理の経験を活かせるので効率的に情報収集できます。

あなたの本当の市場価値を知って、今の会社で相場より安く働かされていないかチェックする。

人生で損をしないために是非、登録して今の会社と収入や条件を比較してみましょう!

\残業・休日出勤を減らしたい場合にもおすすめです/

③自分の弱点を見つめ直す

弱点を把握していない場合、自分が全て正しいと考えがちに。

弱点や失敗を振り返り、今後に活かす!

現場監督

現場監督数量の計算ミスしたり、書類の誤字・脱字が多かったり、失敗してばっかりだよ…。

ランメイシ

ランメイシ誰にでも失敗や苦手なことはあるよ!大事なのは、その失敗や苦手なことを分析して、同じミスをしないようすることだからね!

失敗や苦手なことを把握せずに、同じミスを繰り返すのが習慣になっていると、転職活動もうまくいきません。

例えば、勤務先に馴染めない場合は、なぜ馴染めないのか?と考えてみると、

- 思っている仕事と違った

- 職場環境が合わない

という感じで、企業側の問題点が出てきます。

しかし、自分の気持ちになって考えてみると、

- 会社の人と良い人間関係が築けない

- 自分自身が飽きっぽい性格である

といった自分自身の弱点も原因になっていることも。

でも、「どうせ自分は〇〇だから」と開き直っていても前進できないので、改善方法を考えてみましょう。

④自分のスキル・キャリアを整理する

職務経歴を詳しく掘り起こすことで、アピールポイントを見つけることが出来る。

現在のスキルとキャリアを整理して、転職市場での価値を把握する!

中途採用では、現職で身に付けたスキルとキャリアがアピールの材料になります。

それを把握したうえで、転職先で求められるスキルやキャリアについて考えてみるのがポイントです。

身に付けているスキルとキャリアを整理すると、転職先の企業で不足している部分が明確になります。

現場監督

現場監督転職先の応募企業でスキルやキャリアが足りなかったら、諦めた方がいいの?

ランメイシ

ランメイシ諦めずに自己啓発していることを示せば、有効なアピールになるよ!

JACリクルートメントは様々な職業の求人を取り扱う総合型の転職エージェントですが、建設業界出身のコンサルタントで構成された建設業界専門のチームが存在します。

そんなJACリクルートメントで、自己啓発をアピールして転職に成功した事例もあります。

詳しくは以下の記事を参考にしてくださいね。

⑤選考基準と、発揮できる強みを明確にする

応募企業が求めるスキルや経験を読み取り、関連する職務経験を発揮できる強みとして箇条書きしてみる。

書いた事項が応募企業で売りとなる強みであり、強調すべきスキルと経験になる!

求められる実務能力を把握して、今までの経験で活かせる部分を強調することで、応募企業に貢献できることをアピールする!

同業種でも、企業によって求める人材が違う場合もあるので求人要項から歓迎されるスキルや経験を読み取り、自分の経験やスキルが活かせるものを見つけよう。

ランメイシ

ランメイシ建設業の場合、大手だと安全管理・積算など、特定の業務で強みをもった人材を求める傾向にあるみたいだよ!

『会いたい!』と思わせる書類の書き方

ランメイシ

ランメイシ中途採用選考では、あなた自身を積極的にプレゼンすることが大切だよ!

積極的なプレゼンの第一歩が、履歴書と職務経歴書などの応募書類!

ここからは、書類作成のポイントを解説します。

読んだ相手に「この人に会ってみたい!」と思わせる威力的な書類を作成することができれば、内定獲得はもう目の前です!

履歴書・職務経歴書の役割とは

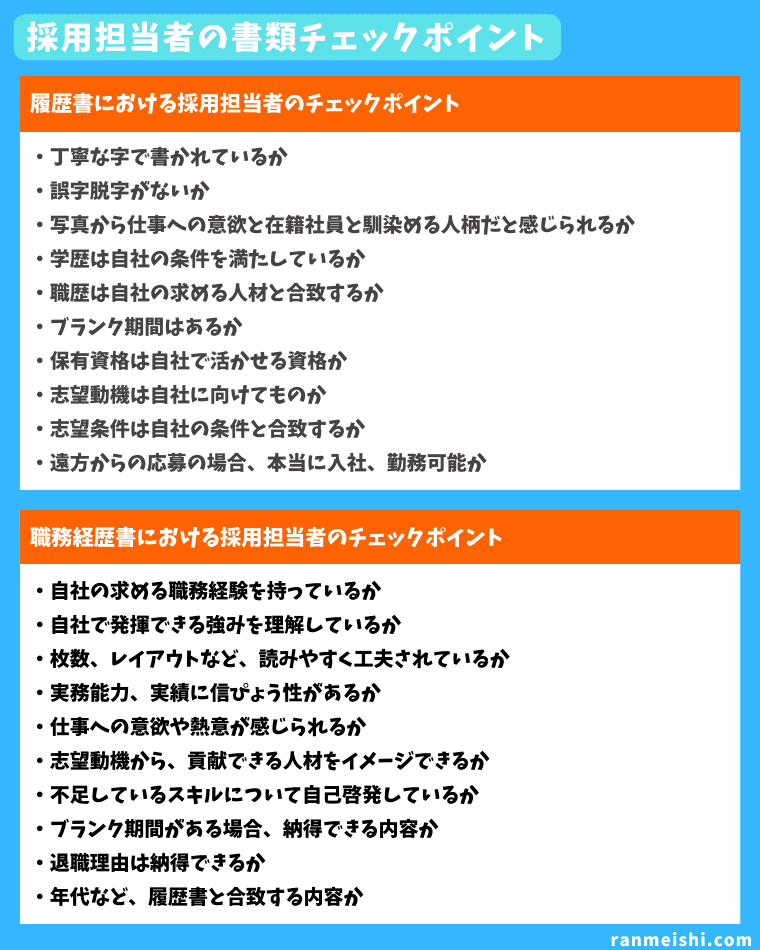

中途採用では職務経験が重視されるので、応募企業で発揮できる実務能力を強調して記載する。

履歴書は記載内容だけでなく丁寧に書かれているかどうかでも、入社意欲が見極められている。

ランメイシ

ランメイシ採用担当者は、履歴書と職務経歴書で1次選考を行ったり、面接時の確認事項・質問材料にするよ!

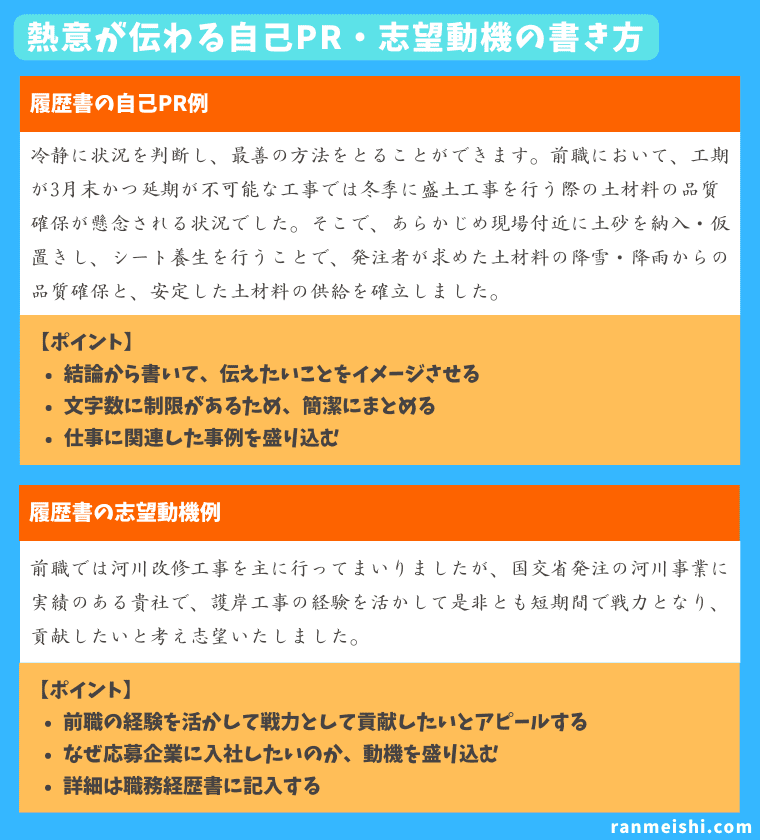

効果的な自己PR・志望動機の書き方とは

自己PRでは、

- 伝えたい結論を先に書いて

- これまでの職務経験に基づいた事例で説明する

こうすることで、採用担当者が理解しやすく、あなたが活躍する姿をイメージしてもらうことができます。

また、文章の内容は抽象的なものではなく、数字など、具体的に書くのがポイントです!

ちなみに転職エージェントを利用すると、自己PRや志望動機を無料で添削してくれます。

オリコン満足度調査で5年連続1位と評判なのがJACリクルートメントで、初めて転職エージェントを利用するのにおすすめです。

\施工管理技士の資格保有者に1番おすすめ/

自分をプレゼンする材料の見つけ方

職務経歴の棚卸を行い、応募企業で活かせる職務経験を見つけよう職務経歴書は、経歴を羅列するのではなく、これまでの経験から活かせるものを強調して記載する。

職務経歴書を書く際に、携わってきたきたことをただ記入しても、採用担当者は興味を示しません。

現在携わっている仕事であれば、記憶も新しく詳細の記載も容易ですが、過去の職務経験であっても応募企業で求められているスキルやキャリアであれば、具体的にアピールすべきです。

職務経歴書を作る前に、今までの職務経歴について詳しく掘り起こしてみることで、アピール材料を発掘できます。

ランメイシ

ランメイシこれが『職務経歴の棚卸し』だよ!

職務経歴の棚卸しのポイントは2つあります。

- 入社時からの職務経歴を書き出すことで、実績や評価などを掘り起こす

- 施工事例は『なぜ成功したか』、失敗経験は『どのようにリカバリーしたか』まで記載すると、アピール材料となる行動特性を自覚できる

アピール効果を高める要約文の書き方

職務経歴書の書き方にルールはありませんが、ポイントはいかに採用担当者に興味を持ってもらえるもらうかという点です。

採用担当者は最初から職務経歴書に細かく目を通せるわけではないので、職務経歴書に『経歴要約』などの見出しを付けて、応募企業があなたと合致することをアピールします。

経歴要約を作るときのポイントは4つあります。

- 経歴要約は、採用担当者に興味を持ってもらうためのアピール文だと考える

- 200~250文字程度にまとめる

- 応募職種に必要とされるスキル・経験を強調して記載する

- 応募企業への意欲などを末尾に示しても構わない

採用担当者の目を引く職務経歴書の志望動機

志望動機は履歴書に記載するので、必ずしも職務経歴書に記載する必要はありません。

ただ、採用担当者は志望動機から自社への思いを読み取るので、できれば職務経歴書にも志望動機を書きましょう。

その際、履歴書に記入した内容と矛盾していると、採用担当者は懸念を抱きます。

かといって、履歴書と職務経歴書に書いた志望動機が同じ文章だと、職務経歴書の空きスペースを埋めるために記入したと思われるかもしれません。

マイナス効果にならないようにするには、履歴書に書いた内容に加えて、さらに詳しく説明します。

志望動機作成のポイントは4つあります。

- 前職の経験を活かして貢献したいという意欲を盛り込む

- 履歴書の志望動機を実務能力に絡めて詳しく記載する

- 長文ではなく、200字程度で記載する

- 企業側の視点になり、活躍できる人材であることをイメージさせる

面接に繋がる職務経歴書の自己PR

履歴書の自己PRでは、仕事への意欲や熱意など、人柄をアピールしても構いませんが、職務経歴書に記入する自己PRでは、あくまでも実務能力と関連させる必要があります。

職務上の強みをプレゼンするうえで、自己PRは重要な役割を担います。

志望動機と同じく、自己PRは職務経歴書に必ず書く必要はありませんが、職務経歴を羅列するだけでは採用担当者に伝わりにくい、あなた自身の魅力を伝えるためには有効です。

自己PRを書く際は、前職や現職の経験の中から、これだと思う内容を絞り込み、伝えたい結論を『最初に』記入しましょう。

自己PR作成のポイントは4つあります。

- 実務能力に関連する自己PRを行う

- 結論を先に記入し、その後に職務経験の実例を示す

- 自慢していると受け取られないよう謙虚な姿勢で記載する

- 複数のアピールをしても伝わりにくいので、1つのエピソードに集約する

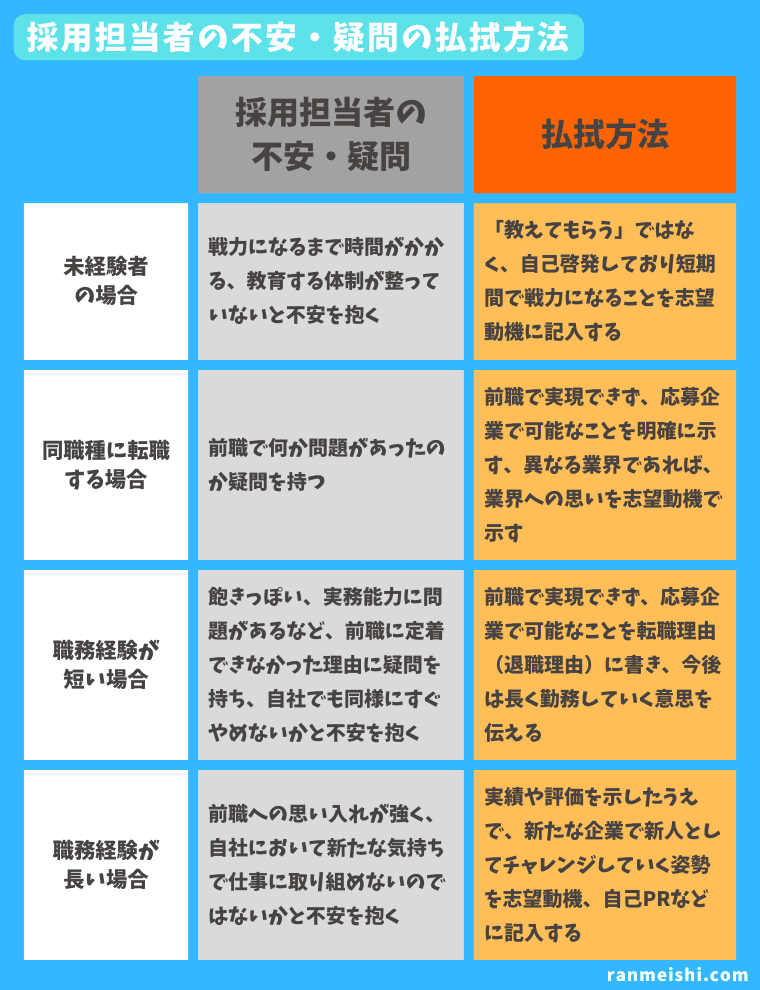

ケースによって異なる職務経歴書の書き方

新卒採用とは違い、中途採用では応募者の状況がそれぞれ異なるので、職務経歴書では状況に即した書き方が必要です。

新卒採用では、社会人で必要なスキルまで企業が丁寧に教えてくれます。

でも、中途採用では未経験だから教えてもらうというスタンスでは採用されません。

企業は中途採用の場合、短期間で戦力になる人材を求めているからです。

転職する際に、あなたがどんな状況かによって、採用担当者が気にすることを以下の図にまとめました。

ランメイシ

ランメイシあらかじめ採用担当者が抱きそうな不安・疑問を予測して、上の図の方法を参考に、仕事への意欲をアピールしようね!

年収が下がる転職をおすすめしない3つの理由

年収が下がる転職はおすすめしません。

理由は以下の3つです。

- 自分がリスクを負うことになるから

- 自分の安売り根性が身に付くから

- 前職の年収が次の転職に響くから

自分がリスクを負うことになるから

企業の「入社後のパフォーマンスが良ければ、待遇アップ」という口約束を鵜呑みにしてはいけません。

不確実な未来に身を委ねるのではなく、満足いくレベルの待遇を『今』勝ち取っておきましょう。

本当にあなたを評価してるなら、最初から好条件を出してくれるはずです。

自分の安売り根性が身に付くから

自分という商品は1つしかないので、単価を下げるという戦略は良くありません。

自分の労働力の単価が上がる方法を考えましょう。

前職の年収が次の転職に響くから

年収が高い人は、優秀に見えます。

転職という不確実な世界で、最も信じられるのは「数字=年収」です。

今までの年収が400万円だったら、企業から400万円分の仕事をする人という風に見られます。

なので、保険の意味でも自分の単価は高めにキープしておきましょう。

年収が下がる転職をおすすめしない3つの理由については以下の記事で、より詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてくださいね!

『採用したい!』と思わせる面接テクニック

転職での面接でよくある間違いが、新卒時の面接の同じ感覚で面接にのぞんでしまうことです。

ここからは、中途採用での面接で失敗しないためのテクニックについて解説します。

面接とはどんなことをする場なのか

面接担当者は、応募者の職務経験から自社で求めている人材に見合ったものがあるかどうかを見極めています。

自社で求める能力と異なれば、面接担当者は興味を示しません。

提出された履歴書と職務経歴書、そして、面接でのあなたの解答を基に、求めている実務能力があるのかを判断し、書類内容の信ぴょう性をチェックします。

ランメイシ

ランメイシここでのポイントは、『何のための面接か?』

面接担当者は、面接で以下のことを見極めようとしているよ。

実務能力を知るだけなら、書類や資格だけでも一定の判断が出来ます。

でも、あなたの仕事への意欲や会社への思い、社風や在籍社員とうまくやれる人材かどうかを見極めるには、書類だけでは判断が難しい!

なので、面接が必要になってくるんですね。

新卒採用とはこんなに違う中途採用の面接

中途採用と新卒採用では、採用担当者の視点が違うため、面接でのアピール方法も異なります。

中途採用の面接では、あなたの職務経験が重視されます。

新卒採用の面接では、社会人経験が無いことが前提となるため、学生時代に行ったことや仕事への適正、自社への入社意欲、将来の期待から採否が判断されます。

したがって転職での面接は、たとえ未経験の職種への転職であっても「教えてもらう」といった受け身の姿勢ではいけません。

これまでの経験を活かして、不足しているスキルや知識はあなた自身で習得していく!というくらいの熱意をアピールすることがポイントです。

面接担当者はどこを見ている?面接の心構え

数十分の面接時間で面接担当者は、求める人材にふさわしいかどうか、あらゆる角度から見極めている。面接担当者の視点で質問の意図や、チェックポイントを考えると対応策が見えてくる。

職務経験に関する質問と回答のポイント

採用担当者は、あなたが自社で求める実務能力があるか、職務経験から判断している。職務と共通する部分を強調し、面接担当者が興味を持つよう説明することがポイント。

職務経験についての質問は、ほぼ確実に行われます。

しかし、職務経歴書を読めばわかる内容をそのまま読み上げるだけでは、面接担当者の興味を引くことは出来ません。

なぜかというと、面接担当者は提出された職務経歴書の信ぴょう性を確かめたくて、あなたに職務経験について、解答を求めているからです。

つまり、職務経歴書を作る時に分析した『応募企業が求めている実務能力』を強調して回答する!

そうすることで、面接担当者はあなたが自社で活躍してくれる人材だとイメージしてもらいやすくなります。

退職理由に関する質問と回答のポイント

面接担当者はあなたに、前の会社を円満に辞めているか、前向きな考えで退職をしているか、飽きっぽい性格ではないか、実務能力に問題は無かったか、人間関係などで問題は無かったかといった点を見極めている。

退職理由は、

- 人間関係がうまくいかない

- 嫌な上司がいる

- 待遇が悪い

- やりたい仕事ができない

など、実際はネガティブなものを理由に転職を決意する場合がほとんどですが、それをきっかけに『やりたいことを実現するための転職』と、ポジティブな理由に転換しましょう。

ランメイシ

ランメイシ正直に「前の会社の上司が嫌いで転職を決めました」と答えても、良いイメージは持ってくれないよ。

人間関係がうまくいかないことや、会社の批判を短い面接時間で説明しても、面接担当者に理解してもらえません。

それに、面接担当者は「自社でも同様の問題が起きるのでは?」と思うこともあるでしょう。

また、会社が倒産した等、想定外の事態による転職だったとしても事実を話しましょう。

そのことをきっかけに、応募企業でやりたいことを実現したいという熱意をアピールしましょう。

円満退職をするために知っておきたいこと

せっかく内定をもらっても、今いる会社を円満に退職できなければ全てが水の泡。

「どうせ辞めるんだから適当でいい」

という考え方では、転職後もうまくいかないことが多いようです。

退職届やあいさつ状の書き方、保険・年金などの手続きから仕事の引継ぎまで、抜かりなくこなして新天地へ向かうようにしましょう。

退職願の書き方・提出の仕方

提出前に上司と退職日を決めたうえで、就業規則などで定められた期日より前に提出する。自己都合で円満に退職する場合、基本的に『退職届』ではなく『退職願』として提出する。

円満に退職するためにも、まずは就業規則で退職について確認をして、手続きを進めましょう。

仮に、就業規則に「申し出は退職の1カ月前までに~」等と記載されているのであれば、1カ月以上前に、直属の上司に退職したいという意思を伝えます。

そして、退職日を決めたうえで退職願を直属の上司に提出してください。

もし直属の上司との関係が上手くいってなかったとしても、直属の上司を飛び越えて他の上司や人事部に直接提出するのはNGです。

ランメイシ

ランメイシ退職願の宛名は社長だけど、提出先は直属の上司だよ!

現場監督

現場監督『退職願』と『退職届』って違うの?使い分け方ってあるの?

- 退職願

- 退職することについて、会社の判断を仰ぐという意味が含まれており、自己都合による退職の場合に使う。

- 退職届

- 退職の意思決定として届けるということで、会社都合による退職の場合に使う。

ランメイシ

ランメイシ会社指定の様式で提出が必要な会社もあるから、いきなり退職願を提出しない方が良いよ!上司に退職の意思を伝えたうえで提出しようね。

あいさつ状の書き方・出し方

世話になった人たちに、あいさつ状を送付する際、まだ前の会社に在籍中に転職先を記載して送付すると、転職の企業に迷惑をかけることも。あいさつ状の送付は退職後に行う!

退職願いを提出し、引継ぎなどが終わったら、あいさつ状を送る準備です。

あいさつ状を送付することで、お世話になった人たちに感謝の気持ちを示すと共に、転職先を伝えて今後のビジネスでもお付き合いができる可能性があります。

ランメイシ

ランメイシビジネスの世界では、40代以降など年齢が上の人ほど、『人脈』が大事になってくるからね!

以下の記事で、現場監督の年代別おすすめキャリアアップ方法の一覧を紹介しています。

在職中に社員に退職を知らせるために、社内メールで連絡するケースがありますが、企業によっては私用メールと捉えられて良くない場合があるので注意しましょう。

メールの文面は、お世話になったことへの感謝の気持ちにとどめ、会社批判や退職理由を詳しく記入することはやめておきましょう。

取引先へのメールも同じですが、取引状況が親密であれば、電話や訪問をしてあいさつをしておくと、さらに良いですね。

ランメイシ

ランメイシお世話になった人へ、会社の気持ちと今後も良好な関係を築いていきたい気持ちを示すことが、あいさつ状の目的!退職後はなるべく早めに送ろうね!

社会保険・税金と雇用保険(失業保険)の手続き

退職前に会社の人事担当者に手続きについて確認する。社会保険料は、退職時期によって会社から控除される金額が異なるので、いつまで納めているか確認が必要。

在職中の健康保険料、厚生年金保険料は、企業が半分を負担していますが、退職するとその資格が失われます。

転職先が決まっていない場合は、健康保険は企業と相談して任意継続が可能です。

しかし、保険料は全額自己負担になるので、転職先が決まるまで、国民健康保険に加入できます。

退職後すぐに転職して、転職先の企業が社会保険に加入している場合、そこで新たに資格取得の手続きを行います。

なお、雇用保険を在職中に一定期間支払っていると、離職後すぐに転職先が決まらない場合、失業給付を受給できます。

失業給付は、自己都合で辞めた場合は約4カ月後。

会社都合の場合は、約1か月後に支給されます。

ランメイシ

ランメイシ失業保険について、詳しくは以下の記事を参考にしてね!

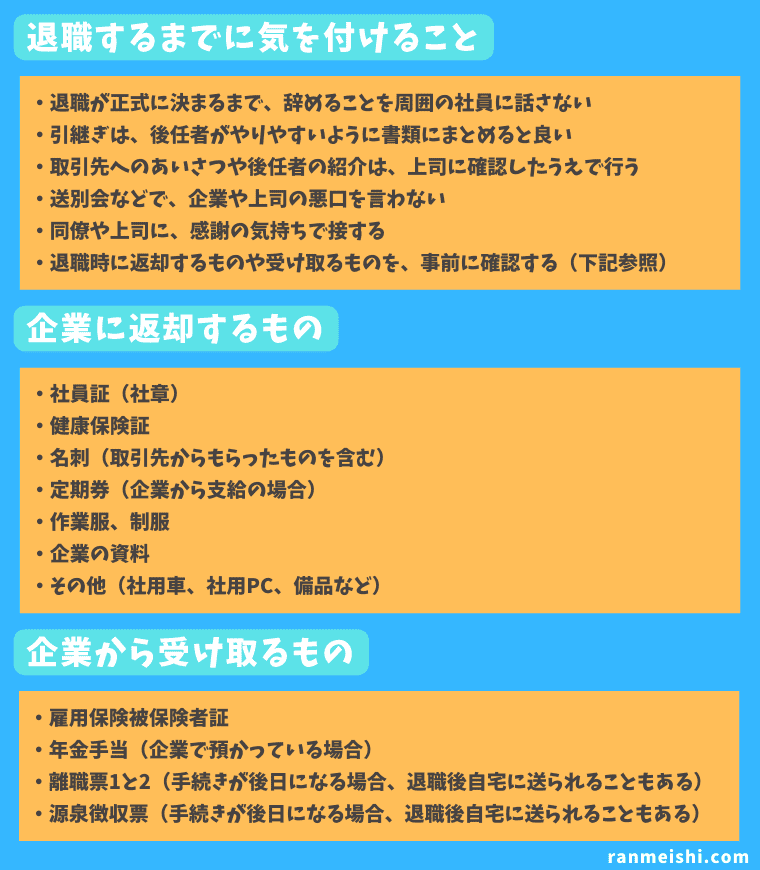

仕事の引継ぎ・企業に返却するもの・受け取るもの

退職するからといって、仕事をいい加減に流したり、雑にするようでは、転職先でも成功はしない!細心の配慮と誠意を持って、最後まで職務を全うすることが大切。

退職が決まると、転職先の企業のことで頭がいっぱいになったり、今の仕事がおろそかになる可能性があります。

退職するからこそ、手を抜かずきちんと仕事をこなしましょう。

周りの社員は、退職する社員の仕事を観察しています。

退職が決まったとたん、手のひらを返していると、退職後も良い人間関係を築くことができません。

退職が決まっても浮かれることなく、残された業務をこなし、引継ぎを行いましょう。

退職を申し出ても辞められない場合

退職を申し出ても、受け入れてもらえないケースがあります。

よくあるケースとしては、後任者がいないから認められない、後任者を募集してから入社するまで時間がかかるので、退職時期をずらすように指示されるなど。

円満に退職したいと考えて退職を申し出ても、「認めない」と言われれば対応に苦労しますよね。

会社に引継ぎできる人がいないと思った場合、引継ぎや後任者の状況を考えたうえで、退職について早めに申し出る必要があります。

ちゃんと引き継ぎを行い、円満に退職するのがベストですが、企業側が理不尽な対応に出るようであれば、嫌な思いをして辞めるという結果になることも。

出来る限りの引継ぎを行い、後任者が決まらない場合、書面に残しておくのも手段の1つです。

ランメイシ

ランメイシ終身雇用が無くなっていく今でも、転職する人のことを裏切者呼ばわりする人は一定数いるからね。

内定から入社までの流れと準備

ここからは、内定をもらってから入社まで、どんな準備をすればよいかについて解説します。

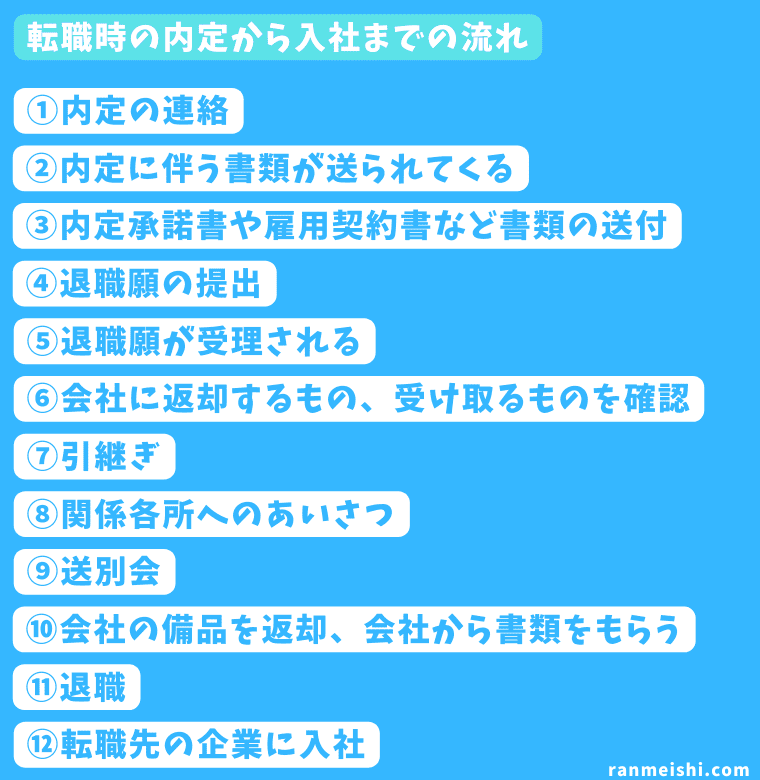

内定から入社までの流れ

ランメイシ

ランメイシ転職時の内定から入社までの流れは、以下の図を参考にしてね!

入社前の確認事項と書類提出

疑問を抱えたまま入社するのは後悔の元。企業のやりかたは企業それぞれ異なるので、疑問に思った点は質問し、納得したうえで入社すべき。

内定をもらうと嬉しさのあまり、給与や労働条件について詳しい内容を聞かずに入社するケースがあります。

入社後に後悔しないためにも、内定時に疑問に思っていることは解消しておきましょう。

採用されると雇用契約書を書面で貰うので、勤務地や給与について確認が出来ます。

書面で貰えない場合、入社前に確認してみてください。

今後、長い間お世話になる会社なので、採用担当者に打合せの時間を設けてもらい、話を聞くという方法がおすすめです。

採用担当者から「時間が取れない」とか、「詳しいことは入社後に説明する」といった対応など、納得のいかない対応であれば、入社すべき会社かどうか考えた方がいいかもしれません。

ランメイシ

ランメイシあなたから内定を貰った企業に質問するときは、『入社意欲をアピールしながら』するといいよ!

まとめ:転職活動はよくわからないから不安を感じるけれど、知識をつけて不安を解消できれば武器になる

本記事では、転職を考えてはいるけれど、何から始めたらいいのかわからないし、わからないことだらけで不安…。

時間をかけずに効率良く転職活動したい…。

そんなあなたに、転職に関する本を30冊以上読んで、要点をまとめました!

転職を成功させるために知っておきたいポイントは、以下の6つです。

- ポイント1:自分の気持ちを整理する

- ポイント2:スケジュールを立てて行動する

- ポイント3:きちんと情報収集して企業を選ぶ

- ポイント4:『会いたい!』と思わせる書類を作成する

- ポイント5:面接では『一緒に働きたい』と相手に思わせる

- ポイント6:退職は後を濁さずすっきりと

そして、現場監督(施工管理技士)が転職活動を始めるなら、転職エージェントに相談してみるのが最も効率が良いです。

なぜなら、施工管理技術者の有資格者は人材不足で希少性が高く、転職市場では年齢関係無く優遇されやすい職種だから!

ランメイシ

ランメイシ転職エージェントを活用すれば、自分で求人を探さなくても担当コンサルタントが自分に合う求人を探してくれたり、話しづらい給与交渉もお任せできるよ。

転職エージェントの詳しいメリット・デメリットについては以下の通りです。

最後に:残業が多くて忙しい現場監督こそ転職エージェントを利用してサポートを受けるべき

ランメイシ

ランメイシ転職エージェントは、あなたに対して1人の転職エージェントが付くんだけど、相性もあるからまずは2~3社登録してみて、相談してみるのが良いよ!

とりあえず良い転職エージェントに、今より残業・休日出勤が少ないとか、年収アップにつながる転職先があるか知りたい場合。

そんな時は、JACリクルートメントという転職エージェントを利用するのが現場監督(施工管理技術者)にはおすすめです。

ランメイシ

ランメイシ転職エージェントは転職に関する相談だけも含めて、基本的に無料で利用可能だよ!

ぜひ、転職エージェントを利用して転職すべきか・そうでないかの判断基準を、あなた自身で考えてみてくださいね!

当サイト『ゲンプラ』では有名な転職エージェントのうち、建設業界出身のキャリアコンサルタントが自分の希望やスキルに合った求人を厳選して紹介してくれる転職エージェントだけを紹介しています。

建設業界出身のコンサルタントに絞っている理由は、現場監督が転職活動するときに相談する担当コンサルタントが、施工管理の仕事を詳しく知っていないと、本当の意味で自分に合う仕事が見つかりにくいから。

ランメイシ

ランメイシ建設業界出身のコンサルタントと電話面談を経験した僕の印象としては、業界を知っている分、自分の職歴について理解が早くて話がスムーズだったよ。

転職サイト比較表

| 転職サイト名 | 特徴 | 公開求人数 | 連絡方法 | 対応エリア | 公式サイト | 口コミ・評判 |

|---|---|---|---|---|---|---|

セコカンNEXT | 建設・建築業界専門 最低月収40万円を保証(平均月収60万円) ゼネコンの現場に派遣として従事 | 30,000件以上 | 電話 メール | 全国 | セコカンNEXT | 詳細を見る |

RSG建設転職 | 建設・建築業界専門 RSGオリジナルの勝てる面接対策 みんなのキャリアAWARD2023最優秀賞 | 5,000件以上 | 電話 メール | 全国 | RSG建設転職 | 詳細を見る |

ビーバーズ転職 | 建設・建築業界専門 建設業界唯一の総合仕事探しサービス 95.2%の方が転職後「前より働きやすくなった」の声 | 5,000件以上 | 電話 メール LINE | 全国 | ビーバーズ転職 | 詳細を見る |

KSキャリア | 建設・建築業界専門 転勤無し、残業無し、土日休みの求人多数 年収800万円以上、高額求人紹介可能 | 5,000件以上 | 電話 メール | 全国 | KSキャリア | 詳細を見る |

JACリクルートメント | 全業種 スーパーゼネコンの求人多数 1級の施工管理技士保有者に強み | 700件以上 | 電話 メール WEB | 全国 | JAC リクルートメント | 詳細を見る |

doda | 全職種 職歴を基にした3分でわかる適正年収診断 スカウト機能あり | 18,000件以上 | 電話 メール WEB | 全国 | doda | 詳細を見る |

リクルートエージェント | 全職種 人材紹介業界No.1の転職支援実績 3カ月以内に転職を考えている人向き | 30,000件以上 | アプリ 電話 メール WEB | 全国 | リクルート エージェント | 詳細を見る |

ランメイシ

ランメイシ当サイトでおすすめしている転職サイトは、現場監督の僕も活用しているから、安心して利用してね!

コメント