現場監督

現場監督現場監督もう辞めたい…現場代理人なんだけど、工事の途中で辞められる?

- 現場代理人・監理技術者として工事を担当していて、工事の途中だけど辞めたい

- 現場代理人・監理技術者は工事の途中で退社してもいいのか知りたい

- 退職の手続きについて知りたい

- 現場監督の転職活動について知りたい

ランメイシ

ランメイシ現場で役職が付いてたら、退職できる?って疑問ですよね。

現場監督

現場監督契約書に「常駐」とか書いてあるから途中で辞めるのはダメなのかと…。

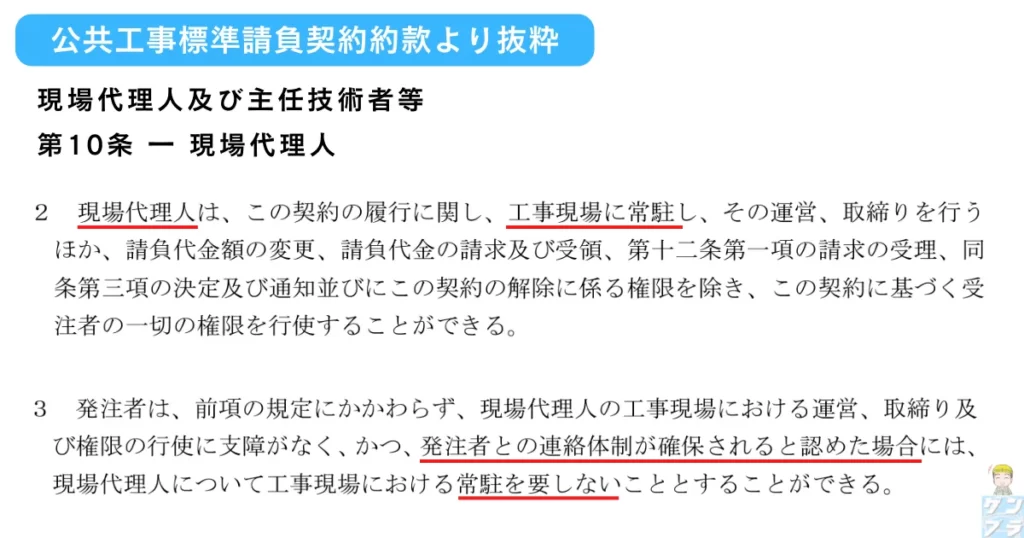

公共工事で現場代理人になると、工事が終わるまで退職できないと思っていませんか?契約約款に「現場代理人は工事現場に常駐し~」と書いてあるので、現場代理人は責任を持って工事完成まで退職してはいけないとイメージされがちです。

以下の通り、発注者の許可を得れば現場代理人に常駐の必要は無いことがわかります。

現場監督

現場監督監理技術者も工事の途中で退職できる?

工事の特記仕様書など、設計図書に「退職・病気・死亡などのやむを得ない事情がない限り~」と基本的には記載されています。

現場代理人・監理技術者・主任技術者でも工事途中でも退職できます。この記事では工事の途中で退職する際の注意点と手続きの流れについて解説します。

ランメイシ

ランメイシ入社する前に会社の詳しい内部情報を知っていれば、こんなに悩むこと無かったのにって、思いますよね…。

筆者も土木の公共工事に従事する現役の現場監督ですが、これまでに退職した人はたくさん見てきました。施工管理ってブラックな会社だと「あの監督、いつ寝てるのかな…」って思うくらい激務です。でも、建設会社すべてがブラックなわけではありません。

建設業界では、79.5%が働きながら転職活動をしています。(建設・設備求人データベース調べ)退職してから収入が減った状態で転職先を探すよりも、働きながら転職活動をした方が精神的には落ち着いて進められるからです。

転職活動が長期化したとき、失業中だと会社をあわてて決めることになりがちです。働きながらの転職活動なら、納得のいく転職先が見つかるまで、じっくり取り組むことができます。

ランメイシ

ランメイシ定時で帰ることが難しい現場監督が働きながら転職活動をするのは大変なので、転職活動の「作業手順書」を作りました。

現場監督のための転職活動の方法を以下の記事で解説しています。イラストや図でわかりやすく、読みやすく工夫しているので、一人で悩まずにぜひご覧ください。

以下より、現場代理人や監理技術者が退職する際の手続きと提出書類について解説します。

現場代理人・監理技術者が退職する際の手続きと提出する書類。現場を考慮して2か月前に伝えるのが理想だが、労働基準法では退職希望日の14日前までに提出で問題ない

自己都合で退職するときは、退職願を提出する必要があります。

退職願は労働基準法によれば、退職希望日の14日前までに提出とあります。

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

出典:民法 e-Gov法令検索

ランメイシ

ランメイシでも、現場監督が本気で辞めるのを考える時って、人間関係とか仕事の多さに耐えられない!って時ですよね。

現場監督

現場監督現実的には、「もう限界、明日から現場行きたくねぇ!」って状況にならないとね。

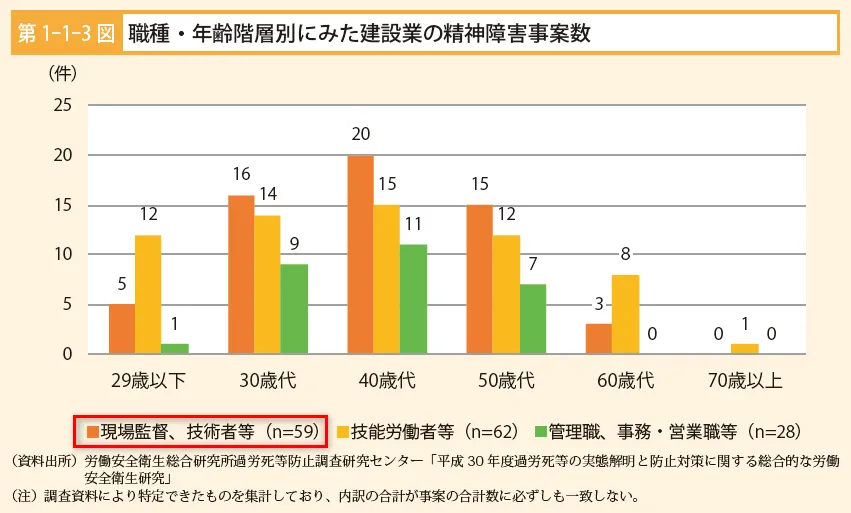

現場監督は精神的な苦痛が理由で辞めるケースが多い

職種・年代別にみた精神障害の事案数のうち、現場監督・技術者は40歳代が精神障害罹患のピークに。

(出典:厚生労働省「令和元年版過労死等防止対策白書」)

現場監督

現場監督そうだね、会社で辞めていった人を何人も見てるけど、ほとんどが自分の限界を超えた仕事量や責任を押し付けられてた感じだったな…。

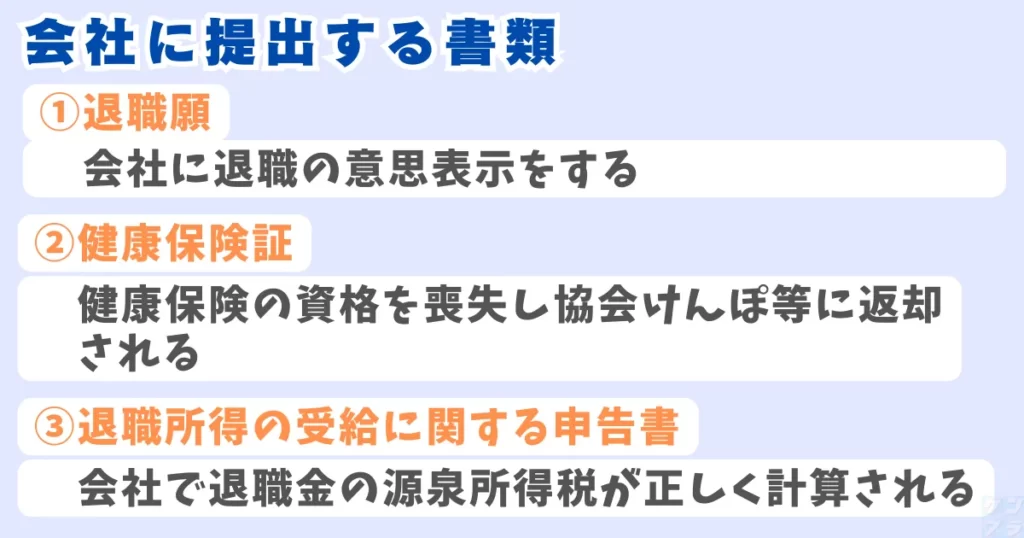

辞めるときに会社に提出が必要な書類は「退職願・健康保険証・退職所得の受給に関する申告書」

まず提出が必要な書類は、退職願や社会保険、所得税などの手続きに関するものです。

退職時には備品や名刺、鍵、制服などを返却します。

ランメイシ

ランメイシ辞める会社の作業服なんか捨ててやりたいですよね。

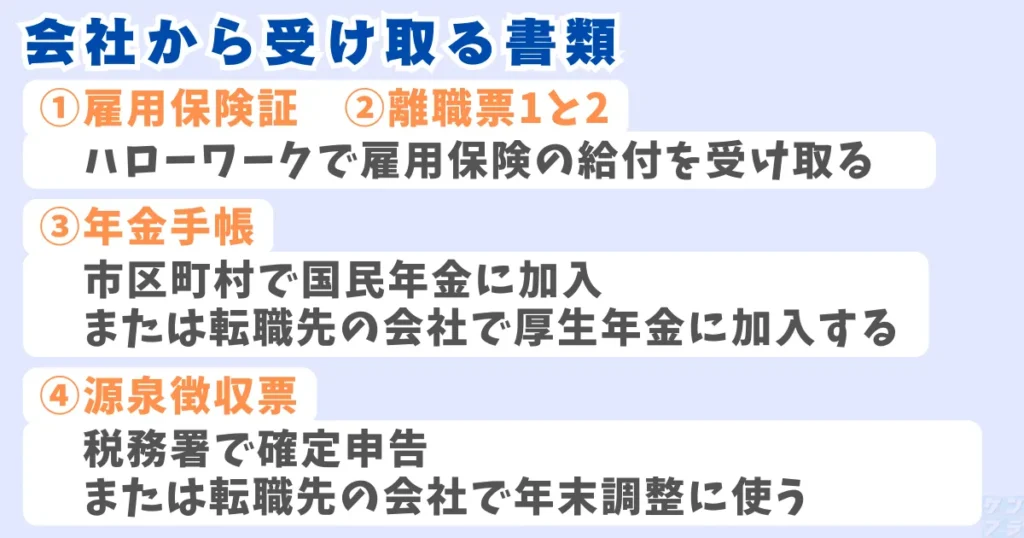

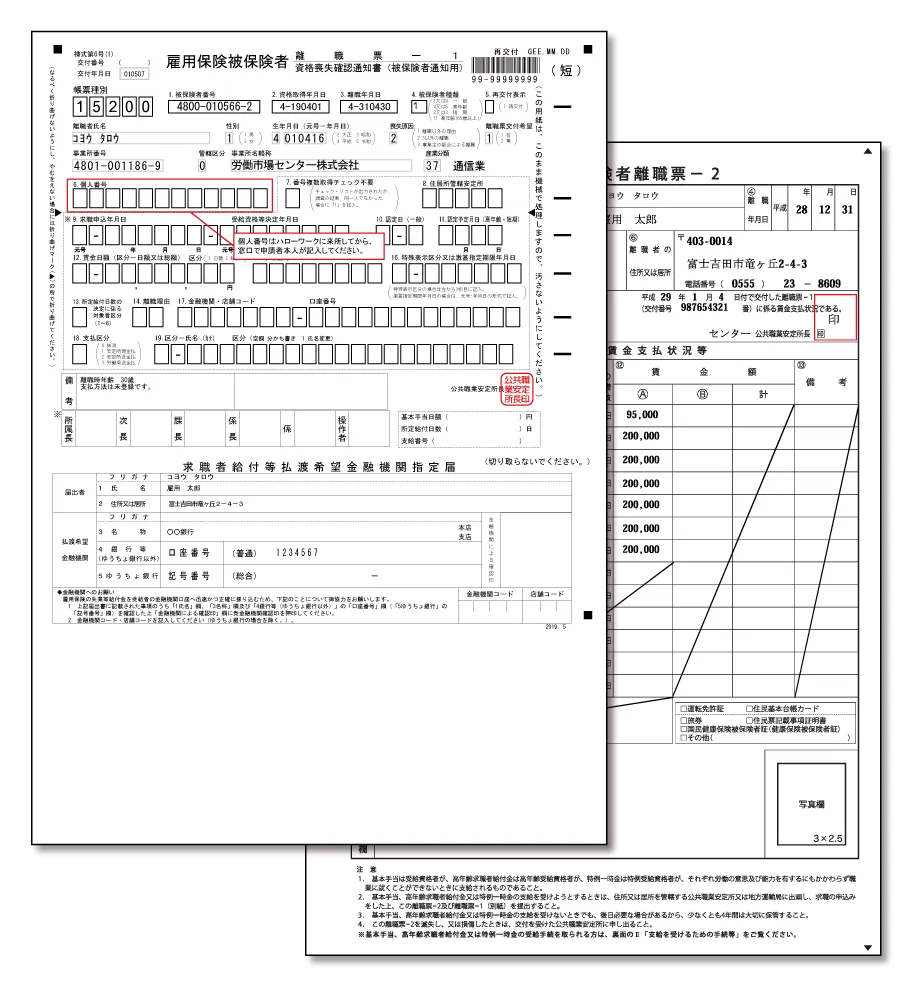

辞めるときに会社から受け取る書類は「雇用保険証・離職票(2種類)・年金手帳・源泉徴収票」

現場監督

現場監督離職票ってどんな書類?

会社を退職して、仕事をしていない状態のときに失業手当をもらう場合、退職した人(あなた)が直接、ハローワークに提出します。

ランメイシ

ランメイシ離職票の交付手続きは、所属していた会社を通じて行います。

離職票には、2種類の書類があります。

- 被保険者資格喪失届(雇用保険被保険者離職票-1)

- 被保険者離職証明書(雇用保険被保険者離職票-2)

「被保険者資格喪失届」は、ハローワークに行ったタイミングで離職者本人が、失業給付金の振込先情報などを記入します。

「被保険者離職証明書」は、3枚つづりの複写用紙です。

離職者が会社を辞める前に受け取った給与や離職理由などを、会社が記載します。

ランメイシ

ランメイシ3枚あるうちの本人控が「雇用保険被保険者離職票-2」です。

退職日にもらえず後日、郵送されることがあります。

退職は直接上司に伝えるが、悪質な引き留めや脅しに近い態度をとられることもある。事例と対策を紹介。

従来は退職するときに自分で手続きするのが当然でしたが、今はそれが絶対ではありません。

退職の手段は2つあります。

退職方法1:直接上司に退職を伝える

退職は直属の上司に、まずは口頭で辞めることを伝えますが、警戒すべきことがあります。

施工管理ができる人材が1人減るということは、受注できる工事も減る。つまり売上の減少に繋がります。

どんな引き留め方かというと、以下の4種類。

- 退職の手続きを進めない

- 会社独自のルールで退職を拒む

- 脅して退職を諦めさせる

- 嫌がらせをして追い詰めてくる

引き留めどころか、上司が逆切れする事例もあります。

上司

上司転職するやつは、裏切者だ!

という上司もいます。

ランメイシ

ランメイシ施工管理をできる人材が減るのは会社にとって受注数に直結する問題。

上司に口説かれないよう、4パターンを確認しておきましょう。

退職方法2:退職代行を使って会社と一切関わらずに退職する

「辞めたい」をガマンし続けた結果、メンタルを病んだり、身体を壊してしまう恐れがあります。

メンタルを病んでしまうと、バックレるどころか何もやる気が湧きません。

ランメイシ

ランメイシ「一旦休む」という選択すらできなくなります。

長時間労働がつらい、責任という重圧が重すぎる、休みがとれない…。

こんな悩みを解決したいときに考えるのは転職ですが、上司に相談もできない。というか上司の顔も見たくない。

こんなときに使いたいのが「退職代行」で、会社と一切関わることなく退職できます。クソ上司と関わらずに縁を切れます。

会社側からしても、退職者が出るとこれまで支払った社会保険料・健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の損失が発生するうえ、新たに採用する従業員にコストがかかるので、退職者は出したくないんです。

ランメイシ

ランメイシ辞めるとき、基本的には「引き留めされる」ので注意しましょう。

退職代行の需要は意外と多い

退職代行の需要は意外と多く、2024年6月に株式会社東京商工リサーチが公表した記事によると、

出典:株式会社東京商工リサーチ

従来は退職するときに自分で手続きするのが当然でしたが、今はそうでもないことがわかります。

会社を辞める前に転職先を決めておくとリスクを減らせる。ただし「傷病手当金」と「失業給付」があるから退職後にゆっくり仕事を探すのもOK。

パワハラや人間関係が原因ですぐにでも止めたいという場合でない限り、退職するのは転職先が決まってからにした方が良いですよ。

新しい仕事を見つける前に仕事を辞めることにはリスクがあるからです。

現場監督

現場監督どんなリスクがあるの?

具体的には以下のようなリスクがあります。

現場監督

現場監督次の就職先が決まらないまま退職すると、いつまで収入が無い状態で過ごすことになるのか、不安になるね。

ランメイシ

ランメイシ給与収入は無くなりますが、完全に収入がゼロになるわけじゃないので安心してください。

日本には充実した社会保険制度が存在します。

例えば、身体を壊しているのにもかかわらず、生活費が心配でブラック企業から抜け出せないケース。

現場監督

現場監督補助金が貰えるなら安心できるね!

補助金が貰えるからといって、上記3つのリスク(収入が減る・履歴書に雇用の空白期間ができてしまう・今の会社で出世の可能性が無くなる)が解決できるわけではありません。

転職を急ぐあまり、望んだ働き方とは違う結果になってしまう可能性もあります。

現場監督

現場監督建設業で施工管理の知識と経験なら、そこそこ身に付いたと思うけど、キャリアの選択に関しては初心者だよね…。

もっとよく調べてから転職するべきだった…なんて後悔は絶対にしたくないですよね!

ランメイシ

ランメイシ退職代行を使う人がいるように、入社してから「求人内容と条件が違う!」なんて失敗はしたくないですよね。

転職にリスクがあるのは事実ですが、転職活動にリスクはありません。

しかも、転職活動は決まったやり方で取り組めば転職で成功を収めることができるんです。

パートナーへの相談は共感・信頼が重要

退職・転職はパートナーとも話し合って、なぜ自分が転職すべきか、できる限り説明します。

ランメイシ

ランメイシ現場監督は労働時間が長く、朝は早い・夜は遅いで、奥さんに体の心配をされていませんか?

でも、転職して年収が今の8割になるとしたら?

ランメイシ

ランメイシ収入が減ると、今の生活水準を維持できるか、できないかで奥さんと話し合いになりそうです。

自分の将来のために転職するべきということは、自分が1番不安で、1番わかっているんですよね。だから、転職の決定権はあなたが持つべきなんですよ。

なぜなら、奥さんが重大な選択をするとき、あなたが知らない専門用語で話されても訳がわからず混乱するからです。

ランメイシ

ランメイシパートナーに理解してもらえる話し方で、丁寧に。

よく話し合って、あなたが信じる道をパートナーにもにも信じてもらいましょう。

まとめ:会社に期待するより自分で行動

自分の市場価値をより高くしたいと思う場合は、転職活動を始めて転職先の候補を見つけておきましょう。

ランメイシ

ランメイシ自分はいつでも転職できるという状態をつくっておくだけで、心の余裕が生まれます。

転職活動にリスクはありません。なぜなら、今の勤務先の「上位互換」の買い手がいなければ、自分を売らなければ良いだけだからです。

さらに転職活動というプロセスには、たくさんのお宝が埋まっています。

- 自分の経歴・スキルから、マッチする良い求人がないか探す

- 今よりも自分を良い条件で買ってくれそうな会社を探す

- 求人票から「どんな経歴・スキルに、いくらの値段がついているか」を知り、リアルな市場に触れる

これをするだけでも、かなりの勉強になるはずです。

ランメイシ

ランメイシさらに、今は転職活動を始めるのに良いタイミングなんです。

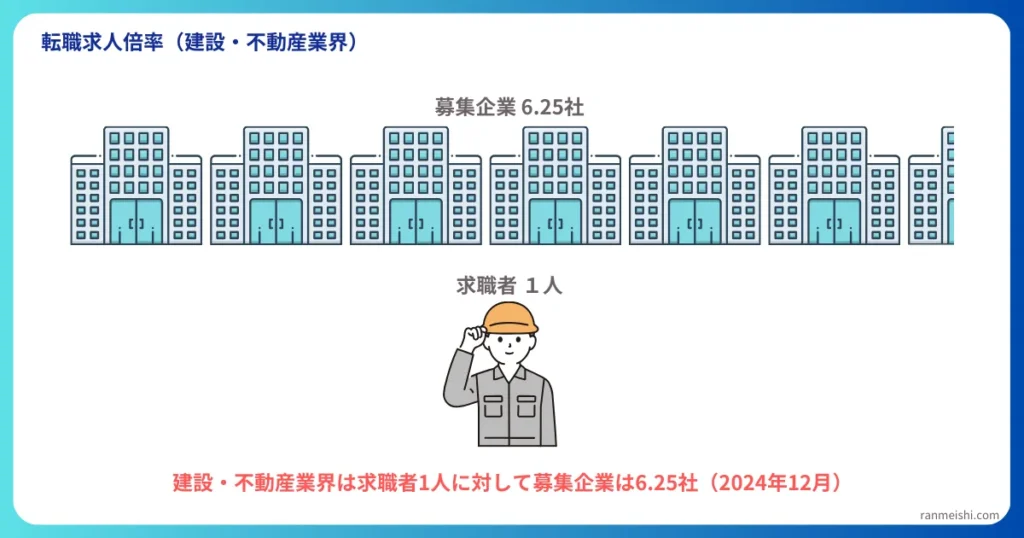

パーソルキャリアが運営する大手求人情報サイトdodaが公表している2024年12月の求人に関するデータの通り、「建設・不動産」業界は求人倍率が6.25倍。

| 求人倍率 | 前月差 | 前年 同月差 | 求人数 前月比 | 転職希望者数 前月比 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 建設・不動産 | 6.25 | ↑0.47 | ↓-0.11 | 95.9% | 88.6% |

つまり、転職希望者1人につき6.25件以上の求人があり、募集する企業側も給料など条件を競合よりも良くして、人材を確保しようとしています。

何が言いたいかというと、今の会社より良い条件で働ける企業を探す(=転職活動を始める)には、今が一番良い状況なんです。

転職活動を始めておくだけで転職という選択肢ができ、過労で倒れる前に転職という手が打てるようになります。

精神的に追い詰められてストレスや疲労が限界に達すると、働くどころか退職・転職する気力も無くなってしまいます。

今の会社に不満があって、転職を考えたとしても、

- 転職で後悔しないために、転職活動でどんな準備をするべきかわからなくて不安。

- 面接でどんなことを聞かれるのか、ちゃんと回答できるか不安。

- 自分に合う求人が見つかるのか、そもそも自分の職歴に合う求人があるのかわからない。

- 転職で年収はどうなるのか、わからなくて不安。

わからないことばかりで、不安になりますよね。

ランメイシ

ランメイシ会社を辞めたいのに、転職に対する不安の方が勝ってしまうんですよね…。

精神的につらいとき転職活動をしても、行動力と判断力がついてこなくて、転職で失敗するリスクがあります。

ランメイシ

ランメイシこんな苦しいときに転職活動をするなら、転職エージェントに相談してみましょう。

- 自分の職歴、資格、給与など希望の条件に合う求人を探してくれる

- 転職サイトで自分で求人を探すと時間がかかる

- 転職サイトにによっては詳しい条件で検索できない

- 面接対策を指導してくれる

- 面接でよくある質問や模範解答をネットや本で調べるのは時間がかかる

- 転職エージェントはこれまでの転職支援実績から、業界ごとに「どんな質問が多く」「どんな回答が良い」か熟知している

- 自分では難しい年収交渉を担当者が代わりにやってくれる

- 給与の話は難しい

- 下手すると会社から悪いイメージを持たれるので、転職エージェントに頼んだほうが良い

- 自分でネット検索しても出てこない好条件な非公開求人がある

- 「非公開求人」は転職エージェントにしかない

- 上記をすべて無料でできる

- 転職サイトも無料だが、同じ無料なら上記の理由で転職エージェントを選ぶべき

ランメイシ

ランメイシ転職って、なかなか人に相談できないですよね。

転職エージェントに今の辛い状況を打ち明けましょう。

転職エージェントでどれを利用しようか迷う時のために、特徴を以下にまとめました。

1級の施工管理技士資格を持っているならJAC(ジェイエーシー)リクルートメント。オリコン顧客満足度調査2019年~2024年の6年連続1位。施工管理技士の資格の条件がある分、中小企業でも年収700〜900万円、大手企業であれば年収1,000万円以上を目指せる。建設業経験者が担当についてくれるので、「自分が知らない」「自分に適性がある」職業に出会える可能性もある。

施工者側の仕事だけでなく「発注者支援業務」も考えているならRSG(アールエスジー)建設転職。収入アップ率99.4%、平均1.2倍~1.5倍の年収アップ実績。対策方法を調べるのが面倒な面接対策も対応。

20代ならマイナビジョブ20’s(トゥエンティーズ)で、株式会社マイナビワークスが運営する20代に特化した転職エージェント。登録者の85%以上が社会人経験3年以内の20代で、職種・業種未経験OK求人も豊富。9つの側面から求職者のパーソナリティーを測定する「適性診断」を無料で受けることができ、診断結果を元に自分の強みや弱み、どんな仕事が向いているのか自己分析が可能。

ランメイシ

ランメイシ今の苦しい状況から抜け出せることを、心から願っています!

コメント